- 放大

- 缩小

- 默认

小器物,大文化——宜兴紫砂

殷会朝 字数:

《 舟山日报 》( 2023年11月12日 第 02 版 )

□殷会朝

看得见山,望得见水,记得住乡愁。

闽籍人在浙,常患水土、肠胃之疾患,非药物所能及。沏一壶暖茶,吃上几杯,很惬意,缓解肠疾,神情怡然。饮茶在福建、广东一带蔚然成风,喝茶是一种习惯,呷茶是生活,喫茶是高于生活。

我深知泡茶最好的器皿就是紫砂壶。而紫砂壶最精彩的功能也与茶紧密相连。

紫砂壶是因茶而生,因茶事而兴,把“宜茶性”作为创作的标准,全面体现泡茶的“器用价值”。壶口,要方便投茶,又要利于清洗;壶嘴,要出水流畅,不堵水,利于茶汤飘香;壶把,要适宜使用,粗细适中,利于拿捏倾倒。

紫砂是融入生活的器物,从自然界以及各种艺术门类中寻找创作灵感,紫砂壶的造型极为多样,或简约大气或文儒恬静,或精巧雅致,方圆肥瘦、百态千姿。

当我们在欣赏紫砂器型之美时,要结合自己的审美思维,品赏紫砂的精神之美,感受紫砂的气度之美,发现紫砂的神韵之美,品味紫砂的和谐之美。

明人周高起著《阳羡茗壶系》中所述:“以本山之土砂,能发真茶之色、香味”;明代雅士文震亨(文徵明曾孙)的《长物志》中说道:“茶壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气”。

宜兴是紫砂材质的原产地,这种制作紫砂壶的材料紫砂泥是砂而非泥,结构呈颗粒状,质朴、内潋、自然、温雅,呈色多彩,所谓“土备五色,灿若披锦”。特殊的结构使它具备了良好的透气性却又能不渗水,用俗话说是“透气不漏水”。质朴淳厚又内激清雅、如金铁般的凝重坚栗又似脂玉般的温润恬静,每以泡茶,古雅绝伦,耐人品味,妙不可思!

造型之美、材质之妙都基于工之精才得以体现,而工之精妙则体现在作品的方方面面,不仅在于细部之精工,更在于凭借精良之工表达出作品的精神、气度和神韵。

宜兴素以陶瓷工艺扬名,陶器发明创造于五千多年前的新石器时代,成熟于晋宋,大放异彩于明清。相传春秋时代的范蠡与西施,亦曾在此制陶。如今宜兴陶业中心丁蜀镇,已由过去的家家做坯、处处皆窑的集镇,变成了拥有十多家工厂、近两万名工人机械化生产的多品种陶瓷工业基地。

宜兴制陶技术精益求精,不断改进。从几何印纹硬陶和原始青瓷到精美的紫砂陶,均为陶中上品。

宜兴又以茶叶毛竹生产基地著称。宜兴阳羡紫笋茶历来与杭州龙井茶、苏州碧螺春齐名,被列为贡品。三国时代以“国山舜茶”称雄江南,唐朝以“阳羡唐贡茶”名扬天下。在宜兴山区,茶园依山就坡,一望无际,人称“茶的绿洲”。

茶以壶为器,紫砂壶为一等上品。“茗壶莫妙于砂”,壶之精者又莫过于阳羡。古往今来,爱壶的人不一定嗜茶,但喝茶的人十有八九都钟情于紫砂壶。

靠壶说话,技艺精绝,紫砂壶无语却能表达。

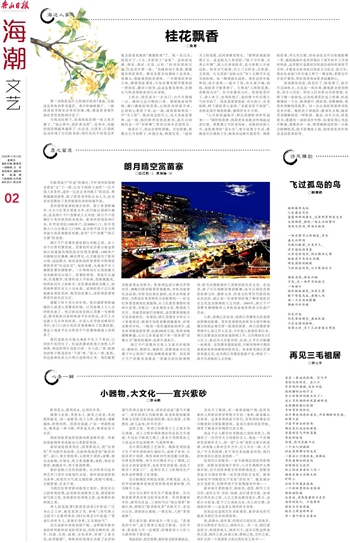

在宜兴丁蜀镇,有一条街家喻户晓,是所有紫砂人和紫砂爱好者绕不开的一条街,就是蜀山古南街。这条老街形成于明代,在明清时期是宜兴陶瓷的主要集散商埠,是宜兴紫砂的发祥地,哺育了顾景舟等陶瓷巨匠大师。

在这个让人颇有时光倒流之感的老街上,我遇到了一位名叫大卫的紫砂艺人。他是一个充满哲思的紫砂艺人,用一把“云骨”壶把太湖石的肌理、风骨融入紫砂艺术当中,让人耳目一新。大卫说:“今天的创新,对于明天来说就是传统,我们的传统在以前也是创新。”

说到宜兴的紫砂,一定不能错过的还有前墅龙窑。前墅龙窑创烧于明代,六百年熊熊炉火燃烧不熄,至今仍传承着古老的柴烧技艺。前墅龙窑是宜兴现存的唯一还在使用的古龙窑,被誉为研究中华陶瓷生产史的“活标本”。随意漫步在古龙窑旁,仿佛听到千年的陶器在吟唱……

紫砂壶可看的地方,除泥色、造型、制作工夫以外,还有文学、书法、绘画、金石诸多方面。如果把自然生态之美、人文之美也灌注进去,那么,这把小小的壶,装下了江南的山水、先人的古雅、诗画的风情……这是多么精彩的生命体。

其实这也是我们生命的象征,紫砂壶也有可能成为我们生命的简缩体。

我,很渺小,很朴素,但我可以用历史,用美学,用大自然来扩充自己,润泽自己。有一天,我们游走四方,来润泽他人,润泽天下,还可以把这种造型之美,制作之美,诗画之美,镌刻之美,合作之美,再扩大到一个更新更大的自然生态之美中……