我市突破紫海胆人工繁育技术

刘晓梦 字数:

《 舟山日报 》( 2025年06月12日 第 01 版 )

受访单位供图

□记者 刘晓梦

本报讯 经过两年的联合攻关,市水产研究所与浙江海洋大学共同开展的“紫海胆规模化人工繁育”项目取得突破,累计繁育紫海胆苗种40万粒。这一技术突破不仅填补了我市紫海胆人工养殖的空白,更推动我市从传统捕捞海胆向可控化、标准化养殖海胆迈进。

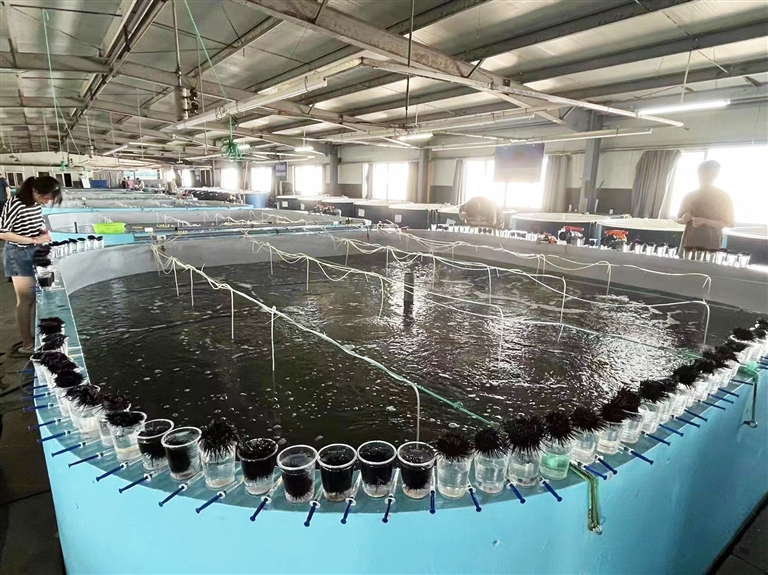

昨天下午,记者走进市水产研究所朱家尖基地,只见面积约1000平方米的养殖塘内,从舟山不同海域挑选而来的约800只优质紫海胆亲本栖居在这里(见图)。

每年7、8月是海胆的繁育季,其性腺发育情况是成活率的关键。科研人员随机挑选了6只进行性腺检测。“如果性腺发育良好,催产针注射进去后,雄性的下方会有白色烟雾状喷涌而下,雌性的下方则会呈黄色的颗粒状。在接下去的40天,我们要进行饵料强化和温度提升,确保它性腺发育得更好。”市水产研究所科研人员徐羡介绍说。

海胆是一种药食兼优的海珍品,素有“海洋软黄金”之称,其主要食物来源是海藻等。浮游期海胆幼苗对饮食格外讲究,最初的一段时间,需要食用科研人员特制的“奶粉”:呈黄绿色的浮游硅藻。徐羡告诉记者,他们一般在催产前20天,就要准备培育浮游硅藻。“每天投喂两次,连续投喂20天左右,慢慢减少浮游硅藻的投喂量,同时增加大型藻类或者专用饲料,这个转饵过程类似婴儿‘断奶’,需要10天左右。”徐羡说。

得益于科研人员的细心呵护,以及独特的流水养殖模式,这些去年7月育出的子一代海胆宝宝生长良好。

“上面是透明阳光顶,下面流水不断,有阳光,有流水,这样海胆才能‘身强体壮’,同时我们的管理成本也降低不少。”浙江海洋大学科研助理张传业边说边用夹子从池中取出一块塑料膜,向记者展示道,“这个塑料膜作为附着基,上面可以自然生长一些藻类,供海胆食用,我们只需要定期人工补充少量大型藻类或者专用饲料即可。”

舟山海域生长的紫海胆亲本,既耐高温又耐低温。市水产研究所副所长殷小龙表示,今年初,他们已在岱山、嵊泗等养殖企业着手探索海胆养殖新模式。

“一种是在围栏养殖礁石区域进行底播,相当于仿野生的养殖模式,另外海胆是一种底栖杂食性的海洋生物,可以把海藻清理干净,我们想探索海胆与大黄鱼网箱混养,从而实现紫海胆从苗种繁育到模式养殖的全产业链式发展。”殷小龙告诉记者。