- 放大

- 缩小

- 默认

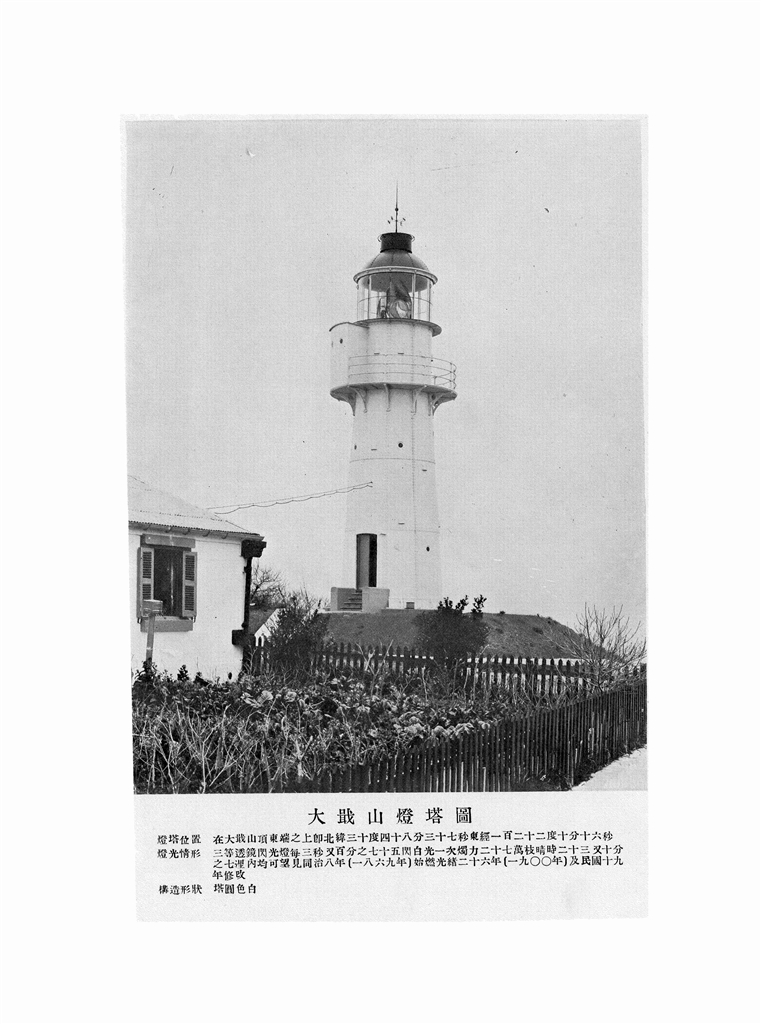

长江口的守护者——大戢山灯塔

周苗 字数:

《 舟山日报 》( 2025年05月06日 第 05 版 )

□周苗

灯塔档案:

地理位置:北纬30°48'37",东经122°10'16"

塔高:24米

灯高:93米

灯质:闪(2)白10秒

射程:20海里

大戢山灯塔始建于1869年,是我国最早建造的沿海灯塔之一。曾于战争中遭毁,后以钢架置灯。1958年重建圆柱形砖结构灯塔。现灯塔为1994年在原址上重建。

大戢山位于长江口外东南海域,地处长江口与杭州湾的交汇处。灯塔建于该山之巅,凡船舶南来经白节峡、唐脑山,东来经花鸟山后,皆取道大戢山灯塔入长江口而至上海港或上行各港埠。

一

顺着浩荡长江奔涌入海,一片汪洋中,几粒碧螺般的岛屿隔海遥峙,景象孤寂。对于经常由长江口进出上海的航海人来说,这些岛屿并不陌生,甚至如家门口的路灯一样熟悉无比。

海疆辽阔无边,仅有的几座岛屿便成了航海人辨别航向的天然坐标——大戢山,这座面积不到0.1平方公里的蕞尔小岛,却在近代上海航运崛起过程中,承担了不可替代的作用。

1832年6月,德国传教士郭士立(1803—1851)奉东印度公司之命,乘坐阿美士德号来中国沿海刺探情报。当郭士立的船来到长江口外,苍翠醒目的大戢山吸引了他的注意。郭士立在这一天的日记中写道:“大约在中午,我们看到了低平的海岸,岸边小树林清晰可辨。在我们驶去泊岸时,除了小岛的山峰外没有其他地标,这是群岛最北边的一个小岛……”

从此,西方殖民者的航海图上,大戢山岛被标注成“郭士立岛”(Gutzlaff),而稍北的鸡骨礁,则以他乘坐的船来命名为“阿美士德礁”(AmherstRocks)。

由此上溯近千年,大戢山就已是中日航路上的天然导航标志。宋神宗熙宁五年(1072),日本僧人成寻来中国游学,他在游记《参天台五台山记》中记载“天晴,东北风吹。……丑时,至苏州大七山宿”。文中所述“大七山”,就是大戢山。那晚,成寻船队就驻泊于大戢山下,一枕酣眠。

清代,由上海、乍浦前往日本的航线,经常以大戢山为导航标志。

二

商船出海,先朝大戢山航行,然后再转舵一路往东。赴日商船的航海日志中,大戢山常被记载为“大楫山”。清咸丰元年(1851)十一月,由乍浦始发的丰利船,其航海日志记载“二十日晴。午刻,扬帆大顺……二十二日晴。轧潮至大楫。二十三日晴。寄枢大楫,候风一日”。丰利船先沿舟山群岛北线驶出杭州湾,再渡海至日本长崎,其间必取道大戢山。

迨至近代,随着沿海各口开埠,上海迅速崛起为中国对外贸易最繁荣区域,长江口海域商船往来频繁,热闹非凡。

海关总税务司赫德在1867年的《沿海灯塔节略》评价上海:“此地乃船运最为繁忙,亦为最难以靠近之港口。”

港口淤浅、水道迁移等问题,是一直以来阻碍船只航行、困扰上海航运发展的症结所在。据美国东印度舰队司令佩里(Matthew Calbraith Perry)描述:“通向商业城市上海的长江口,两边都被浅滩堵塞,这让没有领航员的船只变得很危险。在北边的一个浅滩称为北浅滩,从陆地向西绵延六英里左右。南边是一个类似的浅滩,称为南浅滩,从南边海岸伸出来的距离几乎一样远。”

艰险的通航条件,极易引发触礁、搁浅和其他船难事故,一艘又一艘船在此发生悲剧。

鉴于上海港的特殊地位,在长江口航线建造灯塔,改善航行条件,成为极其迫切的头等大事。

在各国领事、上海西商总会,以及社会各界的强烈要求下,海关税务司开始筹划完善长江口导航设施。尽管清政府总理衙门同意“建造一座在国外购买的灯塔,保护长江口最危险的地方”,但在灯塔选址上,各方出现较大分歧。英、美、法等六国驻沪领事会议商定,在鸡骨礁和花鸟山建设灯塔;英国海军官员布鲁克斯(E.W.Brooker)则主张选址马鞍列岛东部的一处礁石和鸡骨礁附近;还有人提出将灯塔设在马鞍列岛东南的浪岗山。众说纷纭,争论不休,始终无法达成一致,筹建灯塔事宜一度遭到搁置。

赫德对灯塔设置地点另有打算,“于牛皮礁或马鞍岛建一灯塔,大戢山上亦将建一座置于标桩上之灯标,另一座建于吴淞。各座灯标一旦安置,航行之便利可谓犹如于灯下漫步街头矣”。

此后的几年时间里,按照赫德的设想,在长江口建造灯塔的工作开始有条不紊地进行。

最先建造的是大戢山灯塔。

三

1868年,英国人韩德善主持了大戢山灯塔的建设工程。这是清海关海务部门在长江口建造的第一座灯塔,也是韩德善担任海关营造司后建造的首座灯塔,他不仅亲自设计了图纸,还全程参与了灯塔的建造过程。

在中国建造灯塔,没有现成的经验可供借鉴,韩德善只好参考英国的经验,采用了预制部件、现场组装的施工方法——塔身和透镜等核心部件由英国订制,附属建筑材料则来自附近的上海。由于大戢山面积狭小,材料装卸十分困难,只好先将部件卸入海中,再使用起重机从海中吊起,然后进行施工。

条件及环境的制约,以及其他不可预见的因素,导致建塔工程困难重重。英国领事麦华陀《1868年度上海贸易报告》中无奈地写道:“不幸的是,由于到达该岛的航路十分危险,已丧失了几船材料和生命,预计在继续施工过程中还会遇到严重困难。”

所幸,在韩德善的妥善统筹下,用了大约一年时间,在1869年的11月1日,大戢山灯塔顺利建成。麦华陀在《1869年度上海贸易报告》中欣喜地表示:“尽管在建造过程中遇到许多严重的困难,但大戢山的灯塔已经完成。”

大戢山灯塔成为后续灯塔建设的范例,此后在中国建设的灯塔,大多采用了预制装配式施工的方法。

显然,与后来的一些灯塔相比,建成之初的大戢山灯塔非常简陋。据资料显示,这座灯塔并未建造人们想象中的塔身,而是在山顶高处的石基上架设了铁架,上置以植物油为燃料的三等透镜定光灯。

尽管一千八百五十枝的烛力极为渺小,但在一片苍茫中,再微弱的光芒总能照亮航路。大戢山灯塔与随后建成的花鸟山灯塔、佘山灯塔构成“三足鼎立”之势,极大提高了长江口航行安全性,“对于从南方驶入港口,或从欧洲、日本、澳大利亚驶进港口的船只,无论轮船还是帆船都特别有用”。

三十年后,已老朽不堪的大戢山灯塔得以改建,内容包括新建塔身、灯室及灯头,共花费了2584英镑。原先的简陋铁架被14米高的白色圆形铁塔所替代,塔顶加盖灯室,并安设三等透镜四面急闪灯,灯光强烈,烛力可达三万四千枝。镜机可快速旋转,每5秒闪一次白光,在当时中国沿海各灯塔中闪烁频率最高。灯光高出海面86米,晴好天气时24海里外清晰可见。

登高远眺,远处的花鸟山、白节山、半洋山、唐脑山等灯塔皆历历在目。入夜时分,长江口外各灯塔次第点燃,灯光闪烁,此起彼伏,联络成一张庇护航路安全的绵密大网。

与其他灯塔相比,除开灯光导航的作用,大戢山灯塔另附有电报局、气象站的功能,俨然“三位一体”的海洋信息服务枢纽。

四

1870年,即大戢山灯塔落成的第二年,一桩中国电信史上的大事在这座小岛发生——为开展在中国的电报业务,丹麦大北电报公司计划从日本长崎铺设海底电缆到上海。由于未经中国政府允许,该公司竟擅自秘密地将电缆接至吴淞口外的大戢山,并依托灯塔设立电报房。凡是要发电报的,可以用船送至大戢山拍发。不久之后,海底电缆又从大戢山潜过长江口海底,被引至黄浦江上岸。

毫无疑问,这是对中国主权的侵犯。据大北电报公司档案显示,这一事件背后,竟隐藏着海关和赫德的灰暗身影。“这一做法没有得到中国政府和地方当局的准许。然而,公司得到了中国海关的允诺,同意其在扬子江入海口的一个小岛上登陆。中国海关已经在小岛上建设了灯塔,海关里的人可以在灯塔里守夜,以保护电缆的安全。”(《论中国电报的机密备忘录》)

可以肯定的是,没有赫德的默许,海底电缆绝不可能在大戢山落脚,守塔人也不会承担起保护电缆的任务。不管出于何种考虑,赫德在其中扮演的角色并不光彩。

从此,上海不情愿地被纳入与世界各国的电报网络中,而中国也由此打开了与外联通的窗口,大戢山在其中起到了关键的桥梁作用。

除此之外,进出长江口的船舶与沪埠之间的通信渠道得以建立。“公司轮船至此树旗,岛中遥辨其旗帜,即发电报至上海报知,率先半日咸知某船至矣”。

驻守大戢山灯塔的电报局职员,在发现船舶信号后,及时将船舶位置通过电报告知船舶所属船行、公司。同理,所有在沪的船行经理或代理人所发的指令和信息,也均可由该电报局传递,而后再由灯塔用信号传送给有关船只。

海上航行,及时了解气象变化至关重要,大戢山灯塔还承担起发布气象预告的功能。设在上海徐家汇的观象台,每天将从沿海各地搜集的气象报告汇总整理,通过电报传递到大戢山,以便航行船舶及时了解。遇有飓风警告,守塔人则在旗杆上悬挂信号,以警示各船。

时光流转,150年后的今天,大戢山灯塔变得更高更亮,功能也愈发完善——船舶自动识别系统(AIS)基站、船舶交通管理系统(VTS)雷达站等一系列新技术应用于此,一套综合性助航保障体系卓然成形。

或许,在旁人看来,大戢山灯塔似乎无足轻重,可无数次船毁人亡的惨剧得以消弭,无数人的生命得以拯救。正如前人所说,“实则倘无此项设置,则船只触礁,生命损失者,当不知凡几矣。”

海天苍茫,白色巨塔巍然伫立。不远处,舟楫往来,蔚为壮观。