- 放大

- 缩小

- 默认

诗人食指在舟山的军旅岁月与诗歌印记

吴明宗 马彩青 字数:

《 舟山日报 》( 2025年04月10日 第 05 版 )

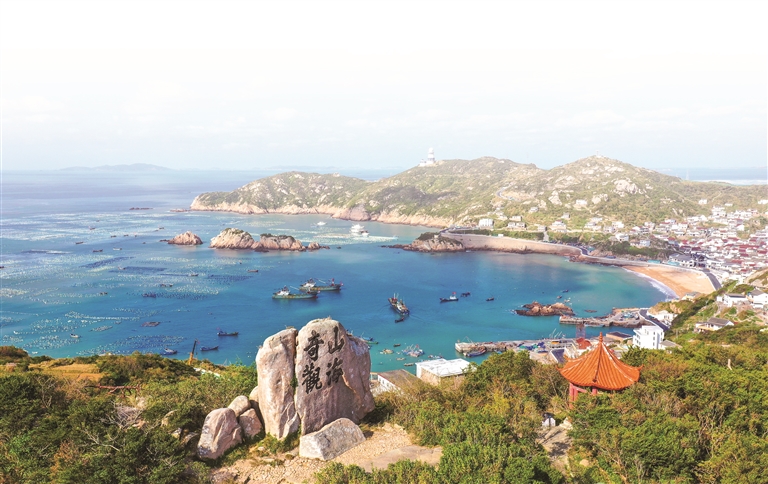

碧海蓝天枸杞岛 记者 张磊 摄

□吴明宗 马彩青

1971年初春,23岁的郭路生身着军装来到了被咸涩的海风裹挟着的舟山。当时,这位新兵还未启用日后震动文坛的笔名“食指”——那个以《相信未来》唤醒一代人灵魂、用《这是四点零八分的北京》凝固历史震颤的朦胧诗先驱,正要开启他那鲜为人知的军旅诗章。多年后,当文学史反复提到他知青时期的创作巅峰时,那些深藏于军旅岁月的诗性光芒,却如同退潮时遗落沙滩的贝壳,在时光深处静待重见天日。

舟山作家白马先生曾撰文梳理过食指的这段经历,他在《〈架设兵之歌〉——诗人食指与舟山》中不仅整理了食指在部队期间创作的部分军旅诗作,还深入剖析《吹向母亲身边的海风》与诗人的精神困境之间的联系。白马先生的文章视角新颖,我们将进一步探寻诗句背后封存的舟山印记,尝试解读那个特殊年代里个人命运与时代浪潮交织碰撞的点点滴滴。

红星初照 从杏花村到东海前哨

食指是山东鱼台人,生于朝城,后来在北京生活成长。1968年那个冬天,他与21名北京知青为伴到山西的杏花村插队。因此,从生活轨迹来看,食指在到舟山前其实没有太多机会接触过大海。有意思的是,他却在诗歌中早早透露了对海洋的向往。在写于1965到1968年的《海洋三部曲》中,食指开篇就写道:“喧响的波浪/深沉的海洋/引我热烈追求/使我殷切向往。”这番对海洋的告白有其心理基础,在食指看来,海洋除了有勇敢的性格与开朗的气质,还有那广阔的胸膛和巨大力量,而这些都是他所缺少因而羡慕的。尽管此时食指更多是将大海作为表达个人理想主义精神的象征性载体,但向往是行动的开始,这种藏在心底的渴望在一定程度上成为了他日后决定到东海之滨服役的重要动力。

食指在杏花村待了近两年,据当年同行的知青回忆,大家当时最喜欢的活动之一,就是听食指朗诵自己写的诗,多年后同伴依然能清晰记得他那独特而深情的朗诵方式。1970年12月,食指回到老家山东济宁报名参军。结合其个人意愿,当年那个一心向往海洋的年轻人被分配到了作为东海前哨的浙江舟山群岛服役。次年,食指到驻地报到。初登海岛,怀揣着既紧张又期待的心情,诗人通过自己最熟悉的诗歌创作来记录澎湃的心潮,于是他写下了到舟山后的第一首诗《新兵》。在这首诞生于军营的诗作中,年轻的诗人用质朴而炽热的笔触描绘军旅图景:军帽上的五角星既映照着战士的飒爽英姿,又像指引方向的灯塔;迎风招展的军旗掠过青翠山峦,既勾勒出群岛层叠的天然屏障,又让人联想到革命年代“旌旗十万”的豪迈气魄。当晨光中的山脊线与战士额顶的星光交相辉映,列岛的山峰仿佛化作长城的垛口,每个战士都成为这座精神长城的基石。从而,诗人仰望在山海间猎猎飘扬的旗帜,瞬时,山与海的屏障已不仅是铜墙铁壁般的国防线,更是战士们代际传承的革命信念。这种将个人从军经历融入集体记忆的创作,既展现食指作为年轻士兵对战略要地的敏锐感知,也流淌着那个年代特有的理想主义情怀。

钢钎作笔 兵营里的诗歌淬炼

入伍后,食指因为文化底子扎实,又能写会算,很快在同批新兵里脱颖而出。连队干部发现这个年轻人不仅能写一手好材料,还擅长分析时局,于是决定让他担任文书。身为文书,食指除了要处理各类文件、协调全单位的大小事务外,还得定期帮指导员整理国内外形势报告。正是在这些工作中,食指对越南战争有了更深的了解。望着地图上蜿蜒的澜沧江与湄公河,他胸中激荡的情怀最终化作笔下的诗行,以该战争为背景的《澜沧江,湄公河》就这样在军营的灯下诞生。在这首诗中,诗人先以澜沧江的惊涛拍岸带出战场氛围,当黑云压城暴雨倾盆时,这种压迫反而让江河的怒吼更加震撼,以此展现越挫越勇的信念。此外,诗中几个动态画面尤为传神,比如以“浪花跃起扑毒蛾”比喻抗美军民如闪电般清剿敌人,而“河底开阔沉敌舰”则让人仿佛看见敌舰沉没的刹那。尤为巧妙的是,诗人将作为上游的澜沧江与下游的湄公河比作一条藤蔓,沿河各国命运则如同这条藤上结出的果实,既体现各国军民共享战斗成果,更暗含被压迫者跨越国界的心声相通。

在关注国际局势的同时,身在通信兵队伍中的食指也把创作目光投向了身边那些顶着烈日攀爬杆架线、冒着暴雨抢修设备的战士,战友们逐渐成了他观察和描写的重点。在代表作《架设兵之歌》中,食指以细腻入微的笔触勾勒出架设兵的工作图景:既有“挥手丈量高山险峰”的真实场景白描,更通过精准的心理刻画将战士们“抬脚跨越重重难”的精神风貌跃然纸上。诗中,食指还总结出支撑战士们的三种力量:对国家的忠诚信仰、面对危险的过人勇气和钢铁般的意志。这一切他则通过战士们在隆冬里不惧寒冷“只身闯入风雪的天幕”,以及在酷暑中任由汗水“随风飘散/洒遍青山”,将抽象的精神力量加以具象化。在诗歌的后半段,食指则尝试加入舟山地域特色。通过电影镜头般的语言描述,食指首先聚焦于辛勤工作中的架设兵,从而引导人们看见在那钢铁般的肩膀后头,靠着的是如朝霞般紧紧地偎在红太阳身边的海岛。进而,顺着架设兵伸开的臂膀,镜头逐渐拉远,人们看到的则是沐浴在温暖的红太阳的光辉底下作为祖国前沿的舟山群岛。从局部到全景,架设兵与舟山之间的联系越发清晰,而在此番情景中食指最后写架设兵“濯足江河/振衣山巅/披荆斩棘/如枪刺刀尖”。怀抱着这般豪情壮志,架设兵“走过丰收的麦田/走过欢腾的港湾/走在革命化的大道上/走在亿万人民中间”。借由架设兵走过的道路,食指力图向人们展示舟山作为鱼米之乡,农业和渔业皆欣欣向荣的景象。而从具体的麦田、港湾到更具象征性的革命化的大道与亿万人民中间,食指也点出了架设兵作为军人的神圣使命,那便是一名架设兵需时刻牢记革命精神、心系人民群众,如此才能为国家社会之发展提供厚实保障,而这应该也是诗人当时的自我期许。

海风家书 战士诗人的柔情与家国

食指曾表示入伍是他人生中很重要的时光,因为部队生活使他对诸多事物的思考产生变化。最明显的是,食指的思想和身体获得了较大的锻炼,这对他写作诗歌有一定的帮助。此外,食指在这段时间内还结识了同在舟山的诗人陈山,并在阅读其诗集《擂鼓集》后备受启发,从而在日后创作了《刺刀篇》《壮志篇》《红旗渠组歌》及《海礁赋》等诗歌作品。

不过,尽管军旅生涯重塑了食指的精神世界,但其中有一根情感之弦始终贯穿,那便是对母亲的思念。早些年,在离开北京赴山西杏花村插队时,食指就曾在《这是四点零八分的北京》中化用《游子吟》的意象,以“我的心骤然一阵疼痛,一定是/妈妈缀扣子的针线穿透了我的心胸”这般极具象征性的诗句,刻画母子离别的锥心之痛。而当身处更遥远的舟山成为架设兵时,他则通过《吹向母亲身边的海风》将思念寄托于海风,期盼传递游子讯息。与此前不同的是,此刻身着军装的海防战士在诗中更着重展现了保家卫国的自豪与荣光。换言之,如果说《这是四点零八分的北京》是游子离乡时的个体阵痛,那么《吹向母亲身边的海风》则是战士的集体宣言,军装赋予的身份转变,使私密情感升华为家国同构的宏大叙事。

事实上,这首诗开篇便呈现出与《这是四点零八分的北京》截然不同的情感基调。开篇用“心爱的礼品”引出叙事,揭示了这里没有离别的伤感,只有跨越山海的情感传递。诗中的“海风”仿佛一位信使,在战士与母亲之间传递思念。当读到“海上白云”和“海水一捧”这两个画面时,我们一方面能感受到诗人在海岛上军旅生活的真实场景:有乌云密布的暴风雨时刻,也有晴空下千帆竞发的壮阔景象;另一方面也能理解战士们肩负的双重使命:既要守护海洋资源,也要捍卫祖国疆域完整。此外,全诗结构精巧如圆环,从开头请求海风“停一停”的温柔,到结尾催促信使“去吧”的坚定,配合“推开了千山的门户/打开了万家的窗棂”这样充满生活气息的意象,完整展现了青年从普通百姓成长为钢铁战士的过程。特别动人的是诗人在诗句中赋予“母亲”这个词的双重含义:既是战士牵挂的生身母亲,更是他们誓死守护的祖国母亲。当个人思念与军人誓言最终交融,那带着咸味的海风就成了永恒的精神纽带,见证着边防战士要让每滴海水都清澈透亮的赤诚初心。

潮起潮落 诗魂不灭的东海记忆

《吹向母亲身边的海风》完成于1972年12月。那一年食指的变化让人吃惊,原本开朗积极的青年突然变得沉默寡言,但奇怪的是,他的这首诗却饱含着浓烈的情感,和他当时的精神状态形成巨大反差。该年年底,弟弟郭新生曾前往部队探望食指,发现他郁郁寡欢,心绪不稳定。最终,1973年食指因为精神状态不佳不得不退伍,结束了自己的军旅生涯。

综观食指在舟山留下的诗歌作品,虽然数量并不多,却始终能从作为一名架设兵的视角,向外辐射出舟山以国防为一大特征的人文精神以及独特的海岛自然景观,其《架设兵之歌》更因深刻描写架设兵这一群体而在历来的军旅诗中别具一格。就此而言,这些诗歌可谓是人们认识舟山当代发展的重要历史文献,同时也为读者勾勒了诗人食指在东海之滨那段鲜为人知的军旅创作岁月。

作者单位:浙江海洋大学