- 放大

- 缩小

- 默认

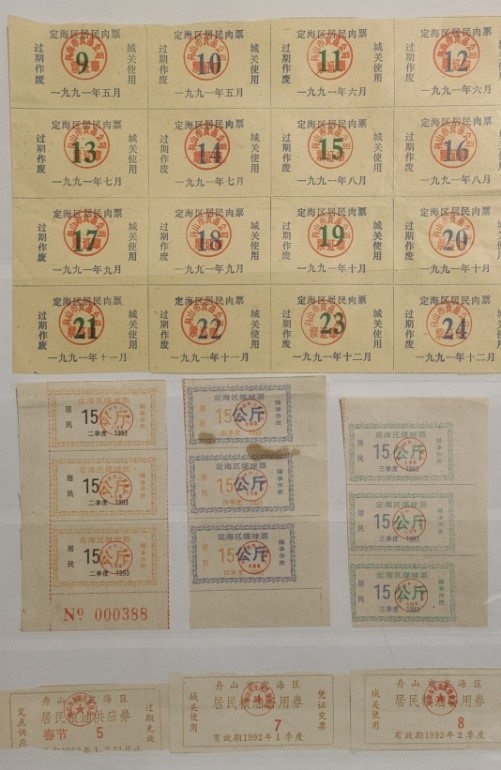

重温舟山老票证里的民生旧时光

阿能 字数:

《 舟山日报 》( 2024年04月04日 第 04 版 )

□阿能

老票证是中国经济发展和生活变化的历史见证,它是物质缺乏时代的产物,浓缩了几十年经济生活的变迁,是一个特殊年代的缩影,有着岁月的痕迹。

计划经济时代的产物

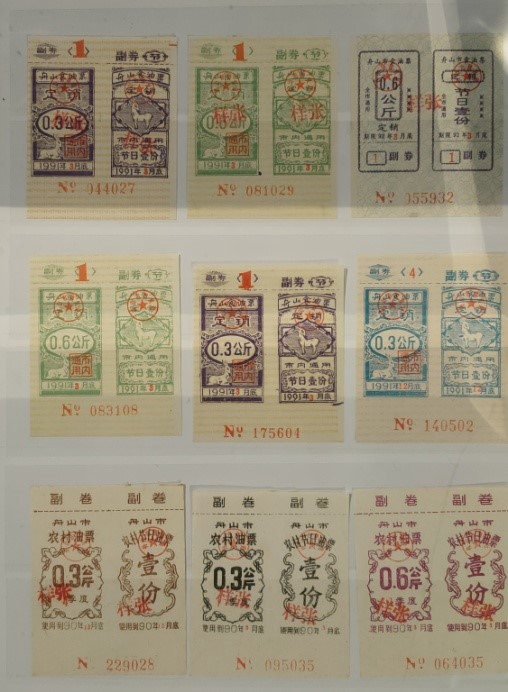

计划经济的时代,生产力水平低下、人民生活拮据,衣食住行居家过日子都少不了各种各样的票证,物资供应越紧张,票证种类越多。票证包括粮票、肉票、食用油票、鸡蛋票、食糖票、酒票、烟票、布票、肥皂票、煤球票等等。专用购货券分两种,一种是“日用工业品购货券”,另一种是“副食品购货券”,还有大衣柜票、手表票、缝纫机票、电视机票、自行车票、手表票等,品目繁多。对于年轻一代来说,可能对票证没有什么概念,也很难理解票证岁月里的酸甜苦辣,但舟山老一代人肯定忘不了当年那些品目繁多的老票证,有了这些票证就可以按计划指令价购买物品,否则你就得用“黑市”价购买了,一个月几十元钱工资的工薪阶层,是无力涉及“黑市”价的。其中布票是省里实行了计划控制的,一户人家若是子女多,布票不够,那只好一件衣裳“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”。舟山老话头有:新阿大,旧阿二,破阿三,阿四穿破烂。棉花票也是计划控制,那时,一般小孩子要想穿一件新花棉袄,着实不容易。

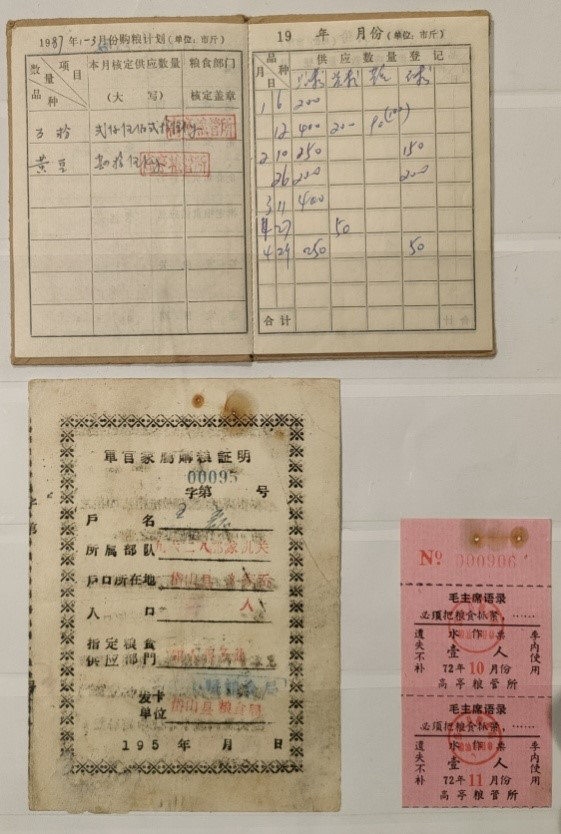

上世纪五十年代开始,为了保障供需平衡,国家开始对城乡居民的日常生活用品实行计划供应,许多生活必需品按户口人头限量供应。1953年中央政府颁布《关于粮食的计划收购和计划供应的命令》,实行粮油计划供应,划片、定点、凭证供应办法。根据户口簿登记的常住人口数发给居民各式各样用途不同的票证,居民凭这些票证才能购买到一定数量的生活用品,保障家庭的基本生活所需。老百姓将富余粮票节省下来还可私下换盆换鸡蛋。从1955年第一张粮票发行开始,中国老百姓进入了近40年的漫长“票证时代”。

舟山的老票证

“票证经济”曾影响了舟山几代老百姓的生活,那是一段凭票吃粮喝汤的年代,也是靠票证过日子的计划经济时代,其中肉票、粮票、布票这三种票证是最常见的。小小一张票证,囊括了舟山人生活的方方面面。凭票购买的时代,尽管已经退出了历史舞台多年,但回想起來仍记忆犹新。

上世纪六十年代末七十年代初,豆腐凭票每人每月好像只有两块,每块4分钱,但一早也要去南珍简易菜市场水作店排队。其他豆制品要用水作票,特别是过年过节,必须要半夜到水作店排队,去晚了别说是素鸡、豆腐皮,连香干也卖得精光了。

烟票比粮票、布票等票证出现得晚。上世纪五十年代末六十年代初,我国的烟叶生产出现困难,卷烟生产原料不足导致市场供应紧张。1958年国家决定在上海、黑龙江、浙江等地试行卷烟凭票定量供应,烟票由此产生。1960年,商业部下发通知,在全国实施卷烟凭票定量供应,烟票正式登上历史舞台。烟票的实行从二十世纪六十年代初期开始,到八十年代中期衰落,九十年代初彻底消失。

还有一种是有计划,但是不正规的指令票证,如自行车票、手表票、电视机票、缝纫机票、毛线票、家具票等,当然这些是不会随意发到平常老百姓家里的,要经过商贸部门的审批。那个时代要想结婚,有了对象不稀奇,非要有38条腿、46条腿的家具和手表、自行车、缝纫机“三大件”,后来加上电视机成了“四大件”,否则,新娘子就进不了你家的门。因此,购买这种物品的票子就显得特“金贵”了。

1957年7月30日,国务院批准了“关于争取侨汇问题”的指示,根据侨汇额核发一定比例的物资购销凭证(俗称侨汇券)给国内收汇人,侨汇券持有者在专门商店或柜台购买紧俏商品或生产物资。侨汇券汇聚了粮票、布票、棉票、副食品购买券、工业品购买券等各种票证。此外,有些省的侨汇券还印有肥皂票、煤票、油票等稀有票证。这一制度实行了四十余年,到上世纪九十年代初废止。

随着市场经济的逐步发育和完善,一部分计划经济时代的紧俏品,也随之放开了。特别是工业经济的加速发展,促使了加工产品和电子产品的大批量投放市场,手表、洗衣机、电视机、棉布和烟酒等,再也不是定额供应的紧俏商品,这些票证先后退出了市场。

1979年,舟山开始供应液化石油气,按计划年供1000户,1988年达1300户。1987年,舟山建成100立方米的液化石油气贮配站。为了进一步改善定海本岛居民的生活燃料问题,舟山在1988年开始设计管道煤气工程,1989年4月开工,1991年9月向外供气。随着液化石油气供应量的充足,特别是管道煤气工程的上马,舟山的煤球需求量逐步减少,1993年后煤球票也退出了历史舞台。管道煤气在1994年7月正式投产后,是年民用户为25800多户,工业及营业用户每日供应量在1000立方米以上,定海、沈家门气化率在50%以上,煤球再也不是紧缺的民生燃料了。

“民以食为天”,粮票是老百姓最为关心的。城镇居民有购粮证和粮票,蔬菜农场的菜农和盐民有专业菜盐民购粮券,连农村也有农村购粮券。没粮票只好勒紧裤带饿着,要么想办法购五谷杂粮充饥。

粮食部门在1993年1月1日起,在全省范围内按照“计划指导,放开价格,加强调控,搞活经营”的原则下,取消了指令性调拨计划,城镇居民不再使用粮票,以《市镇居民粮食证》替代,以保留城镇居民粮户关系。

这种情况一直持续到上世纪九十年代初,随着改革开放发展,我国逐步由计划经济体制向市场经济体制转变。1993年4月1日起,按照国务院《关于加快粮食流通体制改革的通知》精神,取消了粮票和油票,实行粮油商品敞开供应,五花八门的老票证正式退出了历史舞台。

这些老票证,可谓是中国计划经济时期的真实历史见证,它经历了四十多年的风风雨雨,终于在二十世纪九十年代逐步退出了历史舞台,现在成了追忆过去的纸片,而这些票证也深深地烙进了曾经历经这个时期的几代人的记忆之中。图片由作者提供