- 放大

- 缩小

- 默认

定海《公墙碑记》考释

楼正豪 龚忆梦 字数:

《 舟山日报 》( 2023年10月22日 第 02 版 )

□楼正豪 龚忆梦

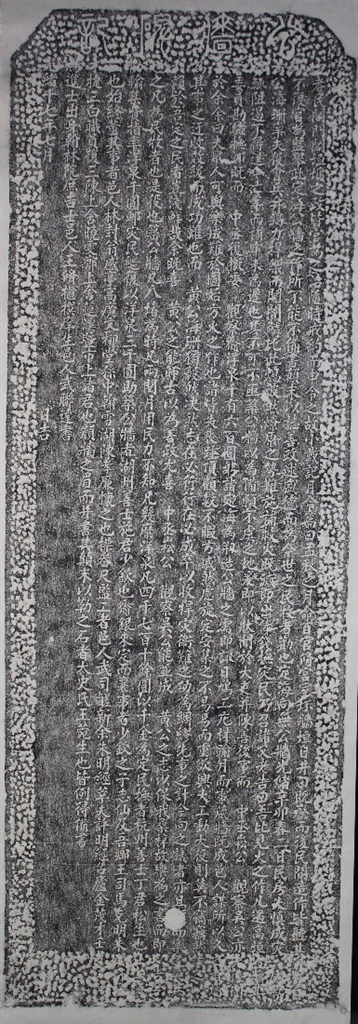

《公墙碑记》原立于定海城隍庙附近,现收藏在舟山市档案馆,高206厘米、阔70厘米、厚15.5厘米,由王修植撰文、武联逵书丹,立于清光绪十七年(1891)七月。碑额为“公墙碑记”,碑文作“定海公墙记”,石碑四边有人工凿刻痕迹,下方有一穿洞,可知此碑曾作他用。

公墙碑记

定海公墙记

古者民间门闾垣墉之政,皆官为之治,随时戒约而申令之。故《小戴记·月令篇》曰:“孟秋之月,命百官修宫室、坏墙垣。”自井田既废,而后民间造作皆听其自置,自此不复官为监举。此定海公墙之作,所不能不备书颠末,以志善政,述盛德,而为今世之民牧者劝也。定海向无公墙,光绪辛卯春二日,民房失慎成灾,人咸尊黄公海珊率夫役、会兵弁,竭力捍御,而阛阓鳞比,此熄彼然,燎原之势难施补救。火既灭,即出俸钱抚灾民,乃召诸父老,告曰:“吾比见火之作,凡遇高垣城墉,其势辄阻遏不得逞。今亡羊而补牢,未为迟也。其不可不亟筑公墙,以为备预不虞之地。”爰即以状,闻于大吏,并陈善后事。而中丞崧公、观察吴公亦先后间警委员勘验、抚恤。既而中丞复檄,委观察赍洋泉千有六百圆,躬诣定海,为创造公墙之需。即诹日,鸠工庀材,踰月而事蒇。

墙既成,邑人谋所以久之者,属书于余。余曰:“夫众人可与乐成,难于图始。方火之作也,诸皆失丧,踵顶顾救不暇,方戚然,虑旋定安集之不易易,而重欲兴大工、动大役,则莫不窃窃然议之,以为其事之迂,收效缓而成功难也。而黄公海珊独毅然决然,志在必行,行在必成,卒以收捍灾卫难之功,为绸缪先事之计。今向之议者,亦且□而乐之矣。其利赖于吾定之民者,岂浅鲜哉?”余既喜黄公之能师古,以为善政;尤喜中丞崧公、观察吴公能并成黄公之志,以保我桑梓,故乐为之书,而即以告今世之凡为民牧者也。

是役也,筑公墙凡八堵,为时凡两阅月,用民力不知凡几,縻洋泉凡四千七百十余圆。以千金为定民抚者,杭州善士丁君松生也;在上海劝输集赀,指率洋泉千圆恤灾民,继复以洋泉三千圆助筑公墙者,湖州善士施君少钦也;赍银来定而襄事者,少钦之子志仙及吾乡王司马克明、朱明府葆三也;始终董其事者,邑人林封翁感亭、高广文柳堂、孙中翰雪湖、陈孝廉怀之也;操畚尺监工者,邑人武司鹾新余、朱明经萃夫、许明经召庐、金茂才壬甫、朱茂才捷三、白职员复三、陈上舍晓雯、郑上舍莲溪暨市上诸君也;颜墙之眉,而并书其颠末以勒之石者,太史氏王菀生也,皆例得备书。赐进士出身、翰林院庶吉士、邑人王修植撰。庠生邑人武联逵书。光绪十七年七月日吉

碑文开篇道,古代修筑城门、城墙,皆由天子遣百官负责,随时监督、命令工程。故而引用《小戴礼记·月令篇》曰:“孟秋之月,命百官修宫室、坏墙垣。”自西周“井田制”废除,民间工事皆由地方自治,没有中央指派官员监举协助。因而定海修造公墙的缘由经过,不能不大书特书,以表彰善政盛德,可作为对当今地方官的勉励。定海过去没有公墙,光绪十七年(1891)正月初二,民房不慎失火成灾。当时定海直隶厅同知黄树藩(字海珊)率领官民竭力灭火,但是街道店铺鳞次栉比,此处熄灭、他处又燃,费尽周折才将大火扑灭,黄同知又出俸钱,安抚灾民。考虑到今后若再有火情,难施补救,黄同知召集诸位父老,说道:“我见到大火燃起时,凡遇到高墙城垣阻隔,火势便能得到遏制。如今亡羊补牢、时尤未晚,应马上修筑公共防火墙,以防不虞。”随即,黄同知写信向上级汇报,得到浙江巡抚叶赫崧骏与宁绍道台吴福茨的积极响应,派人前来勘验、抚恤,后来叶赫崧骏又复函委派吴福茨亲至定海,送六百洋圆以作创造公墙之需。立即选定吉日开建,过了一个月便竣工。

建成后,乡民为了公墙能够永存,请翰林院庶吉士王修植撰文立碑叙述因由,他说:“对百姓而言,只能与他们分享成功的利益,而不能在开始时一起谋划。当火灾起时,大家皆是惊慌失措,不顾一切地救火,火灭后,民众好不容易才安定下来,紧接着马上又被动员兴工,没有人不悄悄地说,工程进度肯定缓慢而成功难。但是黄同知独毅然决然,志在必行、行在必成,终于建立公墙,实现未雨绸缪的愿望,当初议论的人也乐观其成。此举依靠的都是定海百姓,谁说他们的力量是微薄的?”王修植最后表明自己乐于撰写碑记之目的,在于歌颂黄公能够效仿古代的贤官而作善政、巡抚叶赫崧骏与宁绍道台吴福茨能够成全黄公心志而保我桑梓,他们都是当今父母官的好榜样。

碑文接着写道,这项工程修造了八道公墙,工期两个月,不知用了多少民力,共花费洋元四千七百十余圆。捐献善士众多,有杭州丁松生、湖州施少钦与施志仙父子、定海王克明与朱葆三等。丁丙(1832~1899),字松生,晚清杭州著名士绅。太平天国战争时,因抢救文澜阁《四库全书》有功,任江苏候补知县,又加同知衔。但他并未赴任,而是以绅商、藏书家、慈善家等身份活动。他与杭州众士绅联合,创办当时全国最大的慈善救济组织“杭州善举联合体”。1889年,丁丙等人为振兴民族工业,在杭州拱宸桥西创建杭州通益公纱厂。太平天国战争之后,杭州大部分基础设施的恢复,主要也是丁丙整合各方资源并亲历亲为之成果。施善昌(1828~1896),字少钦,晚清上海丝织业和丝织品贸易的领导者,长期担任上海丝业会馆总董,主持上海仁济善堂,并将这两个机构都办成了全国性的筹赈中心。定海人王克明与朱葆三(1848~1926)是晚清上海商界的领军人物,上海滩曾流传一句话说“上海道台一颗印,不如葆三一封信”,他们致富后都不断回报家乡、造福桑梓。此外,从始至终的主事者有林感亭、高柳堂、孙雪湖、陈怀之;亲身参与工程者有武新余、朱萃夫、许召庐、金壬甫、朱捷三、白复三、陈晓雯、郑莲溪等等,都不应被忘记。

碑文最后,王修植说列举作过贡献之人,也得把撰写碑记的自己算上。王修植(1860~1902),字菀生,1890年赴京参加会试中第,是定海历史上最后一名进士,又通过“朝考”,被钦点为翰林院庶吉士。1894年甲午战争爆发,王修植从舟山前往天津,1896年出任北洋大学头等学堂总办,成为中国近代高等教育之先驱。书丹者武联逵无考。

如今,定海城中还有四道公墙留存。