- 放大

- 缩小

- 默认

近代普陀名士李哲浚与《历代纪元汇考》

孙峰 文/图 字数:

《 舟山日报 》( 2025年10月22日 第 04 版 )

历代纪元汇考封面

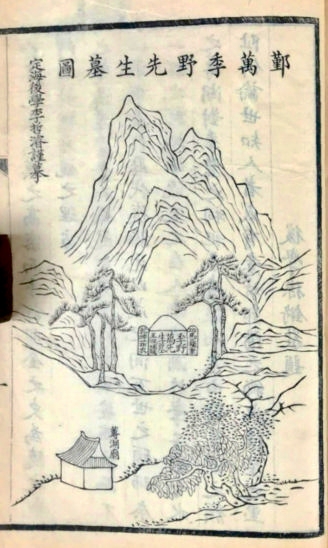

李哲浚绘制万斯同墓图

扉页

书影

李哲浚,浙江普陀勾山黄雉村(今属东港街道)人。宣统元年(1909)参与了南海诸岛的巡视,是近代中国第一次正式对南海诸岛进行命名的大清官员之一。作为普陀地方历史名人,是一位值得研究的近代史人物。近日,笔者发现其出资刻印的一本《历代纪元汇考》(附续编),这本书是他和恩师孙锵一起在万斯同所著《历代纪元汇考》基础的续编,从中也可以梳理李哲浚与孙锵的师承关系,而孙锵又是近代定海名儒黄以周的学生。由此可见,李哲浚是黄以周的再传弟子,“二黄文化”对近代舟山学人的影响亦可谓深远。

李哲浚和勾山黄雉村李氏家族

勾山黄雉村李氏家族,源于浙江永康雅川李氏。据家谱《雅川李氏大房家乘——定海勾山》记载,李哲浚的父亲,“李肃铭,字儆哉,光绪乙酉科拔贡,钦授内阁中书衔,诰封通奉大夫。”李肃铭有六个儿子,其中次子李哲诚,即慈善家李拙子。据传,李哲诚曾赴东瀛进修学习,其间,结识了孙中山,加入同盟会,在日本他充实了民主主义理想,拓宽了视野,并收获了爱情,后与日本女子松本英子相恋结为伉俪。至今,当地还保留着一幢日式房子“东洋房”,即李拙子和松本英子的故居。

李哲浚是李肃铭的三子,据家谱记载:“字子川,附贡生,授户部主事,钦加二品顶戴赏戴花翎,任江宁劝业道,民国大总统委任吉林省财政厅长。”

宣统元年(1909)3月,受两广总督张人骏委托,时任广东候补道的李哲浚会同直隶热河道王秉恩筹办西沙岛经营事宜,拟订了《复勘西沙岛入手办法大纲十条》。随后,当年四月,随水师提督李准巡视西沙群岛,在各个岛上立碑宣示主权,绘制精确地图,并对岛屿地理形势、物产资源等进行调查,提出开发建议。同时对西沙群岛、南沙群岛各个岛屿进行命名,其中一座岛屿被李哲浚以家乡“宁波”(旧时定海为宁波府七邑之一)而命名。这是一次有影响的领土考察活动,李哲浚等人在捍卫南海主权的历史实践中功莫大焉。此外,他还担任江宁劝业道,参与兴办1910年在南京举办的南洋劝业会,这是中国历史上首次以官方名义主办的国际性博览会;他支持维新立宪和洋务运动,捐资支持创办维新杂志《译书汇编》,捐资兴办主张“中西实学”的北京会文学堂,培养科教人才。

李哲浚和恩师孙锵续编《历代纪元汇考》

《历代纪元汇考》为清代学者万斯同所著历史年表,共八卷。这本书于康熙十七年(1678)成书,其记录内容始自唐尧甲辰,迄明崇祯十七年(1644)。以年为经,历朝纪元为纬,卷一记唐、虞、夏;卷二记商;卷三至四记周、七国、秦;卷五记汉、三国、晋;卷六记宋、齐、梁、陈、隋、唐、五代;卷七记宋、元;卷八记明。万斯同,字季野,号石园,门生私谥贞文先生,浙江鄞县(今属宁波)人。清初著名史学家,纂修《明史》。其精于历史纪年,著有《历代史表》《历代纪元汇考》,所记二千余年,无有漏洞,体例亦佳,考史者一览了如指掌。

后奉化学者孙锵所补续编,补记后金(清)天命元年(1616)至光绪二十三年(1897)。李哲浚也参与了续编,并做了校勘。张寿镛约园刊本《四明丛书》收录了《历代纪元汇考》,称《历代纪元汇考》八卷,附续编一卷,清鄞县万斯同季野编,后学孙锵校补,子世标原校本,后学李哲浚校刊。其采用的是光绪丁酉李氏刻本,就是李哲浚刻印的《历代纪元汇考》底本。

1.李哲浚刻印的《历代纪元汇考》

此书封面题签《历代纪元汇考》,许叶芬署检。书名题写者许叶芬,名翯,字叶芬,号少翯,顺天宛平人。他是光绪十五年(1889)己丑科二甲十名进士,选翰林院庶吉士,散馆授编修,还曾任江苏镇江知府等职。许叶芬善书画,才华横溢。

扉页显示书籍著作信息:《历代纪元汇考》,鄞万季野先生原辑,续编附,后学慈溪陈邦瑞署检。扉页书名题写者为慈溪陈邦瑞,字瑶圃,光绪元年(1875)乡试中举人,次年连捷进士。官至吏部左侍郎、工部右侍郎等职,是慈溪近代史上具有代表性的政治和历史人物。扉页背面显示“光绪丁酉孟春滃洲李氏藏版”。说明此书为清光绪二十三年(1897)刊本,滃洲即舟山的雅称。李氏,李哲浚也。这本书,李哲浚能请来许叶芬、陈邦瑞两位大咖题写书名和扉页,可见李哲浚与京师官员、宁波帮前辈等多有交往,且结交了不少好友,积累人脉关系,为其后来的事业发展打下了基础。而其中过程,他的恩师孙锵起了很大作用。

这本书刊印于清光绪二十三年,此时李哲浚寓居京师,书中有跋,有写作时间和落款“光绪二十三年太岁丁酉上元前一日,定海李哲浚敬跋于都门喜鹊胡同寓庐”。他当时居住地在“喜鹊胡同”。

2.李哲浚是奉化名士孙锵的学生

李哲浚在《历代纪元汇考》一书的《跋》中特意提及他和孙锵的师生关系。而且他之所以能游宦京师,也是得到孙锵的提携。文中说“去年夏,哲浚从奉化孙仲鸣师宦学来都,偶过厂肆,见万季野先生纪元汇考一书,购归寓邸”,短短一句话,信息量很大。去年,即光绪二十二年(1896),李哲浚从“奉化孙仲鸣师宦学来都”,他是跟着恩师孙锵(字仲鸣)“宦学”到京都。所谓“宦学”,就是在官场文化中锻炼。李哲浚跟着孙锵,作为孙锵门下之人,熟悉官场,伺机谋职。孙锵,当时已是京官。孙锵(1856—1933),谱名礼锵,字仲鸣,号玉仙,别号硕舫居士,宁波奉化长寿乡萧王庙(今萧王庙街道)人。清光绪二十年(1894)进士,探花及第,授内阁中书。孙锵一生对藏书读书情有独钟。孙锵晚年寓居上海,曾在爱俪园筑“十二万卷楼”,所藏书大多是《四库全书》未收之秘籍。

李哲浚出生于光绪乙亥(1875),其在北京“宦学”则是1896年。那一年21岁,李哲浚还是一个年轻的小伙子。有一天,李哲浚路过书肆,偶见万斯同先生的《历代纪元汇考》一书,便购书而归寓邸。

《跋》文中说:“吾师读而叹曰:乡贤手泽流落都门,片羽吉光,良可宝贵,此书南中流传甚少,汝能任剞劂资,亦吾乡文献之光也。”孙锵认为,同乡先贤的手迹流落到京城,这本书可是珍贵的文物。而且此书在南方流传很少,如果你能承担刻印的费用,也算是我们家乡文献的荣光啊。一听这话,李哲浚便心动了。他家是勾山富绅,在定海等地都有投资经营,资产颇丰,出资刻印自是不用担心经费。李哲浚想到,万斯同先生出身于书香家庭,小时候就能过目成诵。晚年以平民身份参与编纂《明史》,当时朝中大臣都很敬重他。他写的书有几十种,没全部刻印发行,已发行的也没人去重新刻印。万先生的《历代史表》已由广雅书局重新刻印,可《历代纪元汇考》这本书若不重新刻印,怎能让众人一同欣赏?更何况我和万先生是宁波同乡,还蒙受他的遗泽呢。于是,他和恩师孙锵携手准备刻印此书。

孙锵校订补充了书中的错误和缺漏,还续写了清代各位帝王的年号等,附在书后,内容更加完备。因为书中辽、金、蒙古的人名大多沿用旧史书的写法,存在纰漏和不妥之处,孙锵便安排李哲浚查阅《钦定辽金元三史国语解》和《御批通鉴辑览》,逐条仔细校订。于是便有这一本《历代纪元汇考》(附续编)的刻本。

《跋》中又云:“顾吾师校补是书,仿小司马注史表之例,存其异文,用资辩证,意至慎也,如哲浚梼昧岂胜校讐之役。承命繙检,略缀篇终,幸观厥成,与图不朽。窃于此有冀幸焉。”其意思,恩师孙锵校勘补充这部书,仿照小司马(即司马贞)注释史书表的体例,保留书中的不同版本文字,用来帮助考证辨析,用意非常谨慎。李哲浚谦称自己是愚昧无知的人,哪里能胜任校勘整理的工作?承蒙嘱托翻查资料,在书的末尾简略添加了一些文字,有幸看到这部书完成,得以和它一同流传不朽。从这一段话,我们可以看到李哲浚的学子风度与文人气质。作为年轻学子,其谦逊恭谨,毫无浮躁自满,始终以晚辈学子的低姿态看待任务,尽显对师长的敬重与对自身学识的清醒认知。也展现出对前辈学术心血的珍视,以及对学术传承的认同与追求,尽显文人对学术本身的敬畏与情怀。

3.李哲浚绘制《万斯同墓图》

这本李氏《历代纪元汇考》刻本,收录了李哲浚绘制的《万斯同墓图》,图中有题“鄞万季野先生墓图”,定海后学李哲浚谨摹。图中有地标“莼湖庙”,墓在山脚下,青松相伴。墓有题刻墓联“班马三椽笔,乾坤一布衣”,为慈溪文人裘琏所题。

关于这幅图,李哲浚在《跋》中说:

吾师又以先生墓在奉化,主祀乏人,鄞奉两志均为失载。今赖乡之学子醵钱会奠,童牧樵采不禁自严,谓哲浚幼习绘事,摹图简末,俾读是书者想像其遗垄,以庶几九京之可作也。且又安知无先生子孙闻而兴起,亟谋麦饭之一奠耶?

孙锵因为万斯同先生的墓在奉化,无人主持祭祀之事,鄞州和奉化两地的志书也都没有记载墓址。孙锵便让李哲浚在书后描摹墓图,他知道李哲浚自幼学习绘画,有了墓图,能使读者想象先生的坟墓样子,也许就好像先生能从九泉之下复活一样。他们也希望万氏子孙听闻此事后有所触动,能寻找墓址来祭祀祖先。

李哲浚能绘画,得益于其家庭教育。其父亲李肃铭也擅长书画,著有《黄雉山樵山水遗迹》,李哲浚的绘画技艺是有家学渊源的。

这幅《万斯同墓图》,具有传统的线描山水版画风格。线条简洁明快、刚劲有力,以流畅的线条勾勒出山川、树木、屋舍的轮廓,通过线条的疏密、长短变化,营造出了山水的层次感与空间感,整体风格古朴、典雅、简洁,具有典型的古籍插图式的艺术特点。

李哲浚是黄以周的再传弟子

李哲浚是奉化名士孙锵的嫡亲学生,跟随恩师“宦学”京师,而孙锵又是浙东大儒黄以周的弟子,由此可见,李哲浚也算是黄以周的再传弟子。

市政协委员胡本祥提供给笔者的一份孙锵朱卷显示,其授业师包括“黄元同夫子,名以周,辨志精舍,汉学斋掌”。光绪五年(1879),黄以周应宁波知府宗源瀚之请主讲辨志精舍,掌汉学斋。孙锵就读于辨志精舍,而成为黄以周的弟子。

孙锵在辨志精舍,学业成绩非常不错。据胡本祥统计,光绪六年(1880)至十二年(1886)间的辨志文会课案,孙锵共获奖9次,其中汉学2次,宋学1次,史学5次,舆地学1次。可见,孙锵的汉学成绩,也颇得黄以周欣赏。

李哲浚出生于勾山李家,这是近代普陀乡村的一个书香世家,家族中不少学子游学宁波、杭州等地,因此受益于浙东名儒的教诲。李哲浚成为黄以周的再传弟子,也反映“二黄文化”在浙东地区的影响力,对舟山的人才培养也有直接或间接的影响。