- 放大

- 缩小

- 默认

大夫何瑞棠 题碑李鸿章

——晚清舟山奇人何瑞棠故事(下)

石一民 王建富 林斌 字数:

《 舟山日报 》( 2025年09月13日 第 02 版 )

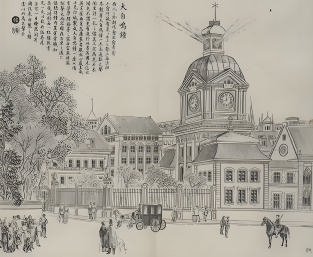

上海鸿宝斋书局石印的《飞影阁画报》

何为《第二次考试》封面

上篇提及,在晚清光绪年间的上海,何瑞棠的声望很高,他是从军火买办起家的宁波帮巨商、江苏候补道台,曾与当时洋务派官员李鸿章、张之洞等人都有交往。上世纪七十年代,定海真武山下东湾村附近发现了一通有晚清名臣李鸿章题字的何瑞棠寿圹碑,真武山下的百姓把它编成了顺口溜:“大夫何瑞棠,题壁(碑)李鸿章。”此碑现藏舟山博物馆,是见证何瑞棠与李鸿章交往的珍贵实物资料。本文下篇则主要探讨何瑞棠在上海创办鸿宝斋石印书局,编纂《赋海大观》《皇朝经世文四编》等著作诸事,以管窥其在晚清出版界和学界中的贡献和影响。

何瑞棠与上海鸿宝斋石印书局

1887年11月,何瑞棠在上海英租界大马路抛球场旁开设了鸿宝斋石印书局。从此直到1906年去世,何瑞棠便与书局结下了不解之缘,他也由一名纯粹的商人成为晚清时期一名杰出的出版家和学者。

早在19世纪初,石印技术就由欧洲传入上海,但直到1879年以后才兴盛起来,十年后上海已发展成为全国石印书业的中心。石印是以表面具有密布细孔的石材作版材,利用石材吸墨与水油不相溶原理,用油脂性转写墨直接把图文排印在石面上,经过处理,即成印版。相较于传统的木刻雕版印刷,石印术不但成本低廉,同一书籍价格往往不及木刻本的1/5,而且能实现图文放大缩小和特殊符号的印刷,印制效率很高,印出来的书籍精致美观,因此颇受民众欢迎。

鸿宝斋书局创办时,上海石印书业已发展多年,出版量也不小,但所印的多是通俗小说、笔记和字典之类,在传统文人心目中价值不大。因此擅长诗文具有深厚文史功底的何瑞棠便选择经史类书籍作为其主要出版方向,开业伊初,就石印了《方舆纪要》《事类赋统编》《陈氏礼书》《十七史商榷》《廿二史考异》《四书五经典林合刻》等经史类书籍,且注重书籍校勘。这就使它在上海众多私营书局中脱颖而出,发展成为一家影响较大的出版机构。随着业务的发展,1889年,何瑞棠又在河南路开设了鸿宝斋分局,专门负责书籍发行。一份1905年前所印的《上海鸿宝斋分局发兑各种石印书籍》显示,鸿宝斋分局不仅发售鸿宝斋书局石印的各种书籍,同时也销售其他书局的书,而且不限于石印,铜版、铅印等书籍亦有发售。在鸿宝斋石印的书籍中,除经史类书籍外,还有书画类、小说类书籍以及科举用书。值得一提是,随着晚清西学的兴起,鸿宝斋书局也石印了不少西学著作,如1896年所出的《中西算学丛书初编》多达45种82卷30册,部头不小;1902年所出的《洋务经济通考》已是鸿宝斋第四次印本(参见许静波《石头记:上海近代石印书业研究(1843—1956)》2014年版第230—234页)。

鸿宝斋石印的书籍中,最为有名的要数《飞影阁画报》。1890年,《飞影阁画报》创刊,画报创办人、编辑兼作画者吴嘉猷(字友如)委托鸿宝斋书局精工石印。这份画报为旬刊,书册式,每月适三出版,画报着意刻画仕女人物和一般社会现象新闻画,间有风俗画、历史画等。为适应石印印刷,全部采用线条绘制,画风细致工整,构图紧凑细腻,形象逼真;每幅画旁,都有一段当时流行的笔记体的题记文字,将画面时间、地点、人物情节都交代的清清楚楚,成为当时老少咸宜、喜闻乐见的通俗读物。特别值得一提的是,这份画报也起到了科普作用,当时西方科技新事物,如大轮船、铁甲船、飞艇、火车、大气球、望远镜、西医术、消防、照相、海上救生等,都曾被画入画报中,令当时人耳目一新,啧啧称奇。至1894年6月停刊,《飞影阁画报》共出了132期,鸿宝斋书局也随着《飞影阁画报》的发行,名噪一时,声望甚隆。

鸿宝斋书局设有经理一职,具体负责书局的印刷和发行业务。1888年时书局经理有两人,分别为沈祖燕和俞芝庭。沈祖燕,字翼孙,浙江萧山人,1885年举人,1889年春赴京参加会试,得中进士,历官内阁中书,常熟、崇明知县等职,官至湖南劝业道。俞芝庭的籍贯、生平暂无考。需要说明的是,鸿宝斋书局系何瑞棠独资经营,经理只是何瑞棠雇佣之人。1906年何瑞棠去世后,鸿宝斋书局仍然属于何家的产业。最晚至1923年,鸿宝斋书局东主易为何瑞棠的子侄何性。但这时书局已变为合资经营,书局经理、宁波镇海人乌仁甫便是股东。尽管如此,何氏仍是鸿宝斋书局的大股东。然而到了二十世纪三十年代,鸿宝斋的大股东由何氏转变为曾在政界任职的杨某(名号不详),至此,鸿宝斋书局彻底易主。

二十世纪初,随着铅印的兴起,上海石印书业走向衰落。在后来的时局动荡中,鸿宝斋书局业务缩减,仅剩发行部门艰难度日。在1956年的公私合营中,这一由舟山人何瑞棠于清光绪初年开创,在晚清时期的上海具有较大影响的鸿宝斋石印书局最终停止营业,历时69年。

何瑞棠曾编纂《赋海大观》等多部著作

何瑞棠是秀才出身,他的诗文功底很好,在他创办鸿宝斋石印书局后,便充分利用自己的文学特长和书籍印刷的有利条件,开始频繁著书立说。1888年,即书局创办的第二年,何瑞棠便在鸿宝斋书局石印了他编著的《赋海大观》一书。书前有鸿宝斋书局经理沈祖燕于这一年撰写的序,序中写道:

近时选学辈出,日新月异。春江鸿宝斋书局以泰西印法鸣于时,其主人庐江太守公好文学,编荟历代赋抄名家之作成为是编。印既竣,披览之余,觉近来巨选,此为独出冠时。以之饷世,罕有与伦矣。

鸿宝斋书局主人“庐江太守公”即指何瑞棠,当时何瑞棠还有一个“知府衔候补同知”的官衔,清人尊称知府为太守,故有此称。在《申报》中亦可以见到“何瑞棠太守”这样的称呼,如《申报》1888年9月19日刊登的一则题为《振务丛谭》的启事中说:“鸿宝书局主人何瑞棠太守,精明浑厚,好义急公,久为同人所钦仰。”即是一例。《赋海大观》全书计28册,32卷,共收录先秦至清代赋12265篇,其中清代赋8300余篇,规模是康熙年间陈元龙奉康熙帝之命编纂的《历代赋汇》的三倍之巨。如此巨大的文化工程,却主要由何瑞棠凭一己之力完成,这不能不令人惊叹!除了规模之巨,该书还将收录的赋按照赋的描写对象划分为32类,468目,同题相聚,查询颇为方便,可谓是一部丰富而实用的赋类工具书。2007年,国家图书馆出版社曾据清光绪十四年鸿宝斋书局石印袖珍本再次影印出版。学术界对此书评价很高,认为该书是中国历史上规模最大、收赋最多、分类最繁细的赋体文学总集,其收录的大量清赋,对于研究清赋、清代文学乃至清代思想文化都有着不可忽视的重要意义。

中日甲午战争后,中华民族处于严重的危机之中。面对民族危机,一些有识之士,为了给清政府提供“资鉴”,仿效魏源代贺长年所编的《皇朝经世文编》体例,收集大量为时人关注的军政大事的文章,续编经世文多部,包括《皇朝经世文三编》《皇朝经世文四编》《皇朝经世文新编》《皇朝经世文新编续集》《皇朝经世文统编》等。其中《皇朝经世文四编》一书的作者就是何瑞棠。

《皇朝经世文四编》是一部在学术界比较有影响的清朝经世文编,但因该书作者自序中署“滃洲何良栋撰并书”,很多人只知该书的作者为何良栋,而不知何良栋就是鸿宝斋书局主人何瑞棠。《皇朝经世文四编》在何良栋自序前,还有一篇慈溪人陈邦端所作的序,明确称编者为“鸿宝斋主人”。而当时既称“鸿宝斋主人”又是定海(滃州)人的就非何瑞棠莫属。其实,何良栋就是何瑞棠,在《申报》中就有明确记载。1901年6月18日《申报》刊有一则题为《声明迁移》的启事,这则启事的落款署名“瑞棠何良栋启”,可见何良栋即何瑞棠,并非是不同的两个人。在1902年重修的《定海厅志》中,更是进一步指出了何瑞棠的名号:“何良栋,字瑞棠。”据知良栋是名,瑞棠是字。

1901年辛丑条约签订以后,清政府设立外务部,被迫推行一些新政,何瑞棠遂继葛士潜《皇朝经世文续编》和陈忠倚《皇朝经世文三编》,搜辑新出救时济世之文及西人论说编成《皇朝经世文四编》52卷,“皆取中西名人传论,有关经世之用为初、二、三编所无才,莫不搜救”(《凡例》)。有治体、学术、吏政、户政、礼政、兵政、刑政、工政、外部、富强、国债、税则、钞法、银行、赛会、公司、公法、议院、善举、埠政、治道、史传、地志等纲目,共三百五十九篇,反映了义和团运动以后出现的新形势。此书有光绪二十八年(1902)鸿宝斋书局石印本,又收入1966年出版的沈云龙编《近代中国史料丛刊761》。

何瑞棠另编有《中外政治策论汇编》,1901年由鸿宝斋书局石印。书前有张謇和王缙翰两序,张謇就是大名鼎鼎的中国近代“状元”实业家。该书是一部经世文编体例的论文策问汇编。依事分类,汇集名人论说文及以格致书院课艺为主的策问。共24卷,分治道、学术、经史、吏政、户政、礼政、兵政、刑政、工政、天象、方典、选举、耕织、理财、商务、海邦等目。

此外,何瑞棠还编著有《泰西艺学通考》及《五洲政艺丛编》两书,分别在1901年和1902年由鸿宝斋书局刊行。何瑞棠的著述很多,以上是其中比较有影响的几部,这些著作使何瑞棠在晚清学术界中占有一席之地,也使他成为旅沪宁波帮中少见的学者型人才。

当代著名作家何为可能是何瑞棠的直系后人

上世纪前期,何瑞棠家族中有一支曾生活在定海城关横塘弄,这支何氏出过一位名人,就是已故中国当代著名作家、首届鲁迅文学奖获得者何为。

何为(1922—2011),原名何振业,1922年4月19日出生于定海城关横弄堂。横弄堂距离定海市中心的状元桥和中大街很近,同时期,这里还出过几位名人,除了著名作家何为,还有红色特工赵幼芷,旅台定海人中第一位博士曹伯一。

何为四岁时随家迁居上海。有文章说,何为后来曾回忆说自己小时候就住在上海鸿宝斋书局的楼上,这让人不由联想到何为与何瑞棠的关系。更值得注意的是,何为曾在他写的一篇文章中提到,他的祖父在上世纪二十年代以前曾在鸿宝斋书局做事。如此看来,何为的祖父大概率是何瑞棠的子侄,即何为是何瑞棠的曾孙辈。尽管如此,由于未发现定海何氏宗谱和相关清代人物朱卷,因此何为究竟是何瑞棠的直系后人,还是何瑞棠兄弟的后人,目前尚不清楚。苏州大学教师许静波在攻读博士期间曾整整一年窝在上海档案馆翻检20卷的书业同业公会档案,在此基础上写成《鸿宝斋书局与上海近代石印书籍出版》一文,发表于《新闻大学》2012年8月第3期,这是目前所见到的唯一一篇专题探讨何瑞棠创办的上海鸿宝斋书局的论文。2009年底,许静波从藏书家韦泱发表的一篇文章上得知,曾写过《第二次考试》的著名散文家何为曾回忆说过自己小时候就住在鸿宝斋书局楼上,这让他很感兴趣,于是想拜访下当时已88岁高龄的何为。但因为他马上要到香港中文大学访学,就想等回来以后再找何为做口述。然而等他半年后归来,兴冲冲联系上韦泱的时候,却得知何为刚刚去世,令他不禁黯然。这事成了许静波在写这篇论文时最大的遗憾。设想许静波当年如果能够见到何为,那么很多信息包括何为与何瑞棠两人的亲缘关系就可以得到确认。对此,许静波感慨地说:“老人如风中之叶,不知何时便会凋零,很多口述历史,如果不赶紧做,失去就是失去了,永远消失在时光里,只留下一声轻轻的叹息。”

现在再来说说何为主要生平经历。何为早年先后求读于上海大夏中学附中、光华大学附中和圣约翰大学。1937年在《中学生》杂志上发表处女作《路》,从此走上文学创作之路,1940年出版了他的第一本集子《青江》。1945年起,先后任上海《文汇报》记者、《上海联合晚报》记者和上海清华影片公司特约编剧等职务。新中国成立后,在上海电影文学研究所、上海电影剧本创作所和上海电影局所属故事片厂任文学剧本编辑,业余继续创作散文。1959年,何为离开上海去福建工作,出任福建电影制片厂故事片编辑组副组长,同年加入中国作协,历任中国散文学会副会长、福建省作家协会副主席。旅闽三十年后返回上海,2011年1月10日,何为在上海逝世,享年90岁。著有《青弋江》《第二次考试》《织锦集》《闽居纪程》《临窗集》《北海道之旅》《老屋梦回》《何为散文选》《何为散文选粹》《何为散文选集》《何为散文长廊》等。其中,《何为散文选集》获首届鲁迅文学奖散文奖。

在何为的散文作品中,最有名的是《第二次考试》。该文写于1956年秋,刊登于同年12月26日的《人民日报》副刊。它通过女青年陈伊玲参加音乐考试的故事,将主考人与被考人的思想品质、精神风貌、工作作风一一展现出来。此文虽有两千多字,却成功地塑造了陈伊玲与音乐教授苏林的鲜明、生动、真实、感人的艺术形象。文章发表后,立即得到了读者的赞赏,人们交口传颂。该文曾被收入中学语文课本,并被翻译成多国语言文字发行世界各地,还被改编为电影《复试》和广播剧,一时令洛阳纸贵,饮誉海内外。此外,何为的报告文学作品《张高谦》等在读者中也有很大的知名度,他的作品《音乐巨人贝多芬》被收入人教版七年级《语文》教材。

何为有两个儿子:长子何亮亮,国际问题专家。1951年生,北京中国社会科学院研究生院新闻系毕业,上世纪八十年代移居香港。曾任《文汇报》主笔,2001年加入凤凰卫视,现为香港凤凰卫视资深评论员。次子何堂堂,上海荣昶公益基金会理事。

本版图片由作者提供