- 放大

- 缩小

- 默认

透过藏品看近代舟山商业版图

黄燕玲 字数:

《 舟山日报 》( 2025年07月18日 第 04 版 )

定海道头一景

徽商的信

□记者 黄燕玲

每一件藏品都承载着一段历史故事。在舟山市博物馆刚结束的“千帆埠影——民国时期舟山商贸文化展”,就记录了舟山近现代商业发展的一角。

展品中老字号的商标、广告纸、账簿、匾额等,多为收藏家周耀忠先生多年的珍藏品。舟山市文史研究馆研究员、浙江国际海运职业技术学院教授孙峰近期正在进行舟山商帮文化的课题研究,对此,他不免感慨:“这可都是宝贝,是舟山近代商贸发展的见证。”

让我们通过展品感受舟山这段时期的商贸历史,看见舟山在历史长河中的一段发展轨迹。

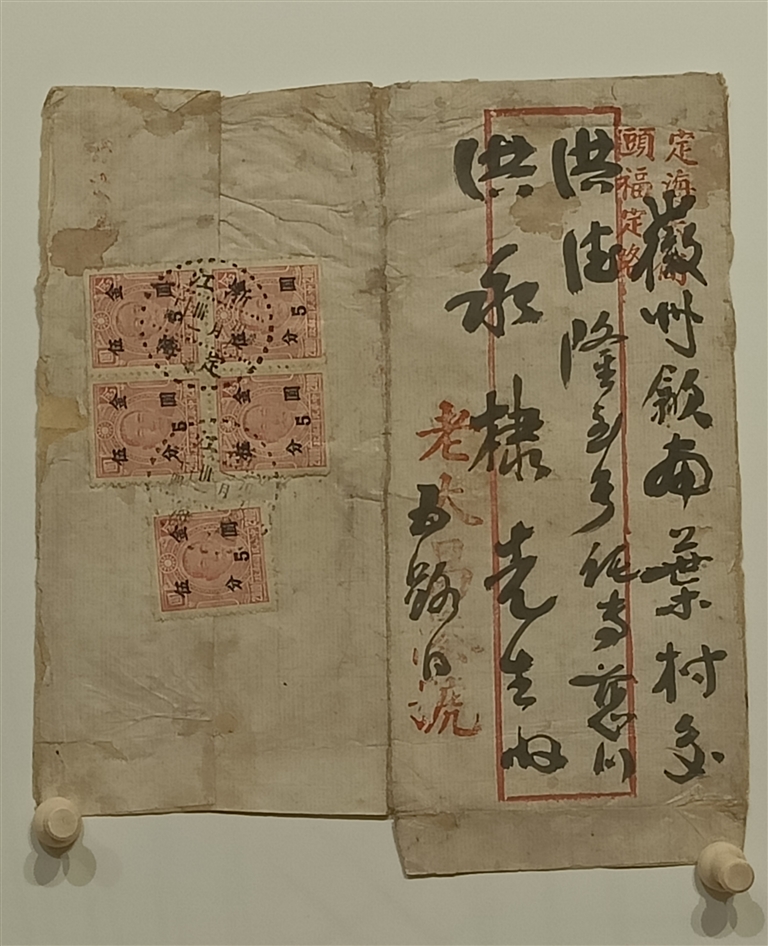

从“服之无斁”金漆匾看百货业的发展

步入展厅,最先映入眼帘的是与百姓生活息息相关的各行各业的广告纸、商标。例如南货、糕饼、糖果业的包装袋、招牌;绸布、百货业的广告纸;五金建材业、皮革业的商标;还有铜锡店业的实物器具等。

这其中,“徐顺祥”布店的“服之无斁(yì)”金漆匾尤为引人注目。

“服之无斁”一词见之于《诗经·周南·葛覃》,原句为“是刈是濩,为絺为绤,服之无斁”,意思是把葛草割来煮后,织成细葛布和粗葛布,做成衣服穿起来没有厌倦,体现劳作后对成果的认可与喜爱;宋代郊庙朝会歌辞《淳化乡饮酒》三十三章也有“永配玉音,服之无斁”句。

孙峰认为,用“服之无斁”来做布店的金漆匾再合适不过,可以体现买家买布后制成衣裳、欢欢喜喜的心情。

除了“徐顺祥”布店外,展出的广告纸还让我们看到了当时诸多绸布店铺的店名。例如定海五大绸布店之首,开办于清光绪十七年(1891年)的“丰台隆”绸布店;开办于1912年的“锦泰亨”绸布店;开办于1933年的“鸿大”绸布店,还有“辅仁”“资丰祥”“老顺祥”等绸布店。这些绸布店分散在定海城的角角落落,方便当时百姓的生活。

不仅是布店,当时舟山涉及市民生活的传统行业也是丰富多彩,以当时的南货糕饼糖果业为例,舟山共有20多家此类店铺,集中在定海,创办最早的是道头“天香”和“老其香”。根据展览内容介绍,“天香”生产的“天”字号商品有大小麻饼、锣鼓饼、广东饼等,销往渔农村;最大南货店有邑庙前直街“裕源”南货店、大道头“建兴”南货店、中大街“丰裕”南货店。不同店号各有特色产品,中大街“新同兴”生产大酥饼;“新昌号”生产糕饼类;“瑞和”生产糖货和饴粮。还有“丰裕”姚万兴糕点和南门外“三兴”瓜子店等,丰富了当时舟山人的饮食生活。

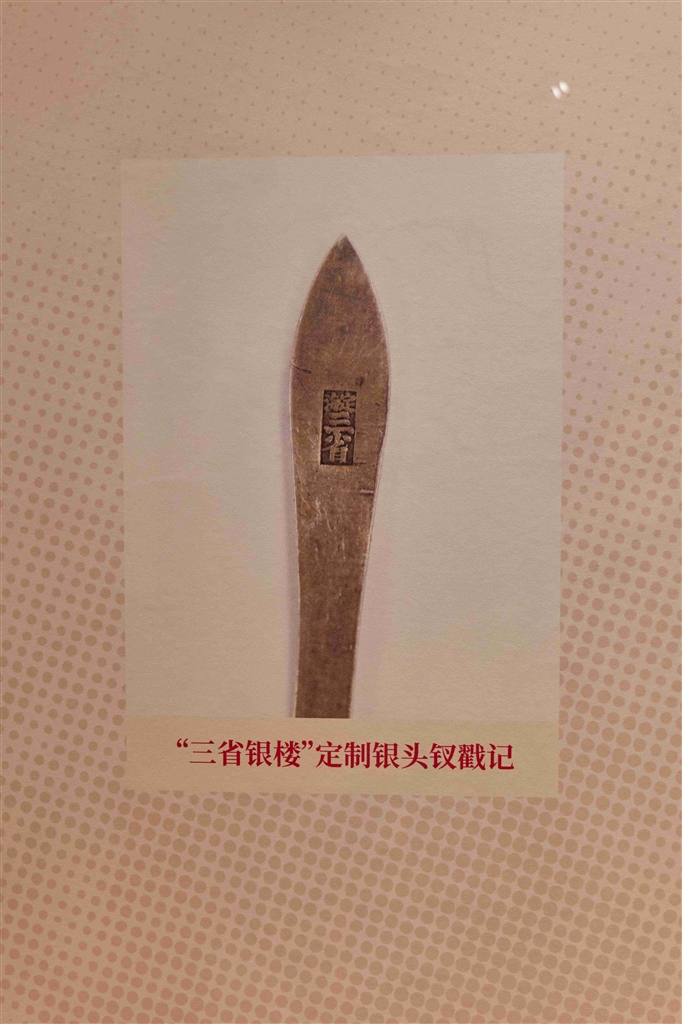

从老大昌漆号信封看徽商在舟的奋斗历程

一封斑驳的信封,依稀能看到“老大昌漆号”的落款字样,收件人则是用毛笔撰写的,是安徽徽州歙县歙南的一位老乡,信封上盖有定海的邮戳。

这个信封背后,是安徽商人在定海的创业故事。

近代舟山,不乏徽商的足迹。如,老大昌漆号、周恒昌茶漆号,都是在定海古城有名的徽商,都来自于徽州歙县。

歙县自古产生漆,主要原料就是从漆树树干割口分泌出的乳白色或黄色黏稠液体,经加工后成为可用的生漆。而定海道头,供应修造船用品,生漆也是渔需用品。

古徽州歙县昌溪有俗语“吴茶周漆”。《歙县志》记载,徽州出产生漆、桐油,产量虽不高,但在杭州、宁波、苏州、上海等地有一定的市场。

周恒昌茶漆号的初代老板周忠是起初在上海、宁波等地经营茶漆号。后携带妻子来到定海创业,在定海横街(即西大街)置业,开设周恒昌茶漆号,从此安定下来。

他们的漆是从歙县运来的制成品,而桐油则是半成品运到定海,周恒昌茶漆号再行熬制,熬成亮油出售。漆过的家具,要再涂一层亮油,就锃亮锃亮。

初到定海,为招徕生意,周忠是采用先试用后付款的方式。定海漆匠来店里进货,第一次购买油漆先不用付款,每人领到一本小折子赊账。等漆匠们使用完毕,第二次进货时,再付清第一次的货款。这种经营方式便于漆匠们的资金周转,因此得到漆匠们的积极响应,周恒昌茶漆号由此逐渐赢得市场,顾客盈门。

除了漆、桐油以外,周恒昌茶漆号还售卖黄山毛峰、祁门红茶等。这些货物的运送,则是依靠徽商的母亲河——新安江。昌溪古村地处新安江上游,货物运送可坐船到杭州、上海等地,并经浙东运河到宁波,最终到定海。

“一条小船,沿着蜿蜒的新安江,竟然可连接起徽州和定海的物流通道,歙县徽商的魅力,或许就在于这古老的‘江海联运’吧。”孙峰感慨道。

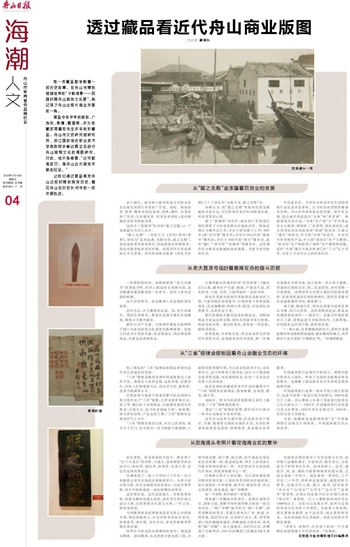

从“三省”银楼金银制品看舟山金融业生态的环境

做工精良的“三省”银楼金银制品折射出近代舟山金融业的发展。

“三省”银楼是晚清光绪年间镇海陈氏人家所开设。陈家先人初到定海,走街串巷、肩挑背扛,以给人打制银器为生。因为手艺好,服务好,受到当地顾客认可。

后陈家和当地两个商家在繁华的定海西大街合资开设了“三省”银楼,主营金银首饰买卖、加工等,辅以加工其他饰品,后逐渐发展到买卖黄金、白银为主,是当时定海最大的一家银楼。因为讲究信用、产品品质上乘,“三省”银楼在定海的名气十分大。

“三省”银楼在诚信方面,有自己的讲究。每天早上开门,首先挂出一块木框镜子玻璃牌,上面用铅粉明确写明,今日赤金收进多少元,卖出多少元。这个价格和上海同步,每日与上海金融交易所用电报、电话联络信息,有时一天甚至会有两三次的变动。

现在定海的收藏爱好者手中还珍藏着不少“三省”银楼的金银制品,例如银簪、金戒指、帽花、帽片等。

1950年,因为当时的老板陈锡九前往上海经商,“三省”银楼就此歇业。

透过“三省”银楼的故事,我们也可以找寻一些舟山金融业生态的环境。

近代舟山虽然交通不便,但也催生出了钱庄、当铺、银楼等完整的金融业生态,为居民和商贾提供资金周转、质押借贷、贵金属买卖等服务。

中国通商银行定海分行的设立,将现代银行体系引入海岛,带来了先进的金融理念和业务模式,也缓解了海岛渔村各行业的资金周转困难问题。

中国通商银行是第一家由中国人创立的银行,也是中国第一家发行纸币的银行。1897年成立于上海,舟山籍商人朱葆三等是该行的创办人与大股东之一。1922年,中国通商银行在沈家门设立办事处,1925年改为定海支行,1934年,在岱山设立兑换处。

目前,收藏家处还能找到加“定”中国通商银行定海支行领用券、中国通商银行岱山领用券。

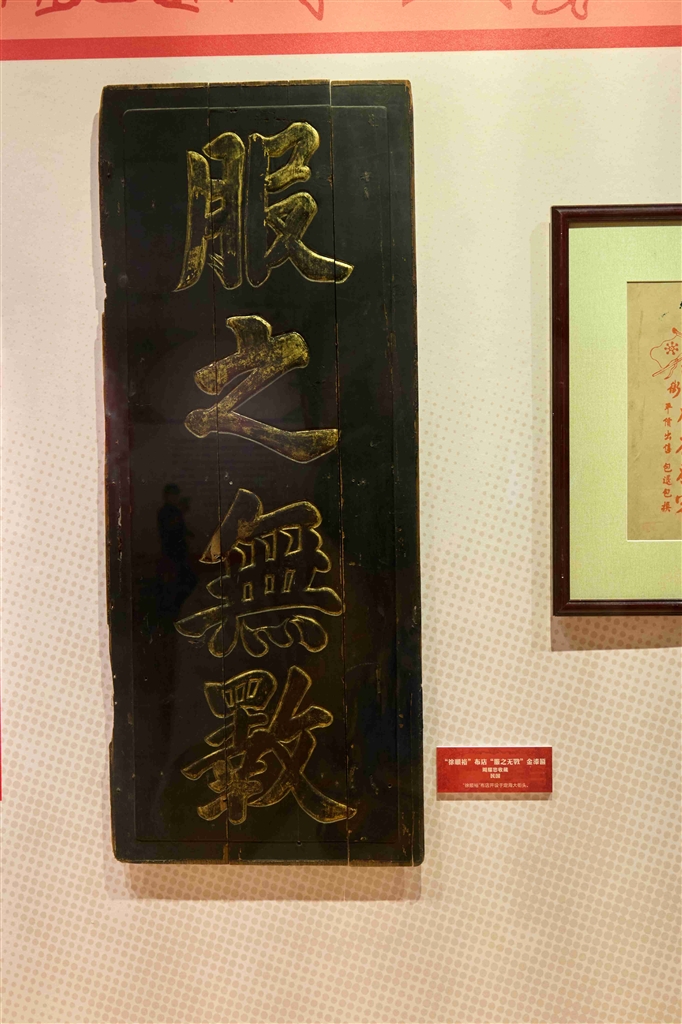

从定海道头老照片看定海商业区的繁华

此次展览,很多商家的介绍中,都出现了“位于大道头”的字样。大道头,是海船荟萃的水运中心,渔民多,海员多,旅客多,生意人多,是近代定海的商业区。

孙峰找到了一张上个世纪三十年代一位日本摄影记者在定海道头拍摄的照片,从照片的山型分辨,其为定海城北的双髻山。以此为参照物,照片中的街道是一条东西横向的街市。

这里要注意,近代定海道头,有两条商业街,即道头横街和道头直街,前者老百姓亦称之道头大街,后者则称为大道头大街,一字之差,很容易搞混。

当时横街和直街两条街是老百姓心中的闹市街,两边商铺林立,旧时有很多的知名老店,如锦泰祥、裕兴隆、宝大布店、老凤祥银楼等等都沿街而建。

而照片中的这段东西横向的街市,就是道头横街。道头横街,从东到西分别包括三段,分别叫福定路、福宁路、福兴路,其中最东边靠近东岳宫的那一段,就是福定路。照片上的场景大约就在原福定路这一带,其位置在今天的定海汽车南站,即旅游集散中心一带。

仔细辨认照片上的店铺,可以看出都是两层楼的沿街店面,上面有各色各样的店铺招牌,如台温饭店、中外面粉、源丰号、粮食杂货、昌记文明理发、南北果品、闽广洋糖等。

每一个招牌,背后都有一段故事。

例如闽广洋糖的店招背后,是鸦片战争以后,国势日衰,食糖市场终被洋糖占领的一段无奈历史。“闽广洋糖”最早称为“闽广台糖”,经营食糖的南货店,货源主要来自广东、福建、台湾等地。而近代以来,从南洋以及日、英、荷等地进口的洋糖越来越多,洋糖逐渐占领市场,故改称“闽广洋糖”。在宁波港区,1927年以后,洋糖进口大幅增多,1931年洋糖进口金额达228万两关银。

台温饭店则反映出了当时定海与台州、温州海上运输的繁忙。台温饭店,顾名思义,主要是为了招徕来自台州、温州的客人。近代,通航沪、甬、温、闽的大轮船频频靠泊道头港,让道头变成一片热土。据定海老一辈回忆,上个世纪二十年代,外埠来定海通商、通航的船只增多,定海开往上海、海门、温州、福州的有“舟山号”“台州号”“大华号”“达兴号”“益利号”客货轮,由穿山经定海开往台州海门的有“穿山号”客货轮。以上六艘船舶的吨位均在1500吨以上。由此可以发现台州、温州与定海的经济交往向来十分密切,台温客人来定海,或从事渔业捕捞、水产品经营,或从事各种贸易,也有转道赴舟山各地的,因此台温饭店亦颇有客源。

“老照片、老物件,历史留下的每一个元素都在叙述着属于年代的故事。”孙峰说。

本版图片由市博物馆及孙峰提供