- 放大

- 缩小

- 默认

尺素寸心书精神 文林雅韵见风骨

——金性尧致杨廷福信札中的学人品格

杨先烘 字数:

《 舟山日报 》( 2025年07月15日 第 04 版 )

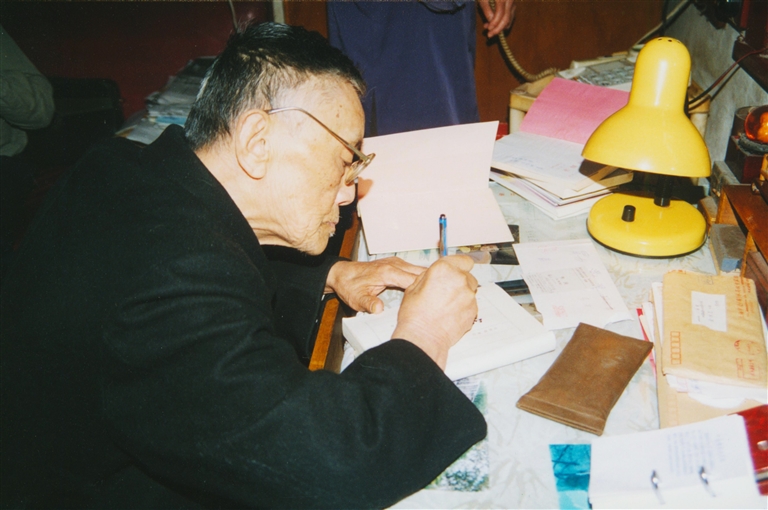

金性尧 资料图

□杨先烘

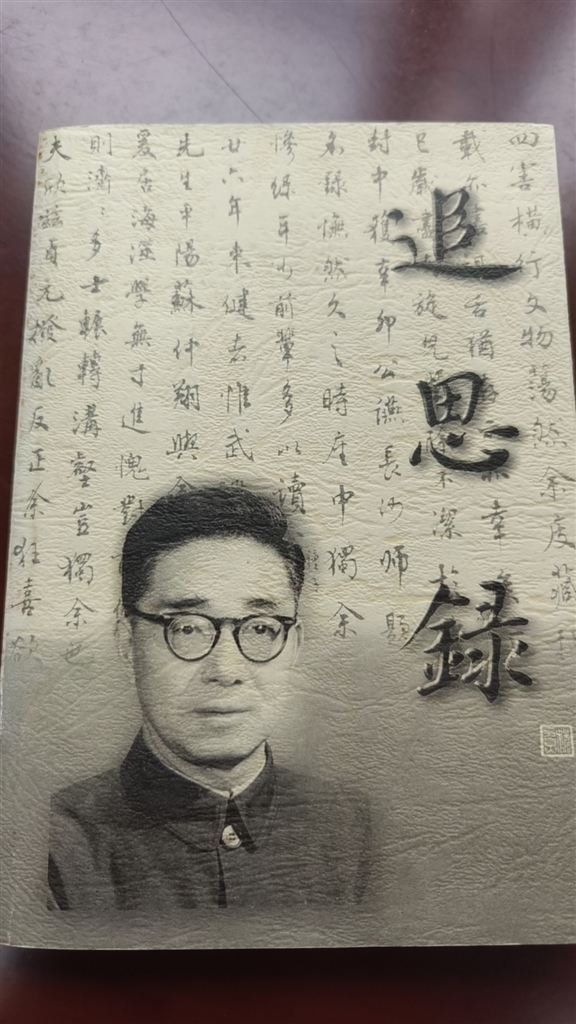

在参与鄞州陡亹杨氏家谱续修时,宗亲杨同甫先生赠我一部《追思录》,这是为纪念其父、著名学者杨廷福先生诞辰八十周年暨逝世二十周年而编纂的文集。翻阅《追思录》,不仅感受到编者深切的缅怀之情,更得以窥见众多师友门生对杨廷福先生的敬重与追思。其中,金性尧先生回复杨廷福的一通信札,犹如一颗温润的明珠,以其独特的文林雅韵与人格辉光,深深吸引了我。金性尧先生是舟山走出的文史大家,这份乡梓之缘,更增添了我探究此信的兴趣。

尺素传心 信札原文与背景钩沉

《追思录》收录的金性尧先生信札全文(据手迹影印件)如下:

“廷福兄:手教拜读,十分高兴,应该有这样一分(份)刊物。近年来板面孔的文章太多了,深信出版后必能一新面目。弟拟撰读钤山堂集(严嵩诗词文集),即是想写些坏人坏事。我要说的是,有些人诗文可以写得漂漂亮亮,行为却又是那样丑恶不堪。次则亦以分宜其人,以青词而结主知者,有那么一种本领,居然可受厚宠,终至权倾朝野。他如阮胡子(阮大铖)诗及曲,后妃史话(杨贵妃),宦官史话等都想读。也许近乎走偏锋,度子期(钟子期,指杨廷福,用高山流水典)必能许之。字数大约三四千字,文风仍用我过去的那一套。如何,便请惠教一二。

古代汉语尚未收到。书款当于书到后即汇奉。今后中华如有新刊,务祈代为而来,如即将出之东征传。十年浩劫,掠我万帙,然尚未忘情于摩挲,求书如求贤也。匆匆顺叩,

道安不宣。弟性尧上 九月一日。”

此信乃金先生对杨廷福先生来信的答复。括号内文字系笔者所加注语。遗憾的是,杨先生的来信已无从寻觅,具体内容和出信日期尚待考证。这封信中只有日期落款,没有年份。但可以认定是1979年写的,理由见下文。

笔者在探究过程中,发现一则网络信息,提及金性尧1979年9月1日日记中,载有与杨廷福通信一事,并附另一封回信片段:

“廷福兄如晤:承代《读书》索稿,愧不敢当。然范用先生倡思想解放之勇气,弟素所钦慕。近正作《读诗小札》数则,可择《涉江采芙蓉》一篇奉上,唯恐不合时风……若可用,烦兄转交编辑部。”

两相对照,可作合理推断:其一,《追思录》所收信札与日记提及之信并非同一封,金先生于1979年9月1日(或稍后)至少给杨先生写过两封信。其二,这两封信的核心事务,均与杨廷福代新创刊的《读书》杂志向金性尧约稿有关,时间点锁定在1979年。其三,金先生的书稿系托杨先生代转编辑部,而非直寄。这为理解《追思录》所收金致杨信札的背景提供了关键线索。

学林旧雨 金性尧与杨廷福的交往情谊

欲深入理解此信内涵,需先了解通信双方及其深厚情谊。

金性尧先生(1916~2007),浙江定海人,当代著名古典文学家、文史大家。1957年进入上海古典文学出版社(1958年改组为中华书局上海编辑所),曾任编辑室副主任。1978年,该所独立为上海古籍出版社,金先生作为骨干编辑,与钱伯城等学者一道,为该社迅速崛起为中国最重要的古籍出版机构之一贡献卓著。

杨廷福先生(1924~1984),浙江鄞县人,著名法律史学家、佛学研究者。历任上海教师进修学院、上海教育学院、华东师范大学、陕西师范大学教授,并任国务院古籍整理小组成员、中国唐史研究会常务理事等职。

两人渊源深厚,初识于上世纪五十年代初的上海学术圈,同有研究古典文学与史学的嗜好。金先生长杨廷福八岁,对这位“才气纵横而性情耿介”的后起之秀颇为器重,常引荐其参加相关史学交流活动。七十年代初,根据国务院出版口的安排,杨廷福在上海华东师大负责《新唐书》与《新五代史》的点校工作;七十年代后期,他再次借调至京,在季羡林主持下负责《大唐西域记》校释等工作。此间,两人因工作联系更为密切。

据杨廷福之子杨同甫回忆,其父与金性尧皆为上海古籍出版社总编钱伯城先生的挚友,1982年同任上海市古籍出版规划小组顾问。2004年《追思录》成书后,杨同甫曾托人转赠金先生。金先生之女金文男女士亦证实两家交好:“杨廷福先生来过我们家里,现在家里还存有他的书札。”其中一封杨先生信札写道:“性尧吾兄惠鉴:前月返沪,休沐有扰,郇厨良晤甚欢……”共同的学术志趣与长期的联系交往,铸就了两人莫逆于心,相知相重的深情厚谊。这份情谊,正是《追思录》所收信札的情感底色。

破冰之声 《读书》情怀与时代回响

理解此信的时代语境至关重要。1978年党的十一届三中全会后,中国步入改革开放新时期,文化界亟待冲破教条主义桎梏。在此背景下,1979年4月,由三联书店创办的《读书》杂志应运而生。其倡导“开放、理性的阅读与思考”,迅速成为思想解放与学术复兴的重要阵地。

初创的《读书》人手紧张,常委托知名学者代为约稿。精通文史、人脉广泛的杨廷福,被列为“特约组稿学者”之一。1979年7月,《读书》策划“重读经典”专栏,亟需兼具乾嘉朴学功力与雅俗共赏文风的学者撰稿。深耕古典文学与历史考据、文风独树一帜的金性尧,无疑是上佳人选。杂志社遂决定聘其为“特约撰稿学者”,并将联络重任托付杨廷福。杨先生“受人之托,忠人之事”,立即致信金性尧,详述《读书》创刊宗旨,传达“特约”决定,力邀老友执笔破冰。

金性尧先生对时代脉搏有着敏锐感知。《读书》的邀约正中其怀。收信后,他旋即回复(即《追思录》所收信札),旗帜鲜明地表达了对新刊的支持与期许:“应该有这样一份刊物。近年来板面孔的文章太多了,深信出版后必能一新面目。”寥寥数语,饱含对文化新生的热切期盼,亦直指特殊年代遗风下僵化文风的痼疾。随后,他坦陈自己的写作计划与选题偏好,并恳请杨先生“惠教一二”。这封回信,是两位学人对时代召唤的共同回应,更是一位文史大家在文化解冻之初发出的清越之声。

方寸见山 信札中的人格辉光

这封仅270余字的手书,写于1979年9月1日。展开泛黄的稿纸,字里行间承载的不仅是事务性回复,更是一位学者在时代转折点上的精神肖像,其人格魅力灿然生辉:

1.笔挟风雷的批判锋芒:金先生直言不讳批评“板面孔的文章”,其批判勇气源于对文化命脉的深切关怀。更显风骨的是其选题立意:“拟撰读钤山堂集(后见诸1980年6月《学林漫录初集》),即是想写些坏人坏事。”他聚焦明代巨奸严嵩,剖析其以华丽青词邀宠、“权倾朝野”的轨迹,旨在揭示“有些人诗文可以写得漂漂亮亮,行为却又是那样丑恶不堪”的历史悖论。计划中的“宦官史话”“后妃史话”等,亦是对传统史学遮蔽之幽暗角落的探索,展现出不避忌讳、直面真实的学术胆魄。这份以笔为刃的批判精神,正是学者守护道义的浩然正气。

2.孤峰自恃的学术定力:“文风仍用我过去的那一套”,语气淡然却重若千钧。经历“十年浩劫,掠我万帙”的切肤之痛后,许多学人犹疑彷徨,金先生却明确宣示对自身学术风格的坚守。其文章以严谨考辨为根基,深得乾嘉朴学精髓,又能化艰深为雅致,真正做到“雅俗共赏”。这种自信延伸至选题:“也许近乎走偏锋,度子期必能许之。”他清醒意识到“阮胡子诗及曲”等话题的边缘性,却毫不退缩,源于对自身功力的笃定,更源于“度子期必能许之”的相知与独立不迁的品格。在文化解冻初期,这份定力与自信,恰似浊浪中的磐石。

3.书魂永契的生命热望: 信中对购书事务的殷殷嘱托,流露其炽热的书卷情怀。“书款当于书到后即汇奉”,透着郑重与诚信;“务祈代为而来”,恳切之情溢于言表。最动人心魄的是那句肺腑之言:“十年浩劫,掠我万帙,然尚未忘情于摩挲,求书如求贤也。”“万帙”被掠是时代加诸学人的创痛,而“尚未忘情于摩挲”七字,道尽劫后余生者对知识载体刻骨铭心的眷恋。将“求书”喻为“求贤”,赋予典籍以贤者高度,揭示了书籍作为精神知己与导师的神圣地位。这份在废墟中不灭的热望,正是其度过寒冬、重燃薪火的精神内核。

4.君子之交的坦荡襟怀: 此信虽涉公务,却处处流淌着老友间的真挚情谊与高度信任。金先生坦诚写作计划,自嘲选题“近乎走偏锋”,随即以“度子期必能许之”收束,将杨廷福视为学术知音。托付购书一节,更是日常信任的见证。在信息闭塞、物质匮乏的年代,嘱托远方友人代购书籍,并言明“书到即汇”的诚信,体现了君子之交的坦荡。杨同甫与金文男的回忆,以及杨先生信中“休沐有扰,郇厨良晤甚欢”的温馨记述,皆印证了这份基于共同志趣与人格魅力的深厚情谊。

薪火相传 信札之外的耕耘与回响

金性尧先生信守承诺,不负所托。此后,他成为《读书》杂志的核心撰稿人,相继发表了《〈涉江采芙蓉〉解题》《读〈柳如是别传〉》《“诗可以怨”吗?》《读〈万历十五年〉》《谈“隔”与“不隔”》《读〈管锥编〉》《“诗无达诂”说》《关于〈论语〉的对话》等一系列影响深远的文章,其深厚的学养与独特的文风,极大地丰富了杂志的内涵,提升了《读书》的学术品质。

杨廷福先生亦在《读书》上发表了《〈唐律疏议〉制作年代考》《读〈唐律疏议〉札记》等多篇力作(1980~1983年)。同时,他作为活跃的“学术联络人”,凭借其广泛人脉,成功为杂志引荐了包括金性尧、唐长孺在内的十余位重量级学者,有效拓展了初创时期的稿源,显著增强了《读书》的学术影响力与社会声望。两位先生以其学术专长与人格魅力,在《读书》这片新垦的园地上辛勤耕耘,为其日后的声名鹊起奠定了坚实基础。

金性尧先生这封写于46年前的简短回信,早已超越了一次寻常的约稿答复。它是时代洪流中一个沉静而深邃的精神坐标。尺素之间,我们看到了转型期知识分子以批判锋芒捍卫道义的担当(笔挟风雷),以学术定力守护文脉的自觉(孤峰自峙),以及对书籍文化刻骨铭心的挚爱(书魂永契)。而信中对杨廷福先生那份“度子期必能许之”的信任与托付(君子之交),则如一抹温润的暖色,照亮了学人间以道义学问相砥砺的高洁境界。

这份遗珍,是一代学人于文化废墟上重燃薪火的宣言,是风骨、才情与赤诚在方格稿纸上的永恒镌刻。金性尧先生以纸墨为舟,承载着中华学人“为往圣继绝学”的沉静使命,在历史长河中留下了一个温润而坚韧的背影。

当我们的目光拂过这些褪色的字迹,仿佛仍能触摸到那份穿透岁月、守护文明星火的滚烫心灵。这封书札及其背后的故事与精神,犹如一束澄澈之光,不仅照亮我们对前辈学人的认知之路,更指引我们在敬仰中汲取智慧与力量,传承这份弥足珍贵的文化精神遗产。