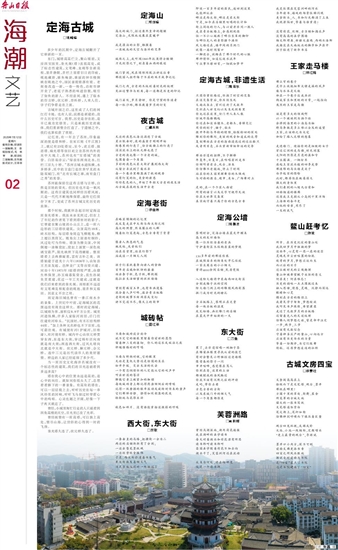

定海古城

字数

《 舟山日报 》( 2025年07月12日 第 02 版 )

记者 张磊 摄

□姚崎锋

多少年的沉默中,定海古城翻开了它崭新的一页。

东门,城墙高高伫立,鳌山墩前,文房四宝园里,奎光阁(塔)直抵高处,成了标志性建筑,文笔峰、龙砚等全新亮相,墨井静默,井栏上留着旧日的印痕,砚池藏碧,锦鱼畅游,雄丽的钟书楼倒映在砚池之中,园区景致错落有致。老街巷改造一新,一巷一特色,沿街市肆开业了,老底子熟悉的味道弥散,吸引了如鱼的游人。不经意间,遇上了临水的仿古桥,状元桥、登科桥,人来人往,学子们争着走在上面。

古城开园之后,这里成了人们的网红打卡地。也有人说,说都是新建的,没什么历史可言。我想,历史是存在的,是早已载在史册里,只是承载历史的载体,我们重新整合打造了。于遗憾之中,我们也算收获了欣慰。

记忆里,有一年去了苏州,印象最深的便是塔和桥。在宋石刻《平江图》上,就记有23处塔址,至今,虎丘塔、报恩塔、瑞光塔等依旧屹立在苏州内外的吴中大地上,苏州也有“宝塔城”的美誉。白居易诗云:“绿浪东西南北水,红栏三百九十桥。”苏州古城水道纵横,水多桥多,其中的古盘门是世界罕见的水陆双城门,有“北有长城之雄,南有盘门之秀”的美誉。

苏州能保留住这些古塔与古桥,自然是百姓的荣光。但历史也不是一帆风顺的。这些古建筑也同样经历着风雨,只是一代代不断地维保着,最终它们留存下来了,变成了苏州古城文化历史的血脉。

那个时候,我就怀念起旧时定海这座奎光塔来。我虽未亲见到过,但在上了年纪的作者笔下看到塔初时的影子。它曾建在鳌山墩的小山丘上,是一座六边形的三层塔状建筑,尖顶高约10米,砖木结构,每层塔身周边飞檐翘角,檐上覆以黑筒瓦,翘角尖上原悬有铜铃,风过处叮当作响。塔顶为攒尖顶,中间倒覆一涂釉瓷缸,瓷缸上面置一深色琉璃宝葫芦,阳光映照下亮得耀眼。整座塔看上去典雅凝重,富有古朴之美。该塔始建于道光十六年(1836年),由知县王丕显发起,邑绅金广文等出资兴建。同治十年(1871年)原塔坍毁严重,由廪生林保贤、孙玉瑞募集资金,监生孙斌负责重建,花近一年工夫建成,这就是我们后来看到的奎光阁。而相距不远还有文笔峰及相配套的砚池、墨井和文稿田。其意义不言之明。

而定海旧城也曾有一番江南水乡的景象。上世纪中叶前,定海城区的范围远没有现在这样大。那时的定海城,以城墙为界,面积仅0.8平方公里。城里河道纵横,许多人家临河而居,后门往往建有河埠头。“民国时,有木石结构桥44座。”加上各种无名桥也不下百座,也可蔚壮观。有城便有河(护城河,旧称濠),有河便有桥。城内中心由状元桥贯穿东西,东连东大街,穿过棉布店向南就是南大街;西连西大街,过风火墙向北就是中大街。状元桥、解元桥、会元桥,连中三元是历代读书人的美好愿望。桥边的人家已经延续了多少代。

当一座历史文化海洋名城没有一个标志性的建筑,我们的目光还能看到多远多高?

塔在我心中的位置永远是高的,是心中的向往。就如同你低头久了,总想看看脚下的一番景象,有高耸的塔在,可以一层层爬上去,听听历史在每一串风铃里的回响,听听飞鸟掠过时带着心中的鸣唱。心灵也随之开阔,好像一下子离天就近了。

曾经,小城里匆忙行走的人只能看到四角高楼的天空,目光里已没了光彩。

曾经渴望有一座高塔,可以独上高处,望尽山海,让世俗的心得到一时的飞扬。

奎光塔久违了,状元桥久违了。