- 放大

- 缩小

- 默认

东海巨擘——花鸟山灯塔

周苗 字数:

《 舟山日报 》( 2025年06月09日 第 02 版 )

□周苗

灯塔档案

地理位置:

北纬30°51′40″

东经122°40′24″

塔高:17米

灯高:89米

灯质:闪白15秒

射程:24海里

位于长江口外、舟山市嵊泗县境内的花鸟岛上。始建于1870年,1910年重修。灯塔主灯牛眼透镜直径达1.84米,塔身为黑白两色。该灯塔是集视觉航标、音响航标、无线电航标、船舶自动识别系统(AIS)基站于一体的大型灯塔,是一座综合型助航设施,有“远东第一灯塔”之称。是我国东南沿海、东南亚地区及经由东海进入长江口的重要标志。也是我国东南沿海大中型船舶航线上的重要标志之一。

1997年10月被国际航标协会(IALA)列为世界历史灯塔;2001年6月被国务院列为第五批全国重点文物保护单位。2002年5月该灯塔被国家邮政局列入《中国历史文物灯塔》特种邮票发行。

作为长江口最先一批建造的灯塔,按照赫德的构想,在大戢山灯塔顺利开工后,总营造司韩德善开始着手花鸟山灯塔的建造。

一

此时的上海,海运航线不断增辟,不仅沿海各通商口岸都有连接上海的航线,而且还开通了远达欧洲、北美及澳洲的路线,伦敦、马赛、汉堡、旧金山等著名城市通过一条条蓝色航路,与上海血脉相通。

短短数十年,上海航运能力大幅提升,取代广州成为中国最大的贸易枢纽港。

随着贸易中心的转移,地处上海吴淞外海的嵊泗列岛那一方冷寂了千百年的海域开始变得热闹繁忙。满载货物的火轮,承载着洋商们的欲望和梦想,驶向海天深处。一声声响亮的汽笛回旋在波涛之上,可以想见成百艘次的船舶经此扬帆远航的景象。这是一条通往财富的黄金水道。

花鸟山,亦称花脑山,是嵊泗列岛最北侧的一座小岛,岛形似展翅的大鸟,头东尾西,紧紧扼守在国际航运孔道之上,为中外船舶进出上海的第一道门户,同时也是通往日本、美国等地远洋航线的途经要冲。航海到此的英国人,因岛上山形似马鞍,称其为“马鞍岛”或“北马鞍岛”(North Saddle Island)。

船行海上,形势瞬息万变。花鸟山周围海况凶险,海面下礁石密布,激流涌动,稍有不慎,便有触礁之虞。当时的上海各报章中,时常有船只在此遇险失事的报道。于是,为保障过往船只安全,一些富有远见的人士开始呼吁在花鸟山建立导航设备,以策安全。

早在1850年6月17日,美国《旧金山先驱报》(SanFranciscoHerald)所载的一篇报道就已提出,“航路上有件事亟待解决,以确保安全:应当在荒岛(barren即海礁,又称童岛)或西北马鞍岛建造一座灯塔,作为扬子江的导航标。无疑英国政府将承担部分建造费用,而如果没有政府支援,为确保航线能建成,上海的美国英国和中国商人将捐款修建。”

十多年后,待赫德入主海关担任总税务司时,在其治下,一系列重大工程付诸实施,长江口灯塔成为首批筹建项目之一。1867年1月31日,赫德向清廷总理衙门提交了《沿海灯标之节略》,全面阐述了海关在中国沿海建设助航工程的构想。论及上海时,他表示“现即将于牛皮礁(AriadneRock)或马鞍岛建一灯塔,大戢山上亦将建一座置于标桩上之灯标,另一座建于吴淞”。

英国驻沪领事麦华陀在《1868年度上海贸易报告》也提及,“目前已有几项工程在加紧考虑之中,这些工程中比较重要的有如:……以及马鞍(花鸟山)或荒芜岛(海礁)和阿美士德(鸡骨礁)礁石上的灯塔等。”

在长江口的首座灯塔——大戢山灯塔即将建成之际,关于第二座灯塔的选址问题,却一直悬而未决。尽管选址花鸟山的呼声很高,但总营造司韩德善在进行现场勘察后,提出了自己的看法。

二

1869年6月初,韩德善乘坐海关“瓜星”号(k’ua-Hsing)巡船,视察正在建设中的大戢山灯塔,并考察了花鸟山、鸡骨礁等岛屿,然后于6月18日向总税务司赫德提交报告。韩德善明确地表达了自己的担忧——尽管花鸟山高200多米,乍一看很适合建造灯塔,但他抵达的那天,浓雾弥漫,掩盖了整个山顶。

韩德善表示,在晴朗的天气里,这个高度的光线能照射到很远的地方。他担心在一年中的几个月里,浓雾会阻碍灯光的投射,他的想法,得到了几位熟悉花鸟山的船长的证实。

在花鸟山上,韩德善踏勘了几处海拔较低的地点,但找不到完全合适的地方,其中比较理想的一处是岛的西北角,可以建设一座灯光高度在76米—120米的灯塔。但遗憾的是,由于受山脊遮挡,灯光只能照射大约237度范围的海面,其余的123度没有光线。这将给船只带来安全隐患。

但花鸟山也有它的优势——如果决定在此建灯塔,工程可以立即进行。花鸟山海域拥有良好的锚地和避风处,建筑材料运输不存在太大困难,一切顺利的话,大约第二年即可完成。而且岛上土壤肥沃,守塔人可以开辟菜园种植蔬菜,甚至可以养殖猪羊和家禽,用来改善伙食。这对长期坚守海岛、物质匮乏的守塔人来说,不啻于福音。

综合各方面因素,韩德善提出了另一套方案,即选择花鸟山东偏南约40多公里海域上的一组礁石——荒岛(barren),即海礁。

在韩德善提交给赫德的报告中,附有两幅长江口灯塔布局设计图。按照惯例,其中的一号图可视作韩德善设想的首选方案——在海礁建设一座可耐海水腐蚀的铸铁灯塔,架设一级旋转灯,辽阔海域都将被照亮,甚至能覆盖到花鸟山海域。

从后续情况来看,韩德善推荐的方案遭到否决,得到执行的是第二套方案,即选择花鸟山建造灯塔。

尽管内心难免有些失落,但韩德善还是秉持着最起码的职业操守。有资料表明,韩德善亲自操刀设计了花鸟山灯塔,并在建塔工程启动后整整两个月的时间里,驻守在这座东海小岛,现场监督工程的进行。

三

花鸟山顶峰高两百多米,由于担心会遭浓雾遮蔽,韩德善并未选择此处作为塔基,而是将目光瞄准了一处约70米高的山岬。在花鸟岛北部一个狭长的山脊上,经过砍伐和挖掘,整理出一块足够建造灯塔以及附属房屋的场地。

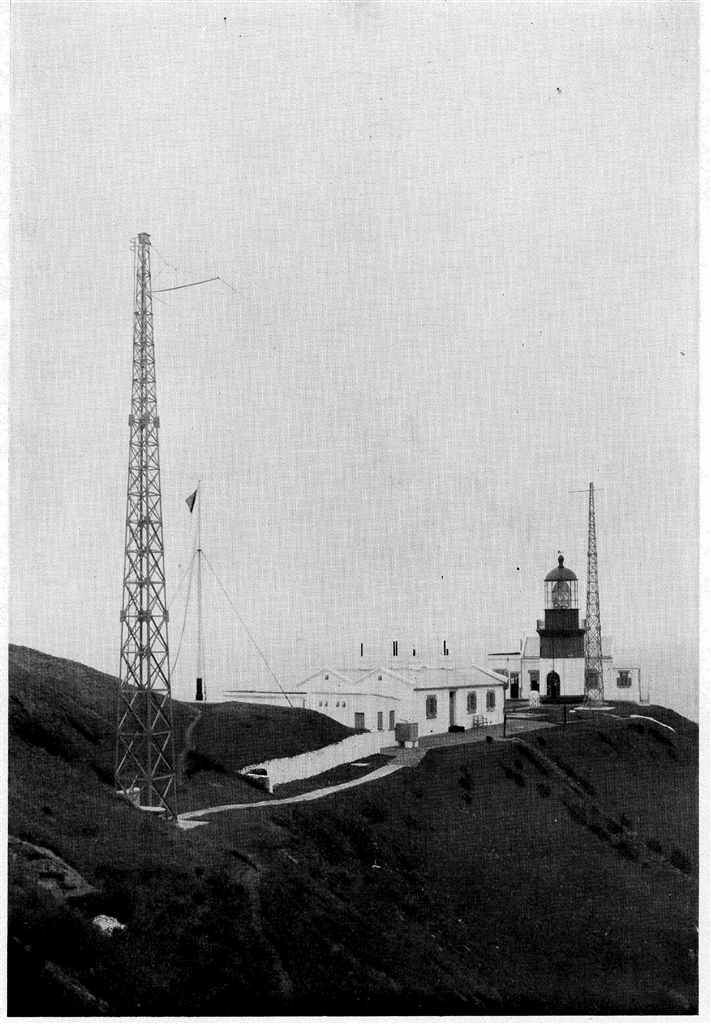

在远离大陆的海岛上修建灯塔显然不是简单的事情,其中所需的财力、物力和人力之巨,绝非局外人所能想象。从若干年后拍摄的一张照片来看,花鸟山下礁石丛中修建了一座简易码头,一条曲折山路延伸到灯塔。建造灯塔的物资,需要靠人力从山下一步步运送上来,70多米高的陡峭山崖,难度可想而知。

庞大的圆柱形塔身由砖砌筑,一寸寸朝天生长,最终长成16.5米高的巨人,并被涂饰成上黑下白的造型,孤零零地矗立在碧海青天下,异常地清晰醒目。

在灯塔周边,几栋房屋也同时兴建,包括守塔人房间、储藏室和餐厅。这些房屋也是用砖砌成,有花岗岩的窗台、门楣和台阶,细节处无不显示出精致和考究。

韩德善对花鸟山灯塔倾注了极高的热情,从他在建材的选用上可见一斑——台基选用了宁波和苏州出产的优质石材,且不论其他,仅将石料一路辗转运输至岛上,所产生的费用已是一笔巨款。

事实确实如此,花鸟山灯塔造价昂贵——据后来的总营造司哈德定在1901年的一次会议中透露,花鸟山灯塔仅灯头和灯室造价已达3148英镑,其中还不包括塔身及其他附属设施的费用。

在韩德善的亲自监督下,再加上用料考究,建成后的花鸟山灯塔坚固异常,尽管遭受长年风雨侵袭,但至1910年才首次大修,此时距建成已过去整整四十年了。

不知是巧合,还是有意为之。在1870年的11月1日,花鸟山灯塔正式点燃——而上一年的同月同日,大戢山灯塔建成并投入使用,两座原本就渊源极深的灯塔,被赋予了更为紧密的联系。

四

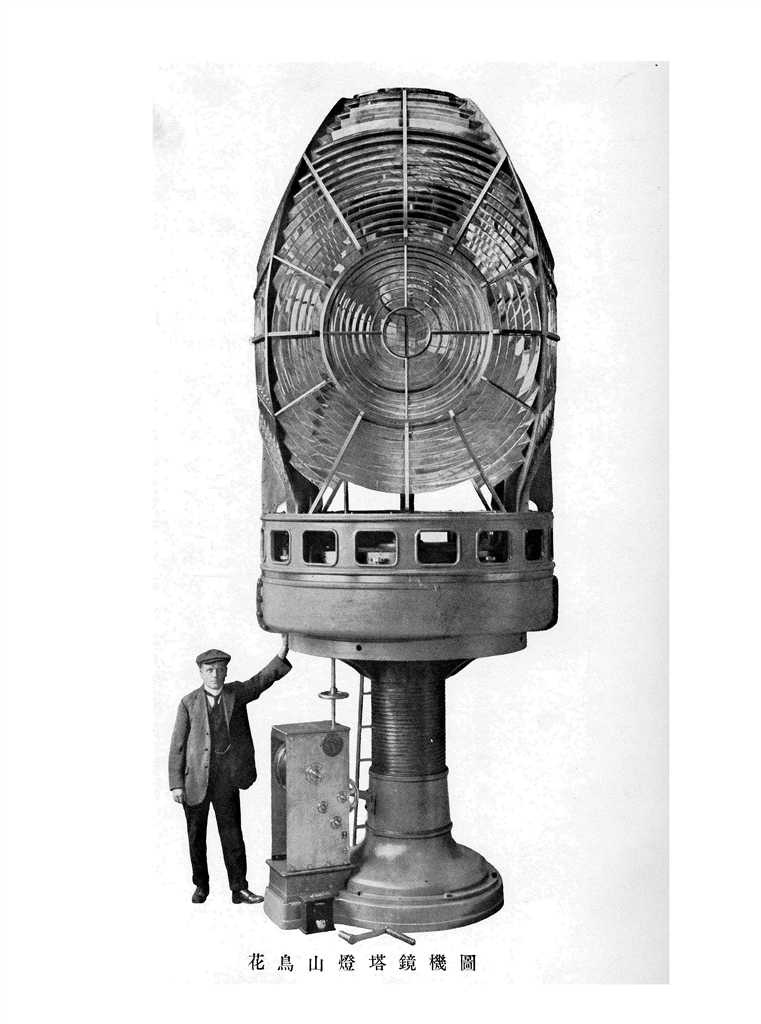

落成之初,花鸟山灯塔便天赋异禀,19世纪末世界上最先进的航标科技在此集中展现。内置头等旋转镜机,核心部位是由392片不同玻璃组成的牛眼透镜,安装在铜框架中,重约3吨。这些重量置放在一组小钢摩擦辊上,用手指轻轻一推,整座镜机便旋转自如。

驱动镜机旋转的动力来自底座的发条装置,上足一次发条,即能运行5小时之久。镜机每一分钟旋转一周,38000枝烛力,透过直径1.84米牛眼透镜,将其强光投射海上,达24海里之远。

当来自远洋的船舶穿行无边无际的海面,四周黑暗笼罩,倏然,一束光柱穿透而来,茫茫海路因此有了方向,人们知道,中国到了。从此,进出长江口的航船有了安全的保障。

在浓雾笼罩的天气,灯塔之光变得黯淡,花鸟山灯塔配备的两门雾炮开始发挥作用。当地人形容为老黄牛叫的“哞汪——哞汪”声响彻海天,为航船引导,避免触礁。

花鸟山灯塔与先后建立的大戢山灯塔、佘山灯塔,正好组成一个半环形,保障东、南、北三个方向的船只安全进出上海港,功效卓著。班思德在《中国沿海灯塔志》中,对此有恰当的评价,“该灯适居航路分野交叉之地,北往船只固得恃以测定航行正路,以避鸡骨礁之险;即驶入扬子江口之船舶,亦可藉以照耀于后焉。”

自建成起,海关高层便对花鸟山灯塔给予足够的重视,但凡有最新的航海技术诞生,总会第一时间应用于花鸟山。

1910年,一种称作“海底电钟”的技术在花鸟山进行试验。将电钟设置在岛旁的海底,用电线驱动发出信号,可在雾天起到导航作用。只要配有无线电收音机的船只,都可以接收到花鸟山发出的信号,试验效果令人满意。后因该项技术实际作用有限,最终在1913年予以撤销。

十余年后,花鸟山灯塔旁耸立起两座高20多米的铁塔,从山下仰望,仿佛直入云霄。这是由海关引进设备,在花鸟山灯塔设立的中国第一座无线电指向标,俗称无线电桩。

该电桩可发射波长1000米的信号,天气晴朗时,每半个小时发放4次,昼夜不停。遇到天气阴暗或浓雾时,频次则改为每3分钟1次,一直不停,直至天晴为止。一百海里范围内的船只,只要配有无线电都接收到信号,并借此测定方位,即使天气状况不佳,也能确保航行安全。中外航海界人士无不交相称赞。

配备头等灯器、无线电桩以及雾炮的花鸟山灯塔,集视觉、音响、无线电三种导航方法为一体,一跃成为海关所辖灯塔之中,规模最大、设备最全者。在此后的近百年里,雷达、GPS等更先进的导航技术相继应用于花鸟山灯塔,给海上往来的中外船舶提供了巨大便利的同时,也让自己“远东第一灯塔”的称号响彻寰宇。