- 放大

- 缩小

- 默认

岱山环保:绘就生态画卷 谱写绿色华章

吴磊 字数:

《 舟山日报 》( 2025年06月05日 第 04 版 )

□通讯员 吴磊

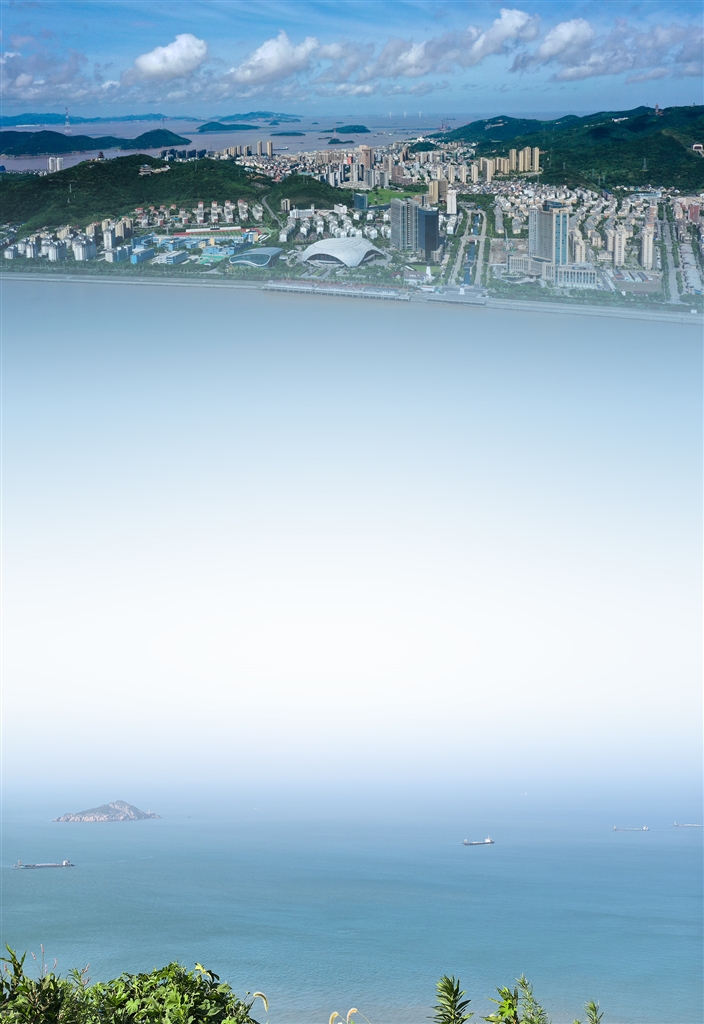

碧海蓝天相辉映,青山绿水共为邻。在东海之滨,岱山县这颗璀璨明珠正焕发出夺目的生态华彩。

近年来,岱山县锚定“绿色发展看岱山”战略目标,以生态画笔描绘高质量发展新图景,交出了一份令人瞩目的绿色答卷:六度荣膺“五水共治”大禹鼎殊荣,市控以上断面水质优良率持续保持100%,集中式饮用水水源地水质达标率连年满分……这一组组跃动的生态数据,镌刻着岱山生态文明建设的坚实足迹。

从壮士断腕的产业绿色转型,到精耕细作的生态修复工程;从科技赋能的智慧环保监管,到全民参与的生态文明实践。在这片充满希望的海岛热土上,生态优势正转化为发展胜势,绿色福祉润泽千家万户。

构建绿色发展新格局

生态经济协同共进

过去一年,岱山县以重点行业整治为抓手,全面推进产业转型升级取得显著成效。全县制定实施了重点行业整治提升专项方案,高质量完成26家重点企业的环境治理评估工作。在修造船、烧结砖、建材石料、废塑料加工等重点行业,岱山开展专项整治行动,取得突破性进展。

在优化营商环境方面,岱山县建立“一企一策”帮扶机制,深入开展“大走访、大调研、大服务、大解题”专项活动,通过送政策、送服务,指导企业系统学习环保法律法规,累计帮扶17家环保信用红、黄码企业完成信用修复,助力企业绿色转型。同时,该县还积极推进低碳试点建设,成功打造1个低零碳乡镇和2个低零碳村示范点,及时总结推广试点经验。岱山经济开发区减污降碳试点方案顺利通过省级评审,为全县经济绿色低碳高质量发展树立了新标杆。

环境治理催生产业蝶变,生态资源正加速转化为发展动能。

在岱山县秀山乡,一场由环境治理引领的产业升级正在生动上演。40公倾撂荒地经过系统整治后华丽转身,成为现代化果蔬种植示范基地。通过土地流转,不仅实现了租金收益翻番,更通过引进4个优质柑橘品种和3个葡萄品种,采用现代农业技术,效益较传统作物提升数倍。基地建成后,将优先吸纳当地村民就业,未来还将打造成为融合科研示范、品牌展销、生态观光、农事体验于一体的智慧农业综合体,实现产业链价值倍增。

毗邻该基地的“东篱守拙”休闲农庄,是生态价值转化的又一典范。农庄投资300余万元将11间危旧老屋和废弃养猪场精心改造,蜕变为兼具住宿、餐饮、团建等功能于一体的农旅融合项目,每年为村集体带来11万元的稳定收益。

如今的岱山,湿地鸥鹭翩跹,海湾鱼虾丰美,生态红利持续释放。从环境治理到产业升级,从资源盘活到价值变现,一条绿水青山向金山银山的转化通道正在这里畅通无阻,绘就了生态与经济协同发展的崭新图景。

深化污染防治攻坚 环境质量持续提升

近日,在2024年度浙江省“五水共治”优秀市县评选中,岱山县第六次捧回“大禹鼎”,并第三次荣获“银鼎”,水环境治理持续领跑全市。

据了解,2024年岱山县以系统化思维推进水环境综合治理,累计投入专项资金达6.62亿元,重点围绕城镇污水处理提质增效、水环境质量提升、水防工程体系完善、海上环卫机制深化等四大领域,高质量推进26个重点项目建设,构建起全方位、立体化的水环境治理新格局。

同时,通过建立高标准涉水问题排查机制,全年开展专项排查36次,下发整改单11个,实现问题销号管理。

在治水模式方面,该县投资350万元实施河道水环境综合提升工程,通过水系连通、岸坡整治、生态修复等系统性举措,打造出“水清岸绿、河畅景美”的生态水系。同时,投入1500万元大力推进“污水零直排区”建设,新建污水管网12.7公里,使衢山、岱西两镇的污水收集处理能力得到显著提升。

近年来,岱山县大气污染防治工作取得显著成效,科技助力环境质量持续提升。2024年,该县制定并落实《岱山县空气质量改善攻坚行动责任清单》,全面完成各项治理任务:全县17家修造船企业实现移动式废气处理和焊接烟尘处理设备全覆盖;提前完成4台2吨及以下生物质锅炉淘汰任务;超额完成非道路移动机械淘汰任务;全面完成100辆国四及以下柴油货车淘汰目标;广厦集团和上海石油天然气有限公司石油储运分公司油气回收设施已建成并投入运行。

在固体废物管理方面,该县持续推进精细化治理:扩大收运体系覆盖面,累计签约小微企业180家;实现危险废物动态清零,全年无害化处置危险废物约34万吨、一般固废约150万吨;创建10个“无废细胞”单元,为打造“无废城市”奠定了坚实基础。

筑牢生态安全屏障 生物多样性保护成效显著

近年来,岱山开展了全县生物资源多样性调查,全面系统地梳理了当地丰富的动植物资源。

调查显示,该县陆生高等植物达938种,其中包括17种珍稀濒危植物及国家重点保护野生植物等。此外,当地药用植物资源丰富,共有125种被收录于《中国药典》(2020版),具有重要的生态和经济价值。

在野生动物方面,记录到两栖动物12种,其中国家重点保护野生动物2种,包括义乌小鲵和虎纹蛙;鸟类146种,其中国家一级保护鸟类黑脸琵鹭、黄嘴白鹭以及25种国家二级保护鸟类在此栖息;哺乳动物共发现9种,其中国家二级保护动物獐的现身,进一步证明了岱山县良好的生态环境。

岱山水域生态同样生机勃勃,调查共记录水生生物419种,包括鱼类39种、浮游植物130种、浮游动物139种、周丛藻类131种以及底栖动物71种。丰富的浮游生物和底栖动物种群,为鱼类和其他水生生物提供了良好的生存环境,也反映出岱山水体的健康状态。

此次调查不仅全面摸清了该县生物资源家底,也为后续生态保护政策的制定提供了科学依据。据介绍,近年来,岱山多措并举扎实推进生态文明建设,以科技为引领,构建起全方位、立体化的生态保护体系。

在生态保护方面,岱山构建了“三位一体”的工作体系:顶层设计上,高标准编制《海上花园城建设“绿色发展看岱山”方案》;科研支撑上,持续开展生物多样性本底调查;公众参与上,邀请专家开展“保护生物多样性·共建美丽岱山”主题科普进校园、进社区活动,并举办生物多样性摄影展,让生态理念深入人心。

在环境治理方面,岱山县实施了“点线面”结合的生态修复工程:点上,全面完成入河排污口规范化整治;线上,投资350万元重点打造岱西镇3条生态示范河道,目前均已通过验收;面上,正在实施高亭镇、东沙镇污水零直排区提质增效工程,让群众共享生态红利。

最具特色的是,积极构建智能监测体系:在近海区域科学布设物联网智能浮标,实现水质参数的实时动态监测;高空瞭望系统已建成并联网投用,实现了对道路扬尘、秸秆焚烧等实时监测监控;同时运用无人机巡航技术,构建起高效精准的“空中监察哨”,形成立体化环境监测体系。

创新治理体系 共建共享生态成果

在舟山群岛的东北部,坐落着一个被绚烂花海簇拥的渔村——衢山镇塘岙村。这个昔日以渔业闻名的传统村落,如今因遍植三角梅而焕发新生,被当地人亲切地称为“三角梅村”。漫步村中,只见208户村民的庭院里,3000余盆三角梅竞相绽放,将整个村落装点成一片姹紫嫣红的海上花园。

塘岙村通过“花卉银行”与“共享花匠”项目,“村集体出资+村民自愿筹资”模式,不仅盘活了闲置的庭院空间,更培育出独具特色的庭院经济。村民方水球是这场变革的亲历者与见证者,作为村里最早种植三角梅的“花匠”,他的庭院如今成了游客争相打卡的“网红景点”。“以前靠海吃海,现在靠花也能增收。”方水球笑着说。

塘岙村的华丽转身,正是岱山生态治理体系深刻变革的生动缩影。从过去政府主导的“独奏曲”,到如今全民参与的“交响乐”,让渔村振兴的种子在三角梅的芬芳中生根发芽。每到花期,慕名而来的游客不仅带动了农家乐、民宿等业态的发展。

制度创新为生态治理构筑坚实根基。今年,岱山实施生态文明建设情况报告制度,首次建立县政府向县人大常委会专题汇报环境状况的工作机制,13个重点环境基础设施建设项目进展、5亿元专项资金使用情况全面纳入人大代表监督视野。这种“刀刃向内”的制度设计,有力推动了各级部门环保责任落实,构建起“规划—实施—监督—反馈”的生态治理完整闭环。

岱山还将群众满意度作为生态文明建设的核心评价标准,开展乡镇生态环境公众满意度量化考核。通过科学抽样对全县450个样本进行模拟调查,持续提升生态环境质量公众满意度、治理工作知晓度和群众参与度。这一举措让生态治理成效真正由人民群众来评判。

碧海蓝天镌刻奋斗足迹,青山绿水见证发展蝶变。今日岱山,生态文明已从抽象理念转化为触手可及的生活实景——从生物多样性保护的丰硕成果,到“大禹鼎”荣誉背后的治水实践;从庭院经济展现的绿色活力,到全民参与环保的生动图景,无不彰显着“人与自然和谐共生”的深刻内涵。

面向未来,岱山将继续以更高标准守护生态环境,以更实举措推动绿色发展,为绘就现代版“富春山居图”增添动人篇章。

本版图片由舟山市生态环境局岱山分局提供