- 放大

- 缩小

- 默认

雄师文艺兵

周永章 字数:

《 舟山日报 》( 2025年05月20日 第 04 版 )

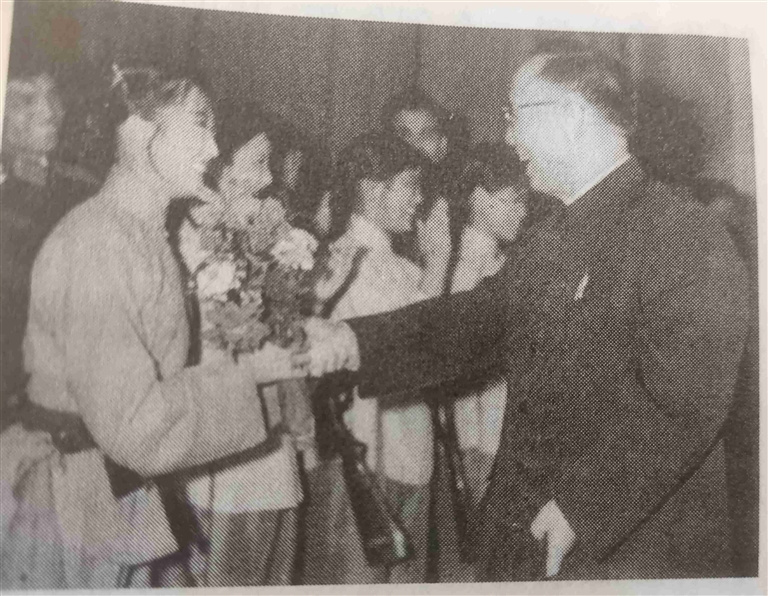

郭沫若(右1)将鲜花献给《东海女民兵》领舞演员高绪琳

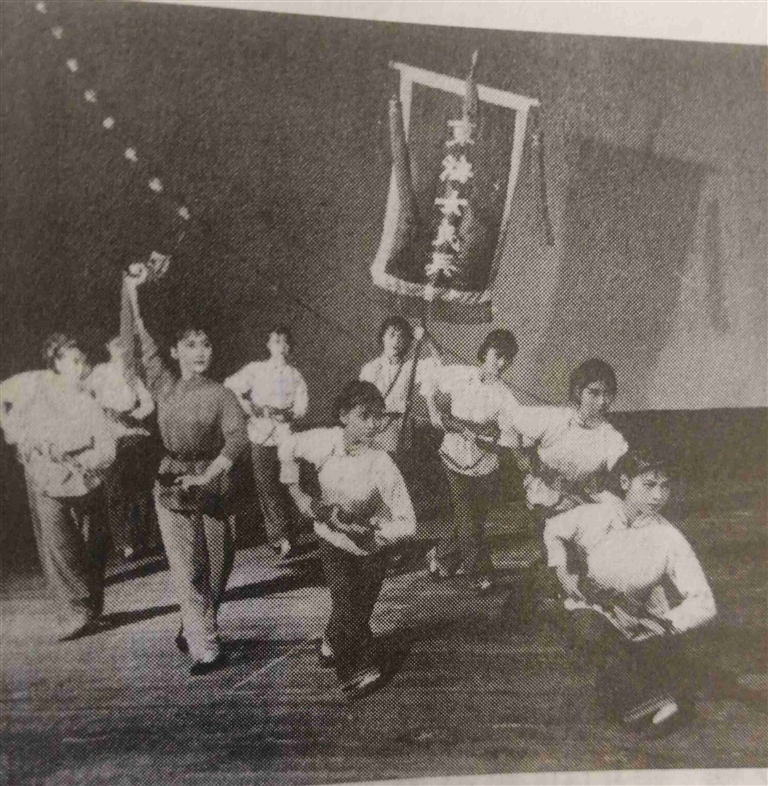

《东海女民兵》剧照

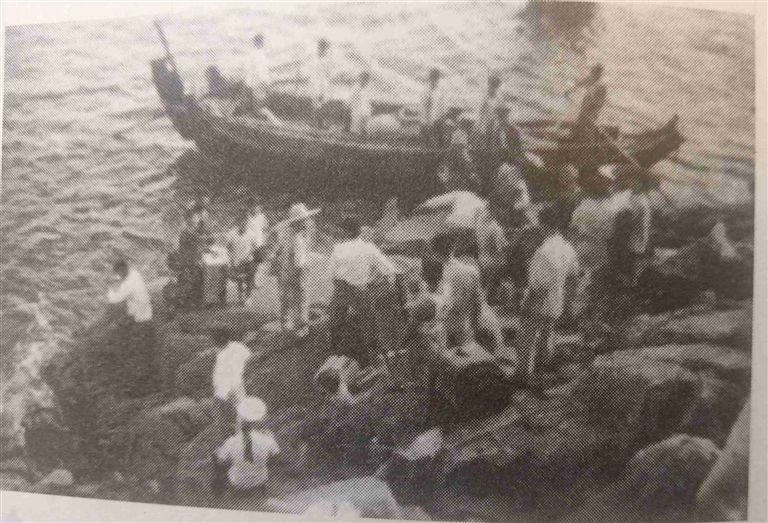

去前沿小岛演出,小船靠岸了

□周永章

在战火硝烟里诞生、在守卫海防中成长的中国人民解放军第22军政治部文工团,1958年更名为舟嵊要塞区政治部文工团,1961年被军委总政治部授命为“中国人民解放军海防文工团”,是一支深受海岛军民欢迎的战斗化文艺队伍。

文工团坚持写兵、演兵、唱兵,先后创作演出了许多反映部队爱岛守岛建岛和军民鱼水情深等内容的优秀文艺节目。如歌曲《海岛就是我的家》《天天练》等在部队广为传唱;相声《水浒外传》进中南海为中央领导演出;评书《夜闯珊瑚潭》后被中央人民广播电台改编为广播剧播出;吹打乐曲《舟山锣鼓》分别在全军会演中和第七届世界青年联欢节上获大奖、金奖。文工团在多次下岛演出中,为让每个战士都能看到,多次组织小分队深入连队、哨所、舰艇、执勤点等,由于地形条件限制,演出有时不得不在房顶、沙滩、炮位、坑道等处进行。有时只有一两名观众,演员们仍一丝不苟,认真演出每个节目。1965年,海防文工团荣立集体二等功。同年7月9日,《解放军报》在头版头条刊登新华社记者采写的长篇通讯《东海前线的红色宣传队——记全心全意为海岛部队服务的海防文工团》,并在头版配发社论《建设一支非常战斗化的文艺队伍》。1968年9月17日下午,毛泽东主席和周恩来总理在北京人民大会堂接见了海防文工团全体同志。同年国庆节前夕,海防文工团每个人都收到一张请帖,被邀请参加国庆观礼。

1969年9月,中央军委下令撤销军以下单位所有文艺团体,海防文工团也在其中。岁月如歌,如今半个多世纪过去了。根据曾在海防文工团先后任舞蹈编导、分队长的陈克钧等老队员的回忆,当年文工团为海岛部队演出的画面像电影一幕幕地浮现在我的眼前。

编演《东海女民兵》

《东海女民兵》是当年海防文工团创作演出的一个舞蹈节目,在全军第三届文艺会演中获优秀创作奖。陈克钧作为该舞蹈创作演出的执行编导,至今仍记忆犹新。

“飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场。中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。”1961年春,毛主席《为女民兵题照》在媒体发表时,陈克钧刚好在东长涂岛某团五连当兵体验生活。一天傍晚,随连队到团部广场看露天电影,广场基本上坐满了,唯独中间前方一块还空着。陈克钧正猜想:这是留给谁的?忽听得“一、二、三、四”“练好本领,保卫祖国”等响亮的口号声,只见身着花棉袄、腰扎皮带、肩背步枪的一队女民兵,在连长的指挥下,踏着整齐的步伐,来到那块空地,训练有素地立定、左转、看齐、坐下。刹那间,毛主席那“飒爽英姿五尺枪”的诗句在这儿变成了现实。陈克钧激情被点燃,产生了强烈的创作欲望,决心把她们搬上舞台。随后,文工团舞蹈组去沈家门“老虎山连”等单位采访和体验生活,在夜晚观看沈家门渔港的灯火。那天上的繁星与港湾里群船桅杆上起伏的信号灯相互映衬,陈克钧联想到舟山女民兵的身姿和生活、训练场景……渐渐地,他对创作舞蹈《东海女民兵》有了大致的轮廓。

当时全国文艺界正强调民族化,他们自然地把枪与古典戏曲舞蹈刀枪剑等联系起来。在文工团召开的创作节目讨论会上,大家纷纷出谋划策。专业创作员江柏圣建议:“借鉴电影《穆桂英挂帅》的表演手法,女民兵连长就像穆桂英,穿披风,打帅旗(可将‘穆’字大旗换成‘东海女民兵’队旗);打靶就用营盘内的九莲灯……”陈克钧综合大家的建议,修改完成了舞蹈《东海女民兵》的台本与音乐长度表,并由文工团作曲高手杨子才运用豫剧的旋律和海浪的基调谱曲。

在编排这个舞蹈中,陈克钧和队员们把民族化和海岛紧密结合起来并贯穿在每个动作和画面及每件道具之中。舞蹈动律刚柔相济。如连长与女民兵出场时,运用了戏曲的停顿亮相动作,但不让其静止,而是在姿态定型之后,让其随着大镲的余音不停地起伏着,突出海的波动;又如许多场面的转换、步伐的运用,都尽可能符合水的规律。其中女民兵冲过风浪区的大摇橹动作,用一条长绸子,扎个绣球。长长的绸带象征橹和桨,舞动起来既有与浪搏斗的气势又抒发了情感;把戏曲中的九莲灯挂到桅杆上去,既有生活原型,又有艺术性。大家开动脑筋,制作了能控制开关的九莲灯等道具,并将背景天幕的海平面,升至幕布的中上段,使大海的氛围更富有立体感,意境更深远。当舞蹈渐入佳境时,海空突然升起一串九连环灯火,女民兵连长举枪射击,发发命中。英姿飒爽的女民兵们凯旋。为了表演好这个舞蹈,舞蹈队的姑娘们加班加点苦练各项基本功。特别是女民兵打灯靶的“倒踢紫金冠”等动作,她们不知练了多少遍,流了多少汗。

舞蹈《东海女民兵》等节目在海岛巡回演出后,深受军民的欢迎。1962年10月,时任全国人大常委会副委员长的郭沫若考察舟山时,观看了海防文工团的演出后,特地将一束鲜花送给《东海女民兵》的领舞高绪琳。第二天,又赠送海防文工团一首《西江月》词:“来往东方前线,慰问陆海英雄。高歌漫舞啸东风,战斗精神酣纵。身在舟山群岛,心驰北极天空。齐声高唱东方红,领袖万年遥颂。”郭老对海防文工团的赞誉和期望,尽在其中。

一场特殊的欢迎晚会

1960年10月下旬,上级通知说有重要客人从北京来舟山,要文工团演出一场高质量的欢迎晚会。节目的要求:要强调爱国主义但不要打仗的;不要谈情说爱和结婚的;戏中的角色和台上演员最好不要留胡子。这些要求令人奇怪,大家纷纷猜测。陈克钧说:“莫不是班禅呀?”还真猜对了!

十世班禅额尔德尼此行,由中央统战部部长李维汉陪同,随同人员有他的经师、家人和西藏僧侣50余人。他的舟山之行,从中央到地方和部队领导都很重视。对他们的各项活动、生活饮食和保卫工作,作了周密的安排。演出节目经过紧张准备,彩排中上级派人审查时说“节目符合要求”,大家的心才像一块石头落了地。

“我们文工团提前到了普陀山,住在三圣禅院。11月3日,我们正在排练时,见有一队身披袈裟的和尚急匆匆地向南天门方向走去。不一会儿,一长列汽车沿山路开过来。大家知道班禅大师到了。随即团里通知:明天上午整理舞台,准备晚上演出。”“次日早晨,我们去文昌阁要塞区招待所就餐,走进院门,恰巧和班禅大师相遇。只见他高高的个子,穿一件古铜色长袍,走起路来很气派。他身后跟着一位身披袈裟的僧人,很可能是班禅的经师。再往后有个扛着书箱的青年和一群藏族打扮的人,其中有位老太太和梳着辫子的姑娘,是班禅的母亲和妹妹。班禅一行是去前寺给全体僧侣讲经的。班禅大师看到我们这些身着礼服,列队整齐,走路咔咔响的男女军人,不由得一愣。”陈克钧等回忆说。

晚会演出之前,举行了隆重的欢迎仪式。西藏和北京的客人全部参加,舟嵊要塞区的主要首长和海军舟山基地司令员也都在座。

演出开始,欢庆的舟山锣鼓一响,大家的心都咚咚乱跳。开场锣鼓一停,首先出场的是深受海岛军民欢迎的保留节目数来宝《舟山好》。开始,大家最担心的是他们听不懂,白天打听了一下,班禅大师和西藏来的客人大部分懂汉语。同时大家寄希望于陪同看演出的部队观众,官兵们喜欢这个节目,能起到“拉拉队”的作用,不至于冷场。不料,上台之后演出效果非常好。原来,西藏的客人初次到舟山,对一切都感到新鲜、有趣。数来宝《舟山好》以幽默的语言介绍舟山的历史、地理、民俗风情,引起他们的兴趣和共鸣,听得津津有味,笑声不断。头一炮打响了,后面观众的情绪一浪高过一浪。到“笑星”李凤棋和陈增智再上场说相声《戏剧杂谈》时,在观众的热烈掌声中竟下不了台,只好又返场说了一段。

演出结束,班禅大师和李维汉部长很热情地上台同演员们握手、合影。客人一退场,主持接待工作的要塞区首长立刻跑来,表扬文工团的演员们:“很好,很好,演出很成功!”

去前沿小岛为军民演出

文工团又要去前沿小岛为部队演出了,首站是嵊泗列岛的枸杞岛。

这天一早,陈克钧和队员们去装演出道具和器材。卡车停在定海城北刚改建不久的石子公路的起端。灯光等器材,需要从舞美仓库里搬出来,经过石柱弄小巷扛到车上,此段路少说也有50多米。两卡车演出器材和道具,全靠队员们一箱箱一件件用肩扛和手搬。有人说,当一名海防文工团团员,首先要学会搬运功夫。团里分工很合理:女同志拿小道具和景片;男同志负责扛装灯具、服装和幕布的箱子。最沉的是调光用的变压器,此物件体积虽小,但全是铁疙瘩,压在肩上生疼生疼的。

经过约1小时的颠簸,车子到了西码头。送文工团去枸杞岛是要塞区船运大队的渔轮,停靠在离卸车处有三四十米外的活动码头。中间有一条长长的引桥,汽车开不过去。于是陈克钧和队员们开始了第二次搬运,除卸车搬运外还得装到船舱里。这装船的活比装车更累。由于船舱底狭小,只能容纳4个人。别人可以在车与船之间来回走动,而这4个人得在又闷又有气味的舱底接过沉重的道具器材箱,有序地安放在船舱里,且要一口气干完。团里的男队员吕其恩、王顺林等,在未担任节目重要角色时,每次都抢着担任此任务。

渔轮起航了。此时的大海平静得出奇。远处的海面像湖泊那么妩媚,又似绸缎般地闪光。队员们在甲板上或船舱里,悠然自得地看书或聊天,就像乘旅游船在海上观光。

刚过岱衢洋,渔轮驶向嵊泗列岛时,风浪大了,渔轮大幅度颠簸起来。看书的队员合上了书本,聊天哼小曲的也都闭上了嘴,唯恐引起呕吐。此刻,陈克钧的眼珠也不敢肆无忌惮地到处滴溜了,因为头晕得厉害,胃内开始翻动。不知船上谁先“哇”的一声吐了起来。紧接着就有了连锁反应,早上吃的东西全向大海交了“公粮”。陈克钧紧紧抓住船舱的栏杆,闭着双眼,不敢随意动一下。又一排小山似的浪头铺天盖地而来,渔轮一会儿驶向浪尖,一会儿又驶向浪涛间的峡谷……突然,队员王震涛大叫: “我受不了啦!”老王是文工团除团长外最年长的,憨厚又壮实,戴着副深度近视眼镜,雅号“海豹”。事后,有队员同他开玩笑:“都是你的名字闹的,震涛震涛,把浪涛都震荡起来,让大家吃苦。你把名字改一个字为‘镇’涛多好呀!”

几次惊骇之后,终于看到远处的枸杞岛了。大概有海岛的阻隔,海浪不再肆虐。渔轮进入港湾后,驻岛部队划来几只小船,先将身体弱和演主角的演员接上岛。当时枸杞岛码头尚未建,所有人员和演出器材都要小船接驳运上岛。陈克钧和不演主角的男队员们必须将装在渔轮船舱里的演出道具器材搬上来装上小船,再搬运到岸上。陈克钧回忆说:“我是一名共产党员,当然要留在最后。此时,我的双脚虽已踏上枸杞岛的岸石,但晕得似乎感觉大地在晃动。待全部演出道具器材和物资从小船上搬卸到岸并清点后,我这才向渔轮上的官兵挥手告别。那时枸杞岛没有公路,演出道具器材全靠人力搬运。一个连的战士来搬运,大件和重的,都被战士们抢去搬走;小件道具和乐器等由我们自己扛。”“露天舞台设在团部旁边的一块平地上。从岸边到这里都是依山傍海的小路,要走半小时。我扛的是一块景片,虽然轻,但体积大,不好拿,一阵风刮来,景片像风帆特兜风,我只好赶紧向山边卧倒,不让景片吃风,否则风会把人和景片一起刮到大海里去的。我猫着腰好不容易将景片扛到目的地。大家顾不上休息,忙着埋杆子、挂幕布、铺电线、挂灯。因为海岛天气多变,我们要抢时间当晚将演出任务完成,否则大风一来,就要在岛上耽误好几天。演出即将开始,演员忙着洗脸、化妆。有的演员看到洗脸盆里的水在晃荡,也条件反射仿佛又处于波浪中……”

陈克钧是位身兼数职的“群众演员”,化妆也简单,三两下往脸上涂一下,就穿好第一场的服装,一边吃着饭,一边调试灯光。这时看演出的部队和群众陆续进场了。演出开始。队员们都进入各自的角色。陈克钧时而上台演群众,时而到调光台帮助调配电路,时而又换上匪兵的服装上去,奔跑过场,之后还要换上村民的服装上台。服装组的同志开玩笑说:“陈克钧的行头最多。”

在热烈的掌声和观众的赞扬声中,演出结束了。部队唱着军歌离开广场。而文工团的队员们必须拆台,将幕布道具灯具等装箱。因为海岛天气难测,唯恐夜间有风雨。

陈克钧正在卷电线,突然一个镜头映入眼帘:只见无数星星点点的灯火似一条长龙,在黑暗的山峦游移。原来这是岛上军民看戏返回途中手电所构成的夜行图。

陈克钧接着回忆说:“吃过夜餐,进营房后,我睡下铺,队员叶明楠睡上铺。他一条腿上去了,另一条腿还挂在铺外垂在我眼前。我正想埋怨他这睡相,却从上面传来他的呼噜声。是呀,这一天太累了。我想为什么这么苦,大家也从不叫苦,反而引以为荣呢?因为有一个信念和口号支撑我们:‘为海岛军民服务。’有一次,我在前沿小岛坑道亲眼看到,潮湿的坑道顶壁还挂着水珠,脚下还流着水,几张值班战士睡的高低床,用竹竿撑着蚊帐,用手摸摸这蚊帐也是潮湿湿的。有的战士就是在这种条件下服满5年兵役。我们下岛演出,一年也就三四个月,与这些前沿小岛的战士相比还能说什么呢?能为这样的战士献出一份辛苦甚至青春,我们一辈子都无怨无悔!”

本版图片由作者提供