- 放大

- 缩小

- 默认

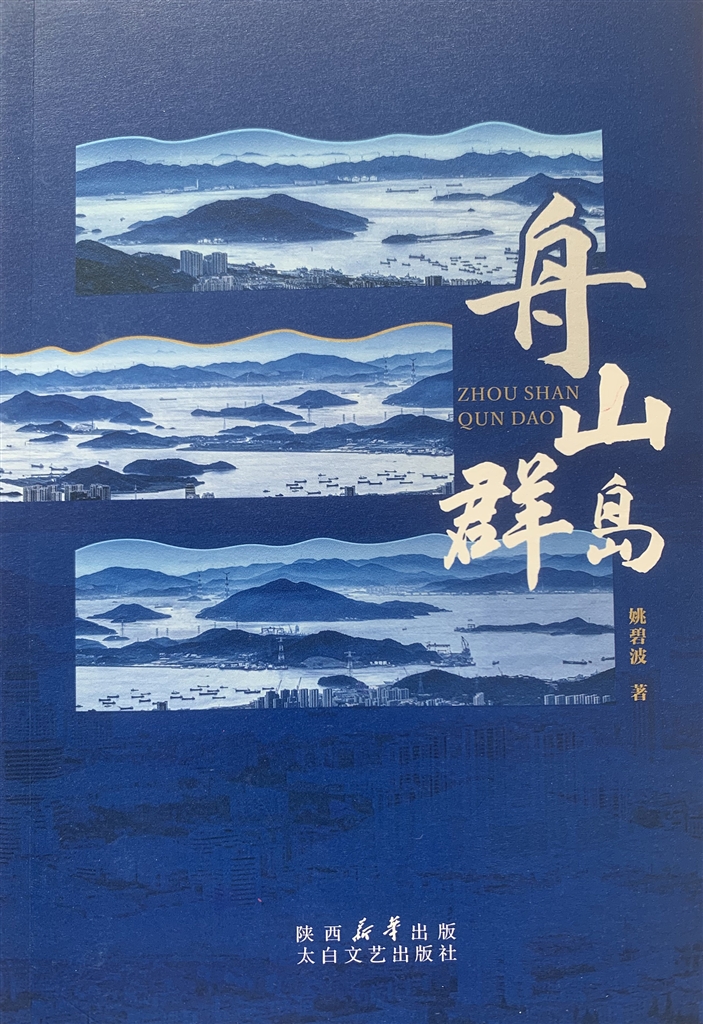

以赤子情怀书写波浪家园

——读姚碧波诗集《舟山群岛》

依旧 字数:

《 舟山日报 》( 2025年05月10日 第 02 版 )

5月4日,姚碧波诗集《舟山群岛》在新城举行一场研讨,来自全市的10多位作家、诗人围绕诗集及姚碧波的地域诗歌创作,各抒己见。

诗集以岛屿、百年灯塔为创作切入口,共三辑,分别为群岛颂、岛屿记、灯塔赋,由150首诗组成。诗集中写到的岛屿有70多个,基本上涵盖了舟山主要和特色岛屿。该诗集列入2024年舟山市文艺精品创作扶持项目,也是姚碧波献给舟山解放75周年的礼物。

《舟山群岛》是一部散发着具有“舟山精神”时代气息的作品集。全书围绕舟山群岛的岛屿特色、地域人文和人物故事,来展现舟山文化独特魅力,具有鲜明的海洋文化特色,具有较高思想、文化内涵和艺术水准,具有独特的舟山辨识度。

诗人的赤子情怀和记者的职业担当

白马(中国作协会员、市作协主席):姚碧波是舟山诗坛中年轻时就成名的诗人之一,也是舟山新时期以来代表诗人之一。他一直坚持海洋诗歌创作,且形成自己的风格。舟山群岛是姚碧波的家园,也是他文学创作的根,是他的梦想和灵感的源泉。诗人不但要承担起时代歌手的责任,还要成为故乡的歌手,要将个人的写作与故乡紧紧联系在一起。在创作《舟山群岛》专题诗集的同时,近年来,姚碧波创作了大量诗歌,包括写东海云廊、东海百里文廊、定海古城的,光写定海的就能出一本诗集。群岛赤子写群岛,一个诗人坚持几十年来写海洋、海岛,难能可贵,也让人感动。

诗集《舟山群岛》内容丰富、情感深切、语言独特、意象唯美,以当代诗笔揭示舟山群岛蕴藏的诗意,处处闪现着诗意的光芒。一个优秀的作家诗人,能够营造自己的文学地理,是了不起的事。鲁迅的“鲁镇”,沈从文的“湘西”,莫言的“高密乡”,李娟的“阿勒泰”,周涛的“大西北”、陈人杰的“青藏高原”,等等。舟山很多优秀诗人书写海岛家园,营造“群岛”诗歌地理,姚碧波是其中杰出的一位。

俞跃辉(省作协会员、舟山海岸线诗社社长):《舟山群岛》以赤子情怀为内核,用精准独特意味深长的诗歌语言,融合新闻视角,讴歌生于斯长于斯的家园。碧波的赤子情怀让诗歌更具感染力。赤子情怀,我认为表现在两个方面:第一个是本性,碧波对自然,对大海、日月星辰、花草树木有着一种骨子里的亲切感。第二个是对生于斯、长于斯、工作于斯给他生命激情和非凡天赋的舟山群岛,包括所涉及的自然场景、社会场景以及时空变迁他都格外关注。因为工作关系,他经常下海岛、下渔农村采访,感受来自海岛最底层的淳朴和神秘光芒,来自大海持久不息的原始激情,来自基层一线的火热生活和创造力,这是他最热爱最喜欢的,是他愿意倾其一生去讴歌并且推动的。这种情怀在长诗《舟山群岛》中有着淋漓尽致的表达。

碧波是个诗人,也是个媒体人。在他的诗中,经常可以见到诗人和记者相融合的视角。他写群岛的诗歌,除了一种特定的瞬间感受,更写海岛的发展路径和未来,除了写海岛传统渔业日渐衰退的大背景,更写海岛由传统渔业岛转为旅游岛、工业岛、储运岛等,既写了海岛的无奈,更写了海岛的希望。碧波是切合着时代脉搏在写的,这不是为了迎合,更多的是一种责任和使命。

储慧(省作协会员):姚碧波老师诗集《舟山群岛》是为献礼舟山解放75周年而创作的,无论从诗质、诗意、语言还是意象、内核,精彩叠加,从容有序。作为从事新闻工作30多年的他,不忘利用工作之便,深入群岛的各个岛屿,写下了一首首接地气、接时代、地域特色鲜明、辨识度高的诗歌作品。

“一个真正的诗人必须具有社会责任感。”这句话是姚碧波老师在后记中写到的,我非常赞同,而且在诗集中也让我充分领略了这种气场。作为海岛的孩子,他从一出生就与大海结下了不解之缘,海岛的一切是诗人创作的一抹底色。丰润厚重的大海记忆已深深扎根于姚碧波老师的灵魂深处,生生不息。我爱故我唱,我思故我在。对家乡的一草一木、一岛一瓦、一山一水,作为诗人的他拥有一颗发自肺腑的赤子之心和感恩之心。细细通读全书,诗人紧扣海洋特色、人文故事、时代变迁、渔耕文明等元素,多角度、多方位,用个性化的语言直叙胸臆,同呼吸,共命运,诠释了千岛之城特有的灿烂文明和时代发展进程。诗人对家乡的爱,爱到了骨子里。

构筑独特立体的地理诗学空间

郑剑锋(省作协会员):姚碧波以群岛为立体文本,将岛屿化作跳动的诗行。长诗《舟山群岛》采用长句形式,饱含真情,气势如虹,通过现象学式的“场所精神”书写,将岛屿化作跳动的诗行,构建出具有独特地理特征的群岛诗学场域。诗人以“波浪家园”的意象系统,将东海地理坐标升华为精神原乡。诗集写到的岛屿有70多个,看着这些熟悉的岛名,阅读之间,我仿佛走进了一个个小岛。在组诗《小岛你好》中,诗人诗意地行走在舟山正在书写的美丽共富岛上,将岛屿像美味佳肴般的呈现在读者面前,带着海洋的呼吸,带着可触摸的意象。这种将地理空间转化为诗意空间的能力,让海洋诗注入了更多的血液,赋予群岛灵动的生命活力。

舟山群岛既作为实存的地理空间,又在语言符号的差异游戏中成为漂浮的能指。这种创作实践,为当代汉语诗歌提供了空间转向的典型样本,在地理诗学与存在哲学的交汇处开拓出新的审美维度。姚碧波的创作证明,地域诗歌可以超越地方志式的记录,通过语言炼金术,将地理符号升华为人类精神的镜像。

苗红年(省作协会员):姚碧波以舟山群岛为创作母题,将海洋的辽阔、群岛的变迁、岛民的坚韧、灯塔的精神、历史的沉淀与生态的觉醒熔铸成诗歌的筋骨,构建了一个兼具古典韵味与现代反思的海洋诗学世界。诗集中,以“岛屿志”为专辑的诗歌占了4/5的篇幅。岛屿对诗人来说不仅是赖以生存的生态背景,更是具有独立生命的叙事主体。岛屿中对人、事、物的不同维度描写,揭示了一个时代的跫音。事实上无论是大海还是人类史,岛屿从立体形象中就注定了她是“文明的高地”,她给了我们安然的生存空间,无与伦比的丰饶资源与四通八达的宽绰航线。诗中的老朴树、芦苇荡、滩涂、水道、海湾、码头、寺庙、营地、沙雕、海鸥、桅灯、渔火、渔村……提示了群岛多元的风姿,形成了独特的“生态诗学”。

海洋诗人要将母语加入到对海洋的“话语权”中,特别重视大视野的、与人类前途命运攸关的海洋文化问题的把持,而不是简单地“出入”海洋。也就是说,海洋诗的“诗歌自觉”就是通过具体的历史实践在不同的历史阶段和社会背景中以不同的文化实践观得以展现的,其内在逻辑通过“三个维度”表现。同样,在诗集《舟山群岛》中,我们清晰地读出了三维立体景观,看似不假思索、信手拈来的吟诵,实则是灵感所赐的重新编码。

真情表达让群岛的历史与现实融合

谷频(中国作协会员):碧波的诗歌包括以前出版的几本诗集都涉及广泛且多样的生活题材,但经历几十年,我觉得他最执着、最集中、也可谓之成就最高的创作,是他对最熟悉的舟山群岛抒写并能结集出版的这本《舟山群岛》。作为土生土长的诗人,用诗歌全景式来描绘舟山列岛,以诗歌的名义为舟山诸岛立志,这种海洋资源不仅仅是题材上的,更是情感上的。

《舟山群岛》是碧波诗歌创作上的一次集中发力,也是一次新的转型。诗人在感情表达上更加深沉,更有厚度和深度,更加注重地方人物风情与历史记忆的贯穿。在诗集中,碧波行走在秀山岛时,他想起了180多年前的厉志;在悬山岛上感受着360年前张苍水的一段悲壮传奇;在476年后的今天,他站在金塘岛上透过尘封的历史去触摸一块平倭牌;又比如他写到长涂岛西鹤嘴灯塔,150多年来一直在默默地把漫长的黑夜点亮;在流水岩山顶,他仿佛瞭望到了70多年前的那场血染登步岛的硝烟,等等。这些,都是源于诗人采风时的精细观察和平时的地域知识积累。我觉得,地域的风情特色,不但使碧波每首诗歌的内容具有了独立性,也使海洋诗歌意蕴显示出更多的丰富性与探索性。

厉敏(省作协会员):近读姚碧波诗集《舟山群岛》,被浓浓的舟山群岛风情所吸引。诗集充分展示了舟山群岛大部分住人岛的风情景物,构筑了一幅诗情画意的群岛风情画廊。在诗集中,诗人采用描述与抒发相结合,处处流露出诗人对群岛历史与现实的思考和内心的真实感受。

如《东福山岛》,写东福山的石头,分明是在写东福山人的个性和人们与岛屿相依共存的一种生存状态,字里行间流露出诗人对生活在恶劣环境中的人们所表现出来的坚毅、坦然、质朴品格的由衷赞美;如《小盘峙岛》,诗人为小盘峙岛恬淡、自在、静谧的环境所感染,“打开身体”,感知孤寂,梦想在这样一个海上的“世外桃源”,安静、悠闲、与世无争地度过一生;如《东岠岛》,抒发对岛屿变迁的感慨,给人沧桑之感;如《西岠岛》,写出了一座小岛千百年来孤守寂寞,自生自灭,无人问津的一种状态;如《东蟹峙岛》,将自然的永恒与人生短暂对比,从中获得生命的感悟;《在普陀山》这组诗中,诗人对生命有了更深切的思考,处处透露着禅意。

为读者提供体验群岛的诗意文本

缪佳祎(省作协会员、市作协诗创委主任):诗集《舟山群岛》的目录编排非常简洁而直白,除了前面两组是《小岛你好》,后面基本就是一座座小岛的名字,你可以随意翻到自己想看的小岛那一页,探寻其中的诗意。我在品读这些诗时,对于自己曾去过的岛屿,读来特别亲切、有味道。比如关于大小长涂、六横、桃花、蚂蚁岛等诗歌,字里行间,遣词造句,总能捕捉到一种似曾相识的浪漫情境与画面;比如写乌石塘、塔湾金沙……因为有些事物、诗句自己在创作中也有引用与想象过,当彼此的关注点有异曲同工之处时,就呈现了作者和读者间一种由语言、情境上带来的情感共鸣与思维联动。

相信那些走过这些海岛的读者,即使不写诗歌、不懂诗歌,读这本诗集也不会觉得意象陌生化或者晦涩难懂。这就要说到姚碧波一直提倡的“纯口语”创作。诗歌的语言不一定要辞藻华丽堆叠,浪漫有时只需轻点白描似的文字、语言来勾勒,就能给读者带来诗意的氛围。同时这些描述有着丰富的意象,通过比喻、拟人等手法,将日出、海浪、波涛、岛屿、港湾、鸥鸟等眼前所见转化为诗情画意、生命礼赞。读着这些诗,你似乎能感受到每一座海岛都是有呼吸的,你能感受到它充溢的自然和谐、万物生长和开阔辽远。

周海东(市作协会员):翻开这本由150首诗织就的海洋密码本,仿佛触碰到舟山群岛跳动的文化脉搏。姚碧波将散落的群岛联成璀璨的诗歌星链,让每个坐标点都生长出独特的生命叙事。诗集《舟山群岛》本质上是一部液态的城市宣传片。对于普陀山的描写,诗人以《在普陀山》组诗的方式展开,以石头、莲花、钟声、菩提树、诵经、晒经、梅岑春梅、佛顶山、洛迦山、佛茶等物象进行了禅意表述与人格重叠,暗合着佛教信仰是平衡内心的文化密码,其实它也是留存于千百年的舟山群岛海洋文化基因。

朱家尖、桃花、虾峙等岛屿则以另一种地域文化在诗句中开花结果。诗集中精心设计的岛屿星座图——从普陀山的佛教圣地、朱家尖的沙雕王国、桃花岛的武侠记忆、白沙岛的海钓基地、小干岛的网红露营文创,到鱼山岛的绿色石化工业图腾,以及10座百年灯塔等等——构建起多维度的舟山群岛城市IP矩阵。这种将地理坐标转化为文化坐标的诗学操作,使舟山在广大读者心中升格为精神原乡。

李海州(市作协会员):翻开诗集《舟山群岛》,就像开启了一场奇妙的海岛之旅。书中很多岛屿我去过,但也有很多没去过。去过的岛屿我很快就找到熟悉感,这些岛屿的特点真的就如姚碧波老师写的那样;对未曾去过的岛屿,却仿佛被作者的文字牵引,似乎穿越到那个岛上,很有现场感。那些岛上渔民生活的片段,真实又动人,他们在风浪中讨生活,坚韧得让人心疼。看到对渔村变迁的叙述,我不禁为时代的变化而感慨。还有那绝美的自然风貌,让我深深着迷。

《舟山群岛》在整本书的架构上,从整体到部分,从骨架到血肉,很符合人的阅读习惯,读起来很轻松愉快。在内容呈现上,它打破传统对舟山群岛的刻板书写,不局限于常见的景点介绍,而是深入挖掘群岛的多元面貌。描绘舟山宁波港、洋山港时,从它们的历史变迁到如今成为世界经济晴雨表,揭示舟山在全球经济格局中的角色转变,突破了以往单纯对传统文化的静态呈现。《舟山群岛》不仅是一部地域文学作品,更是一次对海洋文化的深情回望与创新诠释。它提醒我们,在快速变迁的时代中,那些被海浪冲刷的故事,依然值得被书写与铭记。

(文字由依旧整理)