- 放大

- 缩小

- 默认

逐渐消失的农业生产工具

姜小金 字数:

《 舟山日报 》( 2025年04月02日 第 04 版 )

□姜小金

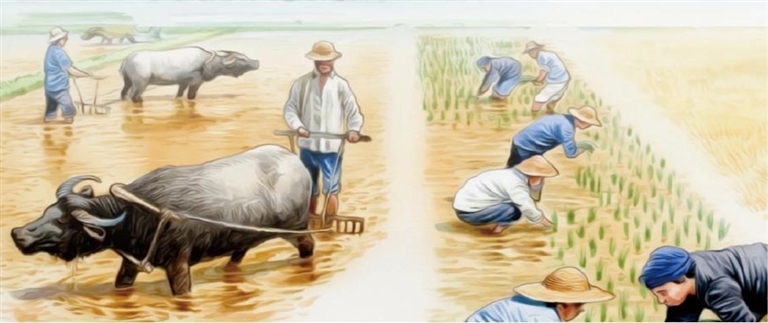

随着时代的发展变化及农业生产机械化、电气化的逐步实现,过去农村中最常见的一些老物件正在逐渐消失,尤其是农村中一些常用的农具,现在的年轻人别说是叫不上名称,有些可能是连见都没见过。什么是牛犁耖耙?什么是箩篮篰箕?什么是稻桶遮梁?这些农具不但历史悠久,同时也与过去农民的生产生活息息相关。

一

先来说说牛吧。牛是过去农民最重要的替代劳动力,因其力气大,又只吃草料,不与人争食,因而最受农民的喜爱。牛的种类较多,但在舟山最常见的有两种,一种叫黄牛,牛角较短,性格较躁,喜欢角斗,走路较快,不喜欢水,较适合旱地耕作;另一种叫水牛,牛角往里弯曲,性情温和,喜欢到河里洑水和在泥水里打滚,走路像绅士迈着四方步慢腾腾的,但力气很大,非常适合水田耕作,因而更受农民爱护。平时,牧童会把牛牵到水草茂盛的地方,任其大口啃食,牛吃饱后就会自己躺在地上慢慢地反刍吃进去的青草。鲁迅先生曾赞美牛“吃的是草,挤出的是奶和血”,并且“俯首甘为孺子牛”。可见,牛对农民的奉献是“无私”的,因此,农民也很爱护耕牛,在耕作时,农民虽手拿竹竿,但只是吓唬吓唬而已,并不舍得打一下。到了春耕大忙季节时,为了保证耕牛有足够的体力,农民还把用省吃俭用下来的粮食酿的酒酿给牛喝,因为农民最怕在春耕大忙季节里牛的体力不支,耽误耕种,影响一年的收成。牛死了在农村可是一件大事,没有了牛如何耕种,哪来收成?这不是一件要命的事吗?因此久而久之,农民用“死牛嘞”来形容事情的之大之重。然而,现在牛在舟山农村中已成为稀罕之物,孩子们要看牛的模样,估计只能从影视和画报中或别的地方去看了。

二

再来说说犁、耖、耙。在没有拖拉机前,犁是重要的耕作农具。过去农村中的犁都是木制的,由犁底、犁碗、犁铲(铁制)、犁梢等组成,以牛作动力,牛在前面拉,农民在后面扶着犁梢耕作,通过犁耕把泥土翻起来,然后用铁耙耙平。铁耙为长方形,长大约1.6米,前后两档之间宽约40厘米,两边用两根长90厘米左右的粗木条连接。两根耙档间各有8把左右的铁镰刀。当牛在前面拉的时候,为了增加铁耙的重量,农民就两脚一前一后地站在铁耙上的两根耙档之间,为了保持身体平衡,要一手拉紧拴在耙后的绳索,以防跌落,一手拉着牵牛绳并拿一根小竹竿吆喝耕牛前行。用过铁耙后,如果是种过草籽或片花(紫云英、苜蓿)的农田,还必须要用耖耙把草籽和片花未腐烂的根茎耖掉。耖耙上档高约1.2米,宽约1.6米。由上档扶手和下档耖耙齿及左右两根直档组成,耙齿由不易断裂的硬木制作,也有铁制的,大约12根,操作时用牛作动力在前面拉,操作人员通过上档扶手,稍稍用力将耖耙往下压,以便将混合在泥土里未腐烂的草根、草茎拉出来,同时,还要通过耖耙把高的地方泥土往较低的地方移,从而保证整块水田的平整。在耖耙整理后,最后一道工序是用平耙再拉一遍,平耙成长方形,长约3米,用两块约20厘米宽的木板左右各用一根木条连接,两块木板间隔约40厘米。操作方法与铁耙的操作方法基本相同,目的是通过平耙使整块水田更加平整,这道工序完成后,这块水田就可插秧了。操作这些农具对农民来说是必须掌握的基本技能,然而,从小生长在农村的我,却从未操作过这些农具,这也算是一大遗憾吧。

三

每年的5月初开始插秧,过去生产队时劳力少水田多,一般需要7到10天才能插完,有些生产队甚至要半个月到二十天。记得在岱中公社工作期间,有一年5月底我跟公社管委会童主任到大峧大队检查春耕插秧进度时,该大队的一个生产队有几个社员仍在插秧,童主任与我边了解情况,边挽起裤腿下田与社员一同插秧。原来该生产队不少青壮年外出做泥水工,留在家里搞农业生产的都是“老弱病残”,影响了插秧进度。俗话说“人误田一时,田误人一年”,这一年该生产队的早稻产量比其他生产队低了不少。实行家庭联产承包责任制后,虽是一家一户的,但通过亲帮亲、邻帮邻的办法,一般两三天,最多也就四五天即可完成插秧。那时,我家也承包了0.7亩水田。每到插秧季节,妻子负责拔秧,父亲负责运秧,我负责插秧,早上起个早,到傍晚5时左右即可完成插秧。

插秧前需要先把秧田里的秧苗拔起来,双手各抓一把洗去根部泥巴,然后合起来用一根稻草在秧苗中间一绕,打个活结即可。在够装一担时,把一捆捆秧苗一层层横放在用竹条编织而成的篰里。篰的大小与箩筐差不多,高约35厘米,直径约45厘米,篰的孔径较大,沥水性很好,但像秧苗、番薯之类的稍大一点的东西就不会漏出来。装满两篰后用扁担挑或用手拉车拉到准备插秧的水田边,然后按照插秧前后顺序,把秧苗一捆捆有间隔地抛到田里。插秧时,按照岱山农村的习惯,每一行插6株(每株3—5根秧苗),两脚分开约30厘米,胯下插2株,两脚左右各插2株,每株行距约15厘米,第二行间距约10厘米,插秧人边插秧边后退,直至到对面的田埂。插到后,插秧人还需要从对面走到原来开始插秧的地方,重新开始从已插好秧苗的旁边再进行插种,直到整块水田插满秧苗为止。为何不来回插秧,主要原因是插秧时要顺风插种,以防止刚插下的秧苗被风刮起,同时也给面朝黄土背朝天的插秧人,一个直腰舒展筋骨的时间。

秧苗插下后,还要耘田、灌水、治虫防病等田间管理。早年间,农民用一种叫耥头(也有称耥耙的)的农具耘田。耥头用6根小木条拼制而成,长方形,长约30厘米,最宽处约20厘米,头略尖,宽11—12厘米,四周4根木条,中间前后2根木条,木条下面钉上20根左右粗铁钉,为了操作方便,在耥头后面接上一根约1.5米长的竹竿。农民在操作时,行进在田间,在耥头一推一拉间完成耕田除草。然而这种方式,在水稻推广密植栽培后,不再适用,这种称为耥头的农具被束之高阁,我也只在儿时曾见到过大人们用这种叫作耥头的农具耕田的情景。不用耥头后,农民就用双手耕田除杂草,耕田时,按照插秧时株数,两脚胯下2株,两脚左右各2株,耘田时两手就围绕这6株秧苗周围拔除杂草,耘松周边泥土,农民也形象地称耘田为“摸六株”。插秧是倒退着插,而耘田则是往前耘,弯着腰弓着背,近似于在水稻田里爬行。

四

农田的灌溉在没有抽水机的年代里,农民用木制水车把水从河沟里车到农田里。水车由车身、上下龙头、龙骨、车板、车手骨等组成。车身由一块底板及左右两块扶栏板拼接而成,形成凹型车身,车底板有宽有窄,以车身长短而定,车身短则车底板宽,左右两边栏板高也以车身长短而定,车身长则栏板低,在15至20厘米之间。水车上下两端安装硬木制的约碗口粗的水龙头,下水龙头上装有6块左右齿轮状硬木,上水龙头比下水龙头稍粗一点,上装有10块左右硬木齿轮,然后用农民称为龙骨的能弯曲活动的木制品进行连接,连接时每一根龙骨安上一块木制的薄薄的车板,用竹销钉进行固定,龙骨与龙骨之间用硬木销子连接。为使水车整体结实,间隔15至20厘米,在车身两边钉上高约30厘米的细木条,与水车上面左右两根粗约5厘米、长按车身需要而定的扁平木条相连接,每一根细木条为一档。然后在水车的上端水龙头的两端装上长约40厘米,农民称为车手骨的能摇动水车转动的木柄,木柄一头细一头粗,在粗的一头挖一小孔,再用两根直径约3厘米粗、长约1.1米的硬木棍制成车水单,车水单一头安上铁制的像鱼钩一样的钩子,以钩住车手骨,一头安上木手柄便于操作。农民在劳作时,把水车的一头放到水源处,一头摆到需要灌水的农田里,两人连续匀速地用车水单推拉着车手骨使水车转动,水就会被车板拉上来,车水量与车水时推拉车手骨使水车转动的速度成正比,转动速度快则车水量大,反之车水量就少。水车长短不一,根据水源与农田间的高低距离,用短水车或长水车,短水车一般为8档,长约3.5米,稍长一点的水车还有12档、16档的,最长的水车为24档,长五六米。为搬动方便,车身大都用较轻的杉木制成。

五

到7月底8月初早稻成熟可以收割了,收割后的稻子先要脱粒,在没有机械脱粒机的年代里,农民要用稻桶把稻谷打下来。稻桶四角方方,底长宽各45厘米左右,上口长宽各1米左右,成喇叭口状。为了提高脱粒效果,稻桶的一边还要放上铡镰,铡镰扁形下窄上宽,成倒三角,四周用木条支撑,中间横向嵌入数条竹片。脱粒时一般由两人进行,每人双手紧攥一捆稻,然后举过头顶,用力把稻穗往铡镰上甩,两人有节奏地你一下我一下,反复甩打,在一面打得基本干净后换另一面再打,直到稻秆上没有稻粒为至。为了不使脱粒时稻粒往外掉,稻桶的三面还必须用遮梁围起来,遮梁高约1.6米,宽约2.4米,用竹子劈成篾由篾竹匠编织而成,同时,间隔插上6根竹条,以便固定在稻桶上。在稻桶附近的稻谷打完后,两人合力把稻桶往前面有稻谷的地方拉,循环往复直到把稻桶打满。

稻桶打满后要用畚箕把稻谷从稻桶里畚出来,普通的畚箕有两种,一种没有环柄的俗称畚斗,一种有环柄的俗称勾环畚斗(简称勾环),因勾环有环柄而在使用中更方便、更顺手,所以农民多用勾环畚稻谷。畚出的稻谷需要箩筐(简称箩)装,箩因所用材料不同分为两种,一种叫单丝箩,用竹子劈成的竹丝编织而成;一种叫夹箩,把竹子劈成篾片然后编织而成。普通箩筐高约40厘米,圆形,直径约55厘米,一般情况下装稻谷用单丝箩,一担百十来斤。打下来的稻谷需要扬净晒燥,在没有鼓风机的年代里,农民把三根长竹竿的一头绑在一起,然后另一头三根竹竿分别挪开,形成一个三角支架,再在支架上吊上农民称为“浪谷栅”的竹匾,竹匾直径约70厘米,用竹丝编织而成,孔径约2厘米。操作时,一人用勾环畚斗把刚打下来的稻谷连同稻草畚到竹匾上,一人推拉吊在三角架上的竹匾,利用自然风把瘪谷和较细的稻草扬去,把留在竹匾里较长的稻秆或杂草倒在一边,循环往复,直至把稻谷扬净。扬净后的稻谷还需要晒燥,在过去没有平整的水泥地时,农民用毛竹劈成篾片编织的簟,利用自然日光来晒谷,需要足日头3天才能晒燥。簟长约3.5米,宽约3米,不用时可以卷成桶状,竖起来放在一边。稻谷晒燥后要经加工才能成为米,米需用夹箩来装,因为单丝箩容易嵌入米粒,如果不把嵌入的米粒弄干净,很容易招来鼠咬,损坏箩筐,然而夹箩是用篾片编织的就不会嵌入米粒,所以一般农户家里最起码有二担箩,一担为单丝箩,一担为夹箩,单丝箩用来装稻谷,夹箩用来装米。

六

要把稻谷加工成米,在没有机械轧米机之前,每个自然村落都有一间加工稻谷的碾子间,由每户村民集资修建。碾子间里盘有直径4米左右的圆型碾米槽,碾米槽高约60厘米,用石条和石板斜铺成中间高四周低,形似宝塔状,碾米槽中间立一根柱子,然后套上安装石碾的横杆,石碾很大,长约80厘米,直径约50厘米,需要用牛来拉。碾米时,先将晒燥的稻谷均匀地铺在碾米槽斜坡面上,然后套上牛,拉动石碾碾压稻谷,使稻壳与米分离。因要用牛拉,就必须要有赶牛人,小时候也曾多次赶牛碾米,跟在牛后面用竹竿吓牛,围着碾米槽转圈,个把小时米碾好了。米碾好后还需要用风箱把米与糠分离。风箱形似诸葛亮的木牛流马,四条腿,高约1.5米,宽约25厘米,两边用木板钉起来,中间空当处安装一根能手摇的粗木棍,木棍上再有间隔地装上四块薄薄的木板,作为风扇。风箱顶部开一长方形小孔,大约长20厘米,宽约10厘米,小孔下面用能随意控制的小木板挡住稻米进入风箱。在小孔上面装上可以搬动的漏斗,漏斗四方形,底小口大,高约30厘米,口径大概50厘米。为把进入漏斗里的米粒接住。在风箱中间安装一只抽屉似的畚斗,畚斗口里高外低朝前伸出风箱外,在畚斗口前放上箩筐,接上干净的米粒。操作时,先把碾好的稻米用畚斗畚到漏斗里,然后用一只手摇动木棍带动风扇产生风力,另一只手控制挡住稻米进入风箱的小木板,使稻米缓慢地进入风箱,扬去米糠,留下米粒,第一遍时稍微放快一些,先把砻糠扇去;第二遍时稍微要放慢一点,把第一遍没扇去的米糠进一步扇干净。此时,黄灿灿的稻谷已变成白花花的大米,但要真正食用还有一道工序,先用米筛筛一遍。米筛用竹丝编织而成,圆形,直径约50厘米,米筛的筛孔刚好能使米粒筛下,却能把未碾开的稻谷粒挡住,所以经过米筛筛过,稻谷粒很难混入大米中。仔细一点的农户,还要用板筛再筛一遍,板筛形状大小跟米筛基本相同,但板筛孔径更小,只能使比米粒更小的谷碎尖筛下,同时在筛米的过程中,把看到的稻谷粒再挑出来,只有经过这几道工序,我们才能吃到香喷喷的大米饭。

就这样从耕作种植到田间管理,再到收割加工,无不体现了“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的古老话题,所以人们应该更加珍惜和节约这来之不易的粮食,当然这是一句题外话。

上述这些农具的逐渐消失,一方面反映了时代的进步,另一方面也提醒有关部门要抓紧进行收集和保护,以免这些农具在我们手里不知不觉地消失了。

作者单位:岱山县档案馆(史志研究室)