- 放大

- 缩小

- 默认

养鸡 1963

朱仁民 字数:

《 舟山日报 》( 2025年01月05日 第 02 版 )

父亲在小小的领地上把鸡养得像“联合国”一样闹猛

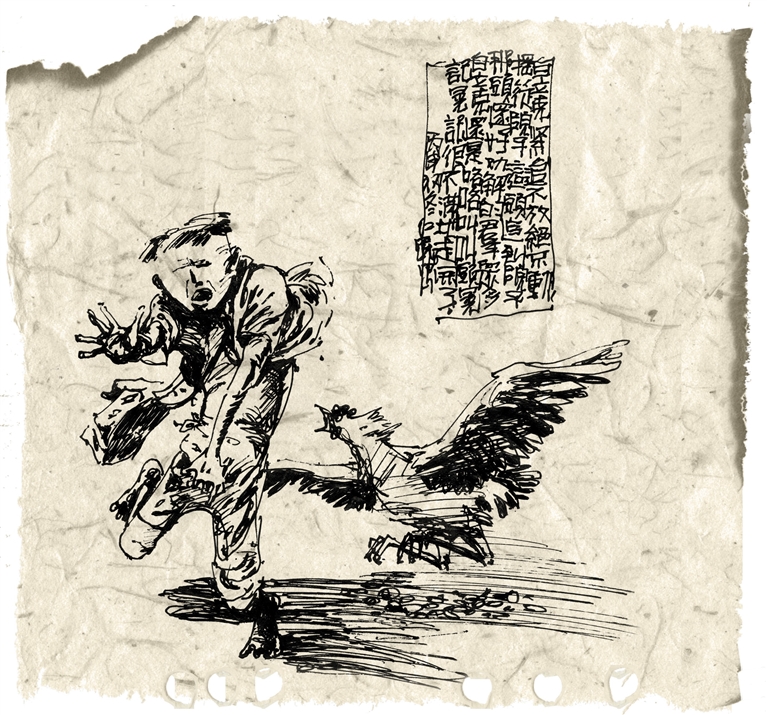

“白立克”竟然跳将起来直啄小孩的小鸡鸡。小孩吓得边哭边逃,尿抖了一裤裆。

□朱仁民 文/图

1962年前后,全国各到各处只要有地好开,开出来就归你种,种出来就归你吃,吃落还能养:养鸡、养羊、养鹅、养鸭随你养,养大也归你。

父亲坐在屋后的田埂里,咕咕忖忖突然脑额头一拍:试试看——养鸡。

父亲与房东二阿公商量,在屋后用渔网圈了一领菜地,开始养鸡。我们都盼望着买只鸡蛋孵出一只小鸡,小鸡养大生出一堆鸡蛋,一堆鸡蛋又孵出一群小鸡,一群小鸡养大换成一只山羊,一只山羊养成一群山羊,卖掉一群山羊买进一头小牛,最后一只鸡蛋不是变成了一头牛?那叫“一只鸡蛋的家当”,忖忖有道理,全家动员——上的!

父亲在全家五个人住的十五平方板屋里硬塞进一只用柴油桶改装的炉子,将一只大镗锅改造成孵小鸡的“温室”,一只玻璃做的温度器插进插出,螺蛳壳一样的小板房里,电表把温度控制得像“赖孵鸡”的体温一样,我们全家好像统在“赖孵鸡”暖烘烘臭兮兮的肋胳肢下,过着充满温暖和希望的幸福生活。

父亲三日两头将热乎乎的鸡蛋取出来,对着灯泡眼火瞥瞥,放到水里漂漂,研究着小鸡的成活率。不成功的“死胎”叫“孵退蛋”。每当父亲痛苦地将一堆“孵退蛋”一只一只小心翼翼取出“温室”,那都是我们兄弟暗地里心花怒放的辰光——“喜蛋!喜蛋!”

那一只只带着软软鸡毛硬硬蛋黄的鸡不像鸡,蛋不像蛋的“孵退蛋”,简直是我们三兄弟的“百鸡宴”。

一

那领网圈的地里没多少日脚就有了成群的小鸡,吱呀吱呀天亮叫到夜。我一放学扔掉书包就窜到田里去割“小鸡草”那种小鸡顶爱啄的野草,或者在农业社花菜田里剥几爿花菜叶爿,笃笃笃笃白刀笃成烂泥一坨,拌进米糠、倒进鸡槽、拎进圈网,没等咯咯唤两声,小鸡们头颈梗笔直,眼乌珠突出,翘起插着两根硬毛的翼梢管冲了过来,吃相再难看没有,全是饿死鬼投胎。

我看着吱呀吱呀叫叫的小鸡们从网圈幼儿园的小朋友变成了一大群发育完整的青壮年。顶多的是“白立克”,生得顶好看,血红的鸡冠头全身雪白,生起蛋来噗洛托噗洛托一日一只分眼分榫, 而且又白又大;那“澳洲黑”灰黑色高大雄壮羽毛铮亮,重的足有十来斤,叫起来喉咙嘎嘎响,发育后生一样,两只脚骨粗大强壮,没本事生蛋吃肉用;另外也有几只吃肉用的“洛倒翁”和生起蛋来叫得像扫机关枪一样的“芦花鸡”等。父亲在这块小小的领地上营造出鸡的“联合国”一样闹猛。

当然,这个“联合国”也是一个“不上科”的组织:吃饱了一个个看看样子蛮好,雄的像绅士雌的像名媛,举止优雅气度非凡,实际上里厢斗争也蛮复杂,抢地盘、夺粮食、大强小、拉帮结派打群架样样统有,跟人一式一样。

有几回不知哪边有邪风阴气刮过来,网圈内集体发鸡瘟拉白屎,就是那种烂溏鸡屎,顶怕的。尽管父亲脑筋动尽中药西药糠里拌拌,把鸡一只一只抲在胸骨头挖开嘴巴,硬生生把药塞进鸡喉咙管,但多数呒用场,一个夜到牺牲一批统会有。只要日里看见有畏头畏脑,头颈佝在胸骨头里厢,立在角落头噗笃噗笃打瞌充,屁股软毛上有点烂屎结粑的,我们就紧张了,立即采取隔离审查,但再灌药也没用,第二日,还是一只只掼倒地上,眼睛闭贼牢,壮烈牺牲含恨而去,父亲倒拎死鸡扔进破麻袋,背到几里外西北风吹不到的地方,地里掏个深洞捂落再闹上几脚。

全家事业挫伤严重。

当然,没有天灾人祸的日子,那网圈里厢还是充满了祥和气氛,哪怕它们爱死了恨死了常有的种族间斗争,性别间矛盾,同样组成一个丰富多彩的复杂社会。那些高大威猛的雄鸡们一只只挺胸凸肚,斗志昂扬,摆着POSE,厉害猛,看见卖相好的草鸡相记相记走拢来,丁字虚步一摆,靠过去,单边翼梢荡落,咯咯叫叫喉咙声很胖。父亲很科学,他一直控制着圈内的计划生育情况。

公鸡,必须是“太监”。“太监们”自认为在圈内长得最雄壮威武高人一等,咯咯叫叫气宇轩昂,殊不知越轩昂越短命,常常有人过来出个好价,拎走了,笨贼佬!

草鸡们的工作是生蛋,那是我们最关注的事,出蛋率直接关系到投入和产出的最快经济效应,这当中“白立克”顶赞,生得雪白高贵,生出蛋来也雪白高贵,一日一只,一礼拜息一日,也要放假的,很规范。不过种虽好,蛋只打只全靠营养补进去,营养哪里来?我们自己都糠菜瓜果,荤气难碰,鸡圈里厢也是野草、菜叶爿拌着米糠做饲料,偶尔我靠着放学辰光到河埠头钓钓“大水蜻蜓”、挖挖“地蚕”“蚯蚓”、抲抲“螳螂”“蚱蜢”给“白立克”“芦花鸡”“海门草鸡”等几种生蛋专业户开开小灶补补元气,但还是不够的。父亲智慧,是他顶早发现了那种“活食”,那种绝对高蛋白的“活食”,那种说说臭兮兮,看看滑腻腻的“活食”——蛆,一坨一坨白白胖胖纠缠忙碌在屙坑屙坨团中的蛆,那是苍蝇的儿子。父亲用纱布做了小小的网兜,缚在竹竿上伸落在农业社的大屙坑里撩呀掏呀,掏了半网兜,沿着菜地臭气冲天滴滴答答直奔溪坑、在清澈透亮的溪水里漂洗冲刷,洗到网兜里的蛆虫们雪白粉嫩快乐地搅成一团为止,倒进网圈,引得圈内一场轰轰烈烈的哄抢骚乱,公鸡草鸡们在免费的午餐中腾腾腾地往上蹿个头。那个辰光这些虫蛆在我的心目中和溪水一样的清爽透亮,它们让我充满了无限地希望和企盼,真的。

大概也是因为尝过这些虫蛆味道,圈内的公鸡草鸡们对圈网外的菜地粪坑格外地向往。不管我们管制多严,它们每日咯咯叫叫,一日到夜脑筋动煞往网眼外钻。块头大的“澳洲黑”“洛倒翁”蹦蹦跳跳,跳上半米一米掼落来,忖忖一点没花头摇摇走了;瘦骨柴一样的“海门草鸡”“芦花鸡”们胸骨头瘪塌塌,翼梢管弹到两三米高,撞在网上倒笃笃落来,几记跳过失去信心也老实了;只有那贵族出生的“白立克”,大白鸽一样三日两头有飞出丈多高的围网,那像走进了一个西方自由大世界,一路啄记啄记东张西望,摸到农业社长方石板砌拢的大屙坑,立在屙坑边的石板上,盯着屙坑内的美食们烂涎水流流,这些高贵的“小姐太太们”敌不住白白嫩嫩的蛆虫们的勾引,统会奋不顾身跳将进去—— 上当了!它们以为这里美食遍地——美食是有的,但不是地,这是浮在屙坑上的屙。高贵的“小姐太太们”凫在醉人的臭屎中扑腾挣扎大呼小叫,我们发现早的,弄个竹竿网罩撩上来,扔在溪水里抢救;发现晚的便光荣牺牲了,我们除了心痛,也是无力回天。

父亲认为,瘟死的鸡病毒缠身不能吃,屙坑里淹死的鸡时间不长肉还清爽,也是难得的山珍美味,闻闻恶心扔掉可惜,那年月像我们这种人家,一年是吃不到一只鸡腿的。父亲一不怕脏二不怕臭,撩上来溪坑里一扔,冲上半日,斩头去尾取大身,挖清内脏,肥皂擦擦,考究一点再用工业酒精涂一遍,火上烤掉已经被屙坑熏成青紫的鸡皮,瓦罐中扔块大生姜,在火里腾腾闷其一个夜到,第二日整个院子里就“十里香”了,大家从窗门口伸出半只头,叫着:“哇!香呀!香足喽!”父亲扯下又白又嫩的鸡腿,我们兄弟来不及,熬烧冲上来一顿风卷残云,台风刮过,土匪到过,三下五除二,几分钟内除了地上一堆鸡骨头,瓦缸底朝了天,父亲捋捋嘴巴:好吃,好吃,味道多少好都不晓得!

二

这样的日脚并不长, 后来局势有变。具体的情况我不懂,反正记得父亲有一日和二阿公吵架了,父亲很痛苦的样子,捧着头蹲在地上,呆墩墩地看着圈网内的公鸡草鸡们,网圈内的大鸡小鸡一片寂静,大概知道事态的严重性,集体肃穆没发出一点声音。

又有一日,一个叼着香烟的人围着圈网团团走了好几圈,朝父亲伸出几根手指说了声:“顶多七十二块!”

父亲牙齿咬咬,就这样用七十二块把全家几年用血汗养出来的“产业”彻底卖掉了。我忘了鸡的具体数目,只记得各种品种五颜六色,雄的雌的毛估估六七十只总是有的,父亲说这是整个县里鸡的品种养得最齐全的鸡场。

记得父亲将整个网圈内的“联合国”盘给那个叼香烟人时,我们坚持留下了那只顶会生蛋的“白立克”。那是一只具有相当计划生育概念的草鸡,雪白的羽毛,血红冠头。它离开鸡群,提干了,待遇不一样,直接进入了我们的家,和我们一起生活,日里放生在院子里,这户门口弄点吃吃,那家饭桌下打打瞌充,咯咯咯咯叫叫懒腰伸伸对生活待遇基本上还是满意。而大多数辰光还是在我家的桌凳底下蹲着,好像神思着什么回忆着什么,院子里再也没有好吃的蛆了,它却依然一日一只蛋, 一礼拜息一日,日复一日雷打不动,并且每当生下一只蛋,它便跳出鸡窝,在院子里昂首阔步,咯咯嗝、咯咯嗝叫得应天响,非让整个院子全知道它的生育能力不得了一样。院子里的老老小小都非常欢喜它,统认为它是前世修来到我家报恩的。这样的日脚大概有个两年光景, 可能我家养鸡的福报到期了,“白立克”开始变了,变得老相变得怪异,蛋也不太生了,隔三差五地来一只,就是生了也不叫一声,只守在蛋的边上,叫它也不理唤它也不应,拨拨它的面孔,拨到哪里面孔就凝固在哪里,一动不动不知道搞什么效果。又过了年把更变态了,谁在它面前晃晃手脚,它就拼命三郎一样的冲上来,啄你,啄得很痛,甚至狠狠地抽它一个巴掌,它依然跳将起来和你殊死搏斗。记得有次邻居小顽在院子门口拉尿,“白立克”好好样样地踱着方步在他的身边,小孩也是欢喜它,一边拉尿一边咯咯地逗了它几声,不知那几声触动了它哪根自尊的神经,“白立克”竟然跳将起来直啄小顽的小鸡鸡。小顽吓得边哭边逃,尿抖了一裤裆,“白立克”穷追猛啄,绝不动摇,从院子这头追到院子那头。还好劝解的群众多,“白立克”还是咯咯叫叫,头晃记晃记很不服地走开了。

再后来“白立克”干脆就一蛋不生了,它也知道自己的身份早已今非昔比,知道我们已经不会因为它不生蛋而嫌弃它;我们也是将它当成了我们这个家的家人了,因为我们家一直将它当成我家“养鸡运动”时代的总代表、代言人,我们家对所有养过的鸡的热爱、感恩都集中在它身上。而它也好像很明白自己的地位,自豪地代表着鸡群传达着对我家的留恋和热爱。

后来我离开了家到外地打工,不清楚过了多少日脚,也不知“白立克”是什么时候离开我家的,反正从此以后, 我们家里再也没有养过鸡,更没吃过一只“屙坑醉鸡”,但是我对那个时代家中养鸡的事体却一幕一幕煞清爽,常常拉洋片一样在我脑海中滚动播放,很是想念。