- 放大

- 缩小

- 默认

舟山籍台胞邱进益是“汪辜会谈”主要推动者、“九二共识”共同起草人,他曾四次返回舟山老家,见证着一个家族在时代潮流中的悲欢离合,亲历海峡两岸割不断的血脉之情——

此生最念是归途

曹玲 张莉莉 姚舜妤 字数:

《 舟山日报 》( 2024年12月28日 第 02 版 )

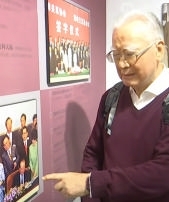

在舟山去台老兵史料陈列馆,邱进益指着展厅墙上一张照片中的自己

邱进益(右二)与妹妹邱信儿(左三)合影

“汪辜会谈”现场,二排右二是邱进益

□记者 曹玲 张莉莉 姚舜妤

金秋暖阳洒在舟山干石览龙潭老街42号民居庄家大院,墙角的枇杷树花香渐浓。

10月26日上午,台北舟山同乡会一行20余人走进位于庄家大院的舟山去台老兵史料陈列馆。

陈列馆展厅墙上一张泛黄的照片,让一位白发苍苍的老人凝视良久。

“我那时是不是还挺帅的!”他指着墙上这张照片中一位西装革履的中年人对众人说笑。

这位老人名叫邱进益,今年89岁,台湾海峡交流基金会原副董事长兼秘书长,“汪辜会谈”的主要推动者和“九二共识”的共同起草人。

这张照片,记录的正是“汪辜会谈”现场。

照片中,那时的邱进益中年模样,一头黑发,意气风发,站在签字席的后排,见证着两岸关系“破冰”的历史性时刻。

一张照片,将邱进益老人的思绪拉回到了从前。

1950年,年少的邱进益随养父去了台湾。一道浅浅的海峡,从此将一家人分离,这一相隔就是半个多世纪。

此生最念是归途。直到2004年,邱进益才第一次重返舟山故土。之后,他又三次返乡。

今年12月,冬日的一个午后,记者通过微信电话联系上了正在台北家中的邱进益。电话那头,他以一位游子的身份,述说起四次返乡的那些牵挂、重逢和喜悦。

1 重逢 圆梦

2004年10月的一天,海风轻拂,阳光洒落,宛如给整个嵊山岛披上了金色纱幔。一艘船缓缓停靠在嵊山码头,众人簇拥着一位花甲老人从船上下来,路过的乡亲纷纷猜测,说有台胞回来。

老人听见,用一口流利的舟山话回:“阿拉是舟山人!”

这位老人就是邱进益。

邱进益在嵊山岛长大,1950年,随养父到了台湾基隆。这一去,就是大半辈子。至此,落日是天涯,望极天涯不见家!

“按说我早有机会回老家看看的。”邱进益叹息道。那是1993年4月,他率海基会人员抵达北京,与海协会就“汪辜会谈”进行预备性磋商。

这是邱进益时隔多年第一次回到祖国大陆。在飞机上,他压抑不住内心的激动,像过往每次飞经大陆上空时那样,时不时起身看看窗外的祖国河山。

“从1950年离开到1993年,已经43年没有回家了。”邱进益说话时顿了一下,“因为离家太久,太想家了!”

心中纵有万般思念,然重任在肩,不敢耽搁。当时各界都对接下来的“汪辜会谈”寄予深切期望,邱进益决定以任务为重,谢绝了回老家的安排。

这一等,又是11年。

2004年,离乡半个多世纪的邱进益终于回家了。“一到嵊山岛,我就知道,到家了!”一踏上码头,一阵熟悉的咸腥味的海风扑面而来。当年,他正是从这个码头远离家乡。

穿过嵊山兴隆街,耳畔传来商贩的叫卖声,邱进益的眼前又仿佛出现当年的热闹景象。

去台湾前,邱进益的父亲邱人海曾任嵊山镇镇长,家里经营着当时嵊泗第一大渔行“邱公兴”。

旧时,家里的渔行就在这条街上。一到鱼汛期,街上行人拥挤,数十家店铺燃起汽油灯,整条街巷耀如白昼。

身边有孩童嬉闹而过,他似乎看到了自己儿时和小伙伴一起结伴奔跑的小小身影。

远离家乡的几十年间,这样的画面无数次在邱进益脑海中闪过,渐渐定格成乡愁的碎片。

“在台湾,和我们这一代人有着共同记忆的人并不多。”很长一段岁月里,熟悉的家乡方言很少被说起,但一些习惯依旧镌刻着家乡的印记。

“我喜欢吃海鲜,菜做得很咸。讲话总是有浙江口音。”邱进益对记者说。

明月一弯是乡情。乡音未改,对家乡的思念不曾随岁月淡去。

“我们这一代人对国家民族的观念是很浓厚的。”邱进益说,当姐姐、姐夫告诉自己联系上舟山老家亲戚时,当即决定回家看一看,无论如何总要回去。

海边的秋天总会多几分寒凉,跟着秋风的脚步,他踏上故土,重回老家的宅子。

过去气派的老宅已人去楼空,但记忆中的模样却依旧鲜活,耳边似乎还能听见童年的笑语,邱进益喟叹一声,终于“圆梦”了!

“重返老家,和我记忆中的样子大不相同了。”邱进益感慨道,“唯一不变的是,它还是我的家乡。”

2 相认 存恩

杨洪波是邱进益的外甥,目前在舟山从事文化旅游工作。有个舅舅在台湾,杨洪波自小就知道。但彼时两岸通信艰难,杨洪波只能通过去台返乡的乡亲们带来的只言片语拼凑舅舅的形象。

杨洪波的外公邱人海当年去台湾时,带走了大女儿和养子邱进益,而外公的小女儿、杨洪波的妈妈邱信儿尚在襁褓中,留在了嵊山。

一湾海峡,此岸彼岸。当时,特殊的身份使得邱信儿度过了异常艰难的岁月,在乳娘的爱护下,她长大成人,后来结婚生子,含辛茹苦拉扯大了两个儿子。

定居台湾的邱人海,80岁过寿那年跟身旁的亲人说,他今生最大的遗憾就是没见到成年的小女儿。

回大陆探亲的乡友曾向杨洪波述说,外公邱人海时常会念叨小女儿,当看到乡友带回小女儿的照片时,他颤颤巍巍地伸手摸着照片,激动异常。

时间不等人!邱人海准备在家人的陪同下赴大陆探亲看望小女儿,就在他启程的前几天,下楼时不慎摔倒,之后不久便抱憾离世。回家乡探望小女儿成了他一生未完成的心愿。

后来,杨洪波时常会在报纸、电视等新闻上看到舅舅,当时,邱进益已成为了台湾政界名人。

舅舅侃侃而谈、气度不凡的样子让杨洪波觉得既熟悉又陌生。彼此血脉相连,却缘悭一面。

2010年6月,邱进益受邀到舟山参加中国海洋文化论坛,论坛在舟山市华侨饭店会议厅举行。这是他第二次回到家乡。

会议间隙,邱进益从舟山市台办处意外得知了一个消息:养父去世前心心念念的小女儿、自己从未谋面的妹妹,还有妹妹的两个儿子要来与自己见面。

邱进益又惊又喜,这得来不易的相逢竟近在咫尺。

在酒店大厅等待时,邱进益难抑心中的激动。一有人经过,他会下意识觉得是妹妹到了。

终于,远远地,一位女子在旁人的陪同下缓步走来。

“妹妹到了。”市台办的工作人员走近邱进益轻声告知。

他一愣神,缓缓转身。

那位女人个子不高,身穿一件花布衬衫,面容慈蔼,眼眶此刻蓄着泪花,带着几分焦急望着自己。

“阿哥!”

一声轻唤,兄妹俩快步走至彼此跟前,每一步仿佛跨过了这几十年。

虽素未谋面,但只一眼,邱进益便确信,这就是自己的妹妹。

“像足了,像足了!”妹妹的样貌与父亲是那般相似,邱进益对着在场的人笑着说,“不用验DNA了!”

60年如转瞬,相见之时,彼此都已是苍颜雪鬓。可幸这手足亲情还未被岁月洪流冲散。

杨洪波在旁见证了这一切,看着两位老人紧紧抱在一起,因为激动,肩头不住地颤抖,他的心里感慨万千。

来的路上,他满怀期待,想象着见面时舅舅会说什么,会是什么样的表情,但当舅舅真的走到了面前,他看到眼前的人是那般亲切:个子高高的,走路很快,面色红润,说起话来声音洪亮,很精神。

激动之余,邱信儿告诉了邱进益另一桩喜事——她小儿子的男婴恰在当天上午出生,她又当奶奶了。

“母亲特别开心地将这件事告诉了舅舅。舅舅听说此事也很高兴,说要给孩子取名。”

稍作思索,邱进益写下两个字:存恩。取心存感恩之意,感恩这场团圆,也感恩这割不断的血脉之亲。

海雾散尽,离人重逢,莫叹息,月正圆。

3 杯酒 乡情

海峡无阻,乡情可渡。

“这里是生我养我的地方,我也想尽自己所能为家乡做点事。”第二次回家乡时,邱进益曾说过这样一句话。

2014年7月2日,邱进益以中华闽商经济促进会荣誉会长的身份第三次回到家乡。这一次与他同行的还有20位台商。

中华闽商经济促进会第一站必须访问舟山,这是邱进益接下荣誉会长聘书时的要求。

“我来之前,睡也睡不好。我在想,要到舟山去了,总要做一些事,总要做点贡献。”回家乡考察之前,邱进益做了很多功课,根据舟山产业特点,亲自拜访了台湾大企业的负责人,希望他们也能到舟山考察。

邱进益抵达舟山后,来不及休息,就急着与各方接触。在舟山停留的五六天时间里,他马不停蹄地带团逐个拜会。

他曾对媒体说:“能为家乡发展做点贡献,我愿意跑腿。”

“他一直在忙,努力促成投资、合作。”邱进益为家乡奔波的样子,全程陪同的杨洪波都看在眼里。为了不打扰舅舅休息,他和母亲就在舅舅下榻的财富大酒店大堂和舅舅会面聊天。

“虽然很忙,但我们能感受到他很开心。每次回家乡,舅舅的心情一次比一次开心。”杨洪波说,舅舅的开心很大一部分来自于家乡日新月异的发展。

一家人正式见面,是邱进益此行喜悦的又一重来源。

这趟回舟山,邱进益特意带上了妻子,一起回老家走走看看,分隔两地的两家人终于正式相见了。

邱进益特意准备了台湾的陶瓷和表作为礼物,而杨洪波一家也备好了各种舟山特产,让邱进益能一解多年的乡愁。

夜幕低垂,一家人围坐在沈家门大排档,吹着海风,吃上了这顿迟到了半辈子的团圆饭。

“舟山人招待客人都吃海鲜的,没什么肉。”杨洪波担心舅舅吃不惯,特意提醒道。

“你外公以前就是开鱼货行的,家里海鲜是不会少的,我怎么会不爱吃海鲜呢!”一口鲳鱼烧豆面下肚,熟悉的味道勾起了邱进益过往的回忆。

无论走多远,故乡的味道总能将人瞬间拉回记忆深处的家。“嗯!这就是我小时候吃的海鲜,做法倒是新了不少。”邱进益连吃了好几口。

杨洪波给舅舅满上了一杯产自舟山白泉的杨梅酒,“这是舟山的特色酒,喝了对肠胃也有好处。”邱进益一听,说:“老家的酒这么神奇?”一向注重养生的他头一次不顾妻子的小声劝说,连喝了好几杯。

梅酒回甘,多年的乡愁此刻仿佛也被他一口饮尽。

“舅舅还是喜欢家乡的海鲜,吃了很多梭子蟹等海鲜,还喝了不少杨梅酒,吃得很开心。”杨洪波向记者介绍起那一次聚餐,忍不住笑了。

两岸亲情,血脉相通,从未割断。尽管一家人相见次数并不多,但杨洪波能从舅舅身上感受到长辈的温暖。

邱进益在舟山停留期间,杨洪波全程陪同,就连早饭都陪舅舅一起用。

“我舅舅一直说,洪波,你吃这个。”杨洪波说,抛却了外在的种种身份,舅舅就像个普通长辈,总想着让自己多吃点。

一家人晚上抽空团聚时,邱进益细细叮嘱。老屋改造、坟地修建,关于家族的事情,桩桩件件,他都一一交代杨洪波办理。

人生归处是故乡。邱进益对记者说,这是整个家族的根,也是他此生寻找的归处。

4 心愿 勿忘

亲人越走越亲,返乡的路也越来越宽。

2004年,邱进益第一次回嵊山岛时,他从舟山本岛出发,坐了4个小时的船,因天气限制,在岛上只待了匆匆两天。

时隔六年后,邱进益第二次返乡来舟山时,舟山跨海大桥开通不久,返乡途中透过车窗,他看到5座跨海大桥连起岛屿的壮景,心神激荡。

“岛屿能与大陆连接,这是一件很了不起的事。只有这样,舟山才能有发展。”邱进益激动地说。

今年10月,邱进益第四次回到家乡舟山。这一次,他看到了故乡更大的变化。

台北市舟山同乡会每年都会举办会员大会,在今年9月大会的致辞上,邱进益又一次提到了两岸交流的重要性,并提出建议:推动舟山与基隆港直航、促进两地观音文化交流以及推动基隆国际海洋大学与浙江海洋大学的合作。

虽然身在台湾,但他的心始终牵挂着故土。话语间,他鼓励在台的舟山乡贤们勇做两岸交流的推动者。

同乡会在10月有参访舟山的计划,台北市舟山同乡会常务理事王爱勤便试着邀请邱进益一同返乡。此时距离邱进益上一次回舟山已相隔10年。

面对同乡会的邀请,邱进益心中一个存在已久的心愿渐渐浮现:寻根,寻到自己的来处!

他出生在岱山,四岁时被过继给嵊山的邱家,亲生父母没有在他的脑海中留下印记,寻根祭祖成了他最大的心愿。

很快,他答应了同乡会的邀请,带上妻子一起加入了这趟返乡之旅。

在舟山活动期间,邱进益与台北舟山同乡会一行人参观了东海云廊、舟山城市展示馆等,高楼林立、交通便利、乡村振兴……家乡的变化让邱进益激动不已。

当听闻舟山在11月7日起开通香港直飞航线这一消息,邱进益更觉得,推进舟山与台湾直航在未来有望实现。

在舟山去台老兵史料陈列馆参观时,邱进益在最后一个展厅,意外看到了自己当年在“汪辜会谈”现场的一张照片。看着相片里定格的身影,他仿佛又回到了那段难忘的“破冰”岁月。

1993年4月27日至29日,在海协会的倡议和积极推动下,经过海峡两岸的共同努力,举世瞩目的第一次“汪辜会谈”在新加坡正式举行。

这是海峡两岸授权的民间机构最高负责人之间的首次会晤,也是1949年以来两岸高层人士的首次接触商谈。

“汪辜会谈”最终建立了海协会与海基会双方联系与沟通的渠道,也开启了两岸沟通正常化、制度化的大门。

会谈过程中始终强调的“九二共识”,成为此后海峡两岸开展进一步交流合作的重要基石。

为促进“汪辜会谈”,邱进益在确定会议地点和会谈主要议题等方面扮演了重要角色, 两岸和平、沟通、共荣,是他一直以来为之奔走的心愿,如今看到心愿逐渐成为现实,他的心里满是欣慰。

第四次返乡,岱山传来的好消息更让邱进益分外欣喜。

通过舟山市台办的努力,邱进益在岱山的亲表妹被找到了。他和妻子专程前往岱山的表妹家,一家相聚,还托外甥杨洪波找到了亲祖母的坟地。

电话里,邱进益还告诉了记者正在推进中的一个计划:明年,他将带领邱家子孙四代人,一起回舟山祭祖,去看来处,感念祖恩。

“中国人不能忘本。我要告诉后代,我们从哪里来,又是如何走的后来的路,未来又该做些什么。”邱进益说,他要召集定居国外的、长住台湾的、留在舟山的邱家后代一起回家,这才算真正的“邱氏家族大团圆”。

少年颠沛远走他乡,后为两岸沟通奔走大半生,如今在人生暮年,他回望自己的四次返乡,期盼着与故乡的第五次重逢。

当海风拂面,他讲来处,亦念归途。

本版图片由舟山市台办提供