- 放大

- 缩小

- 默认

新华社客户端、潮新闻的评论传播量浏览量70万+

《逐梦远洋》:中国渔业兴衰发展的史诗记叙

庄列毅 陈瑶 字数:

《 舟山日报 》( 2024年11月21日 第 03 版 )

□记者 庄列毅 通讯员 陈瑶

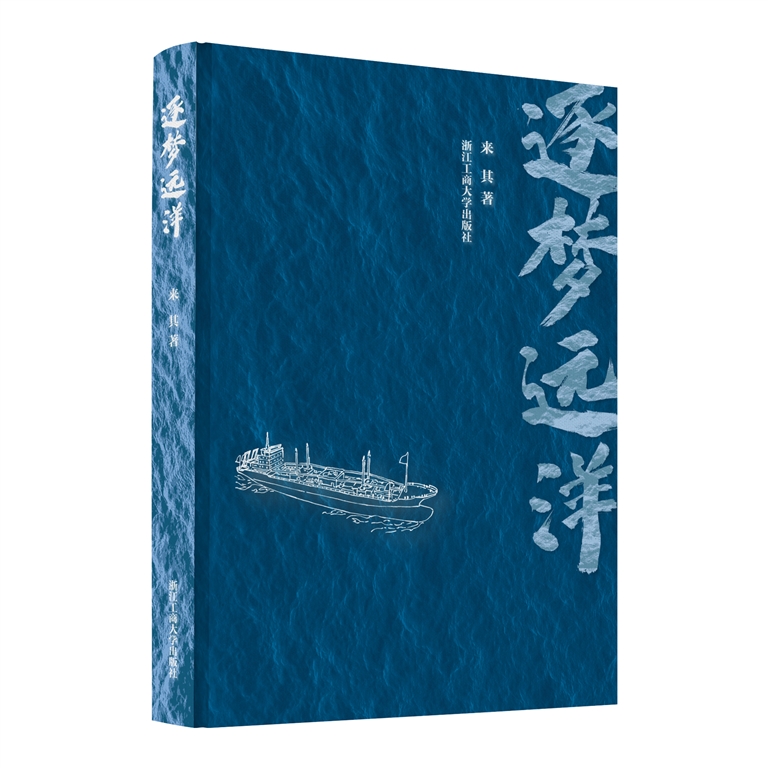

国内首部以近海远洋渔业兴衰发展和海洋生态文明之思为题材的长篇报告文学《逐梦海洋》(来其著),最近一段时间以来引起较大社会反响。新华社、人民网、文学报、中国新闻出版广电报、学习强国、潮新闻、浙江作家、解放日报等全国媒体纷纷刊发消息和评论,其中潮新闻的评论和消息的全网传播量在50万+和1.4万+,新华社客户端刊发的评论,浏览量18万+。

围绕《逐梦远洋》,由浙江省作家协会作为指导单位,由舟山市文联、定海区委宣传部、浙江工商大学出版社联合主办的一场座谈会最近在定海举行。浙江省作家协会党组书记、副主席叶彤,浙江工商大学出版社社长、总编辑郑英龙及徐剑、丁晓原、曹启文、陆春祥、伍斌、张国云、许彤、周维强、郑翔、朱晓军、赵宗彪、沈娴等著名作家、评论家、学者、编辑会聚一堂,深入探讨了《逐梦远洋》的思想艺术特色。

他们一致表示,《逐梦远洋》通过对近海和远洋渔业兴衰发展的史诗般记叙,深刻反映几代渔民的光荣与梦想,全面展现中国现代远洋渔业的崛起之路,生动演绎从“人定胜天、竭泽而渔”到“人海和谐、休渔护海”的思想发展变化轨迹,娓娓讲述生态文明和“向海而行,以海强国”的中国故事。

史诗般的记叙,虽颂犹刺,虽歌犹思

■中国报告文学学会会长 徐剑:

《逐梦远洋》最大一个亮点,就是以小视角写大海洋,以岱衢渔场一条黄鱼、一条马面鲀、一只活蟹、甚至一只小虾米的传奇视角,展开一卷舟山渔人远征大洋波浪壮阔的史诗。《逐梦远洋》还有一个值得提及的亮点,就是以一部报告文学书写,展示了中国作家海洋文学意识的觉醒。本书我最看重的一点,还是来其的批判反思精神。虽颂犹刺,虽歌犹思。前半部分与后半部分,构成一种对应和互文关系,体现了来其作为一个写者对大海的敬畏和悲悯。

■中国作协会员、浙江省作家协会报告文学委员会主任 张国云:

《逐梦远洋》高站位书写,与新时代和大历史同频共振,真实地展示了中国远洋渔业发展的宏伟蓝图,全面反映了人与自然、历史与未来、传统与科技、生存与发展、小人物与大时代的激荡的文学景象,以厚实的“深蓝故事”书写了向海而行的新篇章。

它全景式呈现,渔港千古情与重整衢港渔火的辉煌,千百年来舟山百姓以捕鱼为生,然而大自然的馈赠并不是取之不竭的。步入21世纪,工业化的发展及对海洋渔业资源的过度捕捞导致了海洋生态环境恶化,一场前所未有的渔业、渔村、渔民全方位转型之战,在浙江渔区打响,这也把《逐梦远洋》的故事推向高潮。所以,以中国海洋文明为视野,以新中国成立以来的渔业发展为线索,立足当下的全球化经济现状,《逐梦远洋》全面展示了渔业、渔村和渔民的前世今生,以及诗和远方。创作宏大而又细腻,具有高度的历史使命感,紧贴时代脉搏,深入人性灵魂,犹如在为这个轰轰烈烈的大时代立传。

■中国散文学会副会长、浙江省散文学会会长、鲁奖得主 陆春祥:

来其为中国当代的海洋文学,贡献了一部好作品。我读《逐梦远洋》,内心一直有一种隐隐的痛感。这种痛感,大半为鱼而生发,小半也为依靠大海而生存的渔民,鱼与渔民,像一对天生的对手。伴随作品叙事的不断推进,后半部渔民境遇大大改变,将捕捞的视角转向远洋,但我读来,依然透着深深的无奈。我特别关注作者的一些叙事细节,我以为,这些触动我的细节,直击当下人心,引发人类的深度思索,继而延伸至海洋生态的开发与保护,乃至整个生态系统的平衡。这就回到了当前宏大的生态命题,绿水青山就是金山银山。《逐梦远洋》中那一望无际的海洋,也是人类共同的无限辽阔的绿色疆域,同样需要我们精心呵护,取之有度。人类应该从以往的伤痛中长记性。《逐梦远洋》,帮我重新诠释了海洋,亦让我重新认识了舟山。

文学性的抒发,动情入心,感人至深

■中国报告文学学会副会长、著名评论家 丁晓原:

生态写作是近期报告文学创作的一个热点,《逐梦远洋》以其题材的出新、书写的另异而独树一帜,具有重要的价值。它记述了舟山人闯荡远洋谋发展的特殊背景和艰难却有收获历程,其中有“远征西非”时与外方的磨合,有“在白令海、鄂霍茨克海捕鳕鱼”时的遇险,有“转战”北太平洋、东南太平洋、西南大西洋三大渔场的艰辛、壮阔和绩效等。这些异域殊景,为读者打开新的时空视窗,陌生化的描述激发起阅读的兴趣。更为重要的是“逐梦远洋”的叙事,注重人的作为、人的精神性格的表现,真实生动地再现远洋逐梦者纵横深蓝勇闯大洋、艰辛创业人生硬朗可敬感人的形象。反思性也是《逐梦远洋》重要的主题调性。这种主题调性体现在作品对舟山“渔史”具体而完整的记写之中。

■浙江省文艺评论家协会副主席 曹启文:

这是一部大容量、大跨度、大空间、大思考的作品。作品写的是海洋生态,但又不止于此,是一部大生态纪实文学。所谓大生态,包括“人与自然”“人与社会”“人与未来”“人与自身”所构成种种关系,既有物质层面,也有精神层面;既有微观,也有宏观;既有过去,也有当下和未来。作为文学作品本身而言,无论是作家在创作构思和落笔叙述期间,还是作品完成后所呈现的事件、故事、情节、人物等等,都是感性的,生动的,有形象的,有感染力的。难度就在于,要做到微观里有宏观,感性中见理性,故事里有事件,现实里见历史,细节中有整体,形象里有思想,并且将这些自然而然融合在一起,用文字呈现出来,这是需要本事的,是由作家综合素养决定的。对此,来其和他的《逐梦远洋》做到了。

■上海文艺评论家协会副主席、《解放日报》副刊部主任 伍斌:

《逐梦远洋》,是建立在鲜明的在地性、艰辛的调研性、巨细的样本性基础上,糅合着现代文明、科学发展、理性思辨眼光,以及强烈的忧患意识、突出的文学把握能力,历经五年努力后,完成的一次文学的海洋“逐梦”。面对题材的宏观性,作者没有高歌猛进,拉大架子、叠大数据、讲大话语,其身位是贴地的,甚至是“掘地三尺”的。在如此大开大合的创作中取这样一种姿态,是可贵的。正是对于叙事、对于故事、对于命运、对于文化的旨归与看重,赋予这部报告文学以诗的构架、散文的语言与小说的时空跨越、叙述张力,赋予作者驰骋于巨大的地理、历史时空的另一层选择自由和自如。它不仅在同类题材的宏阔度、历史开合度上前所少有,而且在对文本的文学属性、生命灵性的观照方面站上了一个经得起考验的高度。

■浙江省作家协会报告文学委员会副主任 许彤:

创作的成败,关键在于选题。《逐梦远洋》成功就在于选题独特,既古老又新颖,选前人之所未写,开拓取新,填补空白。通过对舟山渔场百年变迁的全景式纪录,体现了依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢等现代海洋思想。

来其集舟山市文史馆馆员、作家、记者于一身,具有较为高超的文学表达能力和历史叙事分量,他把笔触深入历史肌里,又回应时代风云,鲜明地体现了作品独特的时代性、文学性和思想性,而这三性,正是优秀报告文学的魅力之所在。《逐梦远洋》是一部在人文经济学视域中让人自省深思的作品,既有对舟山渔业历史的宏大叙事,又有对个体命运的真实记录;是时代演进和前行的形象写照,既有对开拓远洋的激情演绎,又有对海洋生态的悲悯书写;既有对传统文化的探究追寻,又有对社会问题的揭示拷问。

《逐梦远洋》语言生动、形象独特,有些场景和故事,虽然着墨不多,但令人动容。这部独具价值的厚重报告,涉及海洋历史学、社会学、经济学、文化学等,若将它形象地喻之为“海洋文化百科全书”也不为过。

■浙江省作家协会文学评论委员会副主任 郑翔:

我平时的工作主要是关注浙江作家的小说创作,报告文学作品看得不是很多,但是就我所看的作品来说,能靠文学性、趣味性吸引我从头到尾认真看完的报告文学作品很少。其中可能有题材的原因、作家的原因,或者写作时间匆忙等原因。刚看到《逐梦远洋》这个标题时,说实在的我是略有抗拒的,但翻到目录,就已经能吸引我了。我是海边人,家门口就是海港、海涂,一直对有关海洋、海洋生物的知识非常感兴趣,而且可以说是有相当积淀的。但这部作品里仍有很多我不知道,或者说知道得还不详细的知识,而这些知识本身就是很有趣味性的。虽然书里面的很多字要查字典,但我还是看得很开心。而知识性、趣味性本来就是文学性的重要组成部分,这也使这部作品不只是“报告”,而是“文学”。尤其是远洋之前的部分,其文学性类似于散文。

新闻性的记录,唤醒使命,警示后人

■中国报告文学学会理事、鲁奖得主 朱晓军:

《逐梦远洋》是一部具有鲜明新闻性的报告文学力作,一部少有的“超高清”之作。作者通过一丝不苟的采访写作,以及对作品真实性的追求,从舟山渔业史提炼出人海和谐、持续发展的理念。

这部作品不仅填补了舟山渔业题材长篇报告文学之空白,也成为中国远洋捕捞题材报告文学的奠基之作。

在《逐梦远洋》中,来其除文学笔法外,还大量运用了新闻笔法。以不事修饰,质朴、简练、直接勾勒出事物的特征。作品中,跳笔频繁出现,几近覆盖各个章节。来其运用新闻跳笔将许多人物、大量的情节、细节,数据、史料和知识揉进作品。作品信息容量超大,视角多样,有立体感。信息丰富所产生的强烈时代代入感,给受众意想不到的惊喜。让事实说话的新闻表达和生动形象的文学表达糅合在一起,大大地增强作品的可信度、真实度和清晰度。我认为,这是来其在这部作品的创新之处,这给具有新闻性的报告文学提出可借鉴的写作技巧。

■《台州日报》原副总编 赵宗彪:

记者出身的来其是有着强烈使命感的作家,他的《逐梦远洋》,自始至终充满着忧患意识,为舟山的现在和未来忧虑,为中国的海洋未来忧虑。丰富的史料,各种细节信手拈来,都无比生动。如写到历史上的各次空岛大迁徙,写到大黄鱼从旺发到凋零,写到无节制捕捞造成的灾难,写到痛定思痛后的反思,写到远洋开拓的艰难与收获,都包含深情与伤感,读来特别有感染力。他记录这一切,是为了给后人以警示,为了更好的发展与生活。这种舍我其谁的道义担当,也正是此书的魅力之一。

■浙江省作家协会文学评论委员会副主任

周维强:

我读这部作品,概括说,主要有四个比较深的印象。

获得的第一个印象是,来其对舟山渔业有纵贯古今和横跨东部海域的全方位全过程的把握,这既源于思考的力度,也源于文学写作的根底。

第二个印象是,这部作品,有着长期的采访积累,酝酿多年,在“厚积”的基础上写出了这部22万字的海洋渔业盛衰史。

第三个是印象是,来其专业地运用历史资料,增添了作品的文献知识含金量,也因此增加了作品的历史的厚度。

第四个印象,也是最主要的一个印象,这是贯穿了现代生态文明观之下的对舟山渔业的反思和在反思基础上的对未来的观照,这个反思不只是对舟山渔业的,也是对整个渔业的;这个对未来的观照也不只是关于舟山渔业的,也可以是整个渔业未来的。

■浙江工商大学出版社大众读物事业部主任

沈娴:

《逐梦远洋》的写作具有“复调”特色,从中可以看出中国报告文学和生态文学书写的尺度、呈现方式和发展方向。《逐梦远洋》正是因为准确把握了当代价值的尺度,才有了现实的力度和锐度,为当代主题出版和报告文学的写作提供了一个以平视视角进行日常化写作的优秀案例。