- 放大

- 缩小

- 默认

洋生忙时

董佩芳 字数:

《 舟山日报 》( 2024年11月11日 第 02 版 )

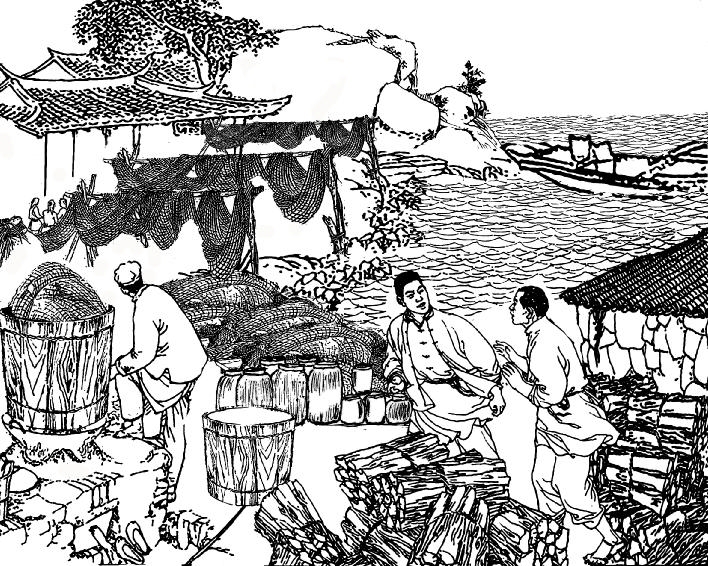

血网(线描画) 作者 石林

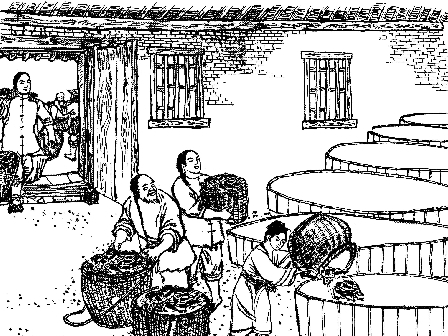

腌鱼(线描画) 作者 石林

□董佩芳

“洋生忙时”是一段流失的时节,是一幅记忆中的画卷,更是一缕缕深深的眷恋与怀念。

“洋生忙时”又称为“洋生忙市”,顾名思义:海洋里的生活,繁忙的时节;也可为:海洋里的生意,繁忙的集市。无论“洋生忙时”或是“洋生忙市”,她都是昔日东沙繁华的街市。

一

每年农历四月初至五月底,当山坡上那一簇簇名叫“黄鱼花”的“毛粟刺”盛开的辰光,是大黄鱼群从浩瀚的大洋深处,洄游到它们的老家岱衢洋产卵的时候。那时,东南沿海一带的渔船聚集在东海,几万艘渔船张网以待,这就是著名的舟山渔场“大黄鱼汛”。东沙的海洋营生开始了,“洋生”属于东海渔场,也属于东沙。

一年中最繁忙的时节到了,大人们总是叮嘱孩子:洋生忙市,忙工时节,不要到横街头去吵闹!弄堂口张张,人多!小心给板车撞倒,当心给“东门人”拐走!

横街呈丁字形,东西向称为小横街,南北向称为大横街, 站在弄堂口,一眼能望尽横街的东西和南北。

横街上操着南腔北调的人群熙熙攘攘,推自行车的与拉板车的胶结着,挑篰篮卖菜的和买菜的挨肩擦背,担水桶的和扛盐包的相距咫尺。大饼店擀面棍急促地敲击着桌板,“啪、啪啪”的声音响亮而富有节奏。水果店的营业员在卖力地吆喝:蜜甜西瓜啊!3分一斤!

最西边那通向水库和码头的是条为渔业服务的街,街的两边有绳网厂、打铁店、箍桶店和制作篰箩、篾簟的竹器社。来回飞跑着拉水车和运煤大卡车,散落下来的煤屑和飞溅出来的水混为一体,整条街终日“嗒嗒滴”,像拔泥涂一样泥泞。

“让开”“让开”,伴随着一阵阵急促的吆喝声,一辆小板车从西边拐角处由远而近,拥挤的人流急速两边分开,清理出一条顺畅的道路,小板车稳疾向东而去,赭褐色的浓稠液体从车上的木桶里溅漏下来,在横街的石板地上留下一行行赭褐色的星星点点,夹着一股难闻的腥臭。

“这是什么?”

“是栲网的血。”

“怎会这么臭?”

“大黄鱼喜欢嘛。”

于是孩子们翘起鼻子用力吸一下,顿时觉得这种很难形容的臭味也变得好闻起来,随着“栲网血”不定时地出现,街上的人群像潮水一般合拢又分开,合拢又分开。

弄堂口那家两层楼的饭店比平常热闹了许多,楼上楼下已摆下十来张八仙桌,冷盆热菜一齐上,操着各种口音的抲鱼人称兄道弟、呼朋唤友凑在一起,喝酒吃肉,划拳猜枚。“哥俩好啊”“六六顺呀”“拗金块呀”“八大仙呀”“三颗礁啊”“八八八”“六六六……”的声音很响,传得很远。

水产公司的厂屋大门敞开,落地桶里的旧年鱼卤已清理干净,有人在接水管拉电线、铺设台板,一盏盏锃骨雪亮准备应急用的汽油灯已摆弄停当,墙角边有几十幢叠加整齐的新篰箩和刚从盐场运来的新盐堆。

有线广播早、中、晚循环播送着气象、新闻和各类文艺节目。广播是东沙人的自鸣钟,东沙的早晨在“东方红”乐曲声中醒来,晚上在“大海航行靠舵手”的歌曲中入睡。鱼汛时期,气象预报结束后照例会播送鱼汛消息:

“舟山渔区气象台今天早上五点钟发布的大风警报和天气预报……”

“大目洋、猫头洋、渔山、大陈渔场,东到东南风3~4级,明天最高温度23摄氏度,最低温度16摄氏度……”

“同志们,天气预报到此结束,下面报告鱼汛消息,根据舟山渔场指挥部发来的鱼汛消息:今年大黄鱼在中街山渔场一带旺发……大的网头五六百担,小的网头三四百担、特别大的网头一千多担。”“××带头船老大,在浪岗一带一网抲到大黄鱼一千多担……”

傍晚时分,经常有人在弄堂口高喊:“夜饭吃好,弄夜黄鱼起嘞!”“栈货坑,弄夜乌贼去了!”

“弄黄鱼阿颗岸啦?”

“宁水公司、奉水公司、舟水公司……随便起!”

顿时,夜色朦胧中,昏暗的路灯下,横街上是三五成群、来往匆匆扛板凳、拿劈鲞刀的小媳妇和大姑娘,各自就近奔向各大水产公司的生产场地。

由于保鲜条件的限制,抲上来的鱼只能趁新鲜就地剖鲞腌制,加工成鱼干,再运往各地。

第二天早上,水产公司门市部会有“黄鱼头”“鱼鳃八挂”“鱼子膘肠”“里肉”等下脚料供应。东沙女人巧手做菜,餐桌上又多了几碗“暴腌黄鱼头”“红烧八挂”“咸菜鱼子膘肠汤”等下饭神器。

二

赭褐色是渔家色,也称“栲色”。船上的篷帆、渔网、渔民身上的衣服等都是棉、麻织物,碰到海水容易发脆腐烂,用栲树的皮或一种叫“薯莨”的藤状植物的根,可用来作渔网、篷帆、船上衣物的防腐剂,把薯莨根皮和网在大锅里一起煮,经煮染后的网具、篷帆等质地发硬,坚韧牢固,长期浸泡海水里不会腐烂,这种煮染的工艺称为“栲网”或“烧栲道”。

外籍抲鱼人中,象山的东门渔民和奉化渔民比较有代表性,常年驻扎的也较多,所以东沙人把操着各种口音的外地抲鱼人统统简称为“东门人”或“奉化人”。

“东门人”大都光着膀子,偶尔见到的一两位,穿件后一片前二片、白里透红的“领郎”,亮出古铜色肌肉,穿条赭褐色俗称“龙裤”的宽大叠腰裤,腰间系条赭红色的粗布腰带,蒲扇一样的大脚板难得见到穿双露脚趾头的草鞋,头发根根结巴向上伸,胡子拉碴,象只竖毛的刺猬。

“东门人”挑两只卤桶担,前桶装蟹股后桶装泥螺,串街走巷叫卖。东沙人习惯把海螺统称为“驴”,但是对每一品种的螺还是细分叫“螺”。偏偏“东门人”把“泥螺”唤作“泥驴”,听起来怪怪的滑稽。

宽大嗓门夹带沙哑的叫卖声在弄堂里响起:卖泥驴嘞!卖蟹股嘞!

“泥螺多少一斤啦?”对面弄堂的娘姨迈着猫步娉婷袅娜地过来。

“阿嫂!泥驴买勿?五分一碗。”东门人忙弓身舀上一碗送上前,咧开大嘴笑嘻嘻,露出两颗金大牙一闪一闪,殷勤地说。

桶里的泥螺卤水滑黏黏呈金黄色,发出阵阵的醉香。

“泥螺桶里撒尿啦?颜色咋格黄啦?”对面弄堂娘姨双手叠在胸前,斜着眼睛,抬抬下巴,侧着身问。

“阿嫂,讲话凭良心喔!泥驴里啥人会撒尿呢?泥驴是要吃的呀!”“竖毛刺猬”急了,委屈地说。

对面弄堂娘姨弯下腰,跷起兰花指伸出两根手指捏一粒尝一尝:“呸!要死快嘞!有泥珍咯!”

“你渍泥螺怎没有把泥吐干净呀?”对面弄堂娘姨撅着屁股,一边手指笃笃东门人,一边侧过脸连声吐口水:“呸!呸!呸!烂泥也吃到嘴巴里了。”

“东门人”挑起卤桶担怏怏离去。

“啧!啧!啧!唉! 鲜是蛮鲜,香也蛮香,可惜有泥珍咯。”对面弄堂娘姨吮吮两根手指头,望着远去的背影遗憾地说。

一个细雨绵绵的晚上,一位身穿簑衣头戴笠帽的“东门人”一手拎酒瓶一手提桅灯,边走边喝,醉眼朦胧,一头撞在向前蹒跚行进,哼着小调双眼惺忪的“酱篷篓”怀里。

“汝……侬……啦?”“酱篷篓”发出破铜锣般伴随着沙哑的声音。

“额……糯……啦!”“笠帽翁”用同样嘶哑的喉咙答应道。

“侬……是……汝啦?”“酱篷篓”拿手背擦下口水继续询问。

“糯是……奉化宁……”“笠帽翁”努力睁开眼睛。

“喔哟!奉化宁!那额是……台州宁!额是……台州‘绿壳’!倒底汝、侬、怕、汝、侬?”“酱篷篓”霎时来了精神,怒目圆睁,扯起喉咙提高声音一字一顿竖起拇指往鼻头上左右比划。

“笠帽翁”和“酱篷篓”各自提起桅灯,相互往脸上照照,擦擦眼屎。

“啊哎!阿哥喂。”

“喔哟!阿弟囝呀!”

顿时,两个“簑笠翁”勾肩搭背,眯过眼笑踉跄而去……

这段极致又经典的故事一直在横街流传着。

三

洋生忙市家家户户晒鲞忙,扯起鲞旗猎猎响,弄堂弄面腾升起一股咸渴渴的鱼腥味道。

大路边的篾簟里晒满了乌贼鲞和黄鱼子,管篾簟的阿姨用凉帽遮住上半个脸躲在树荫下打瞌睡,几个孩子打篾簟边走过,边走边逗阿G玩。

“阿G,你昨日偷酥鱼子吃了?”

“呒没。”

“那老师叫你做算术题,你怎做不出?”

“呒没偷过。”阿G呐呐地说。

“我看见侬阿姆一边吃还一边说:透鲜——偷鲜,偷来东西是鲜。”

“阿G偷吃酥鱼子,数数数不清”“阿G偷吃酥鱼子,数数数不清”,孩子们起哄着。

“是阿拉自家晒咯!”阿G抗议了。

阿G是个胖墩墩的老实囝,小辰光发烧落下了病根,走起路来两只眼睛看地,身体向前一冲一冲,脸上的肉也跟着一颤一颤,和大家一起上学一起放学,一年级已经读了三年,数数仍数不上100。阿G脾气好,身上肉嘟嘟,大家总要偷偷捏他一下,他总是边躲边说“麻吵”“麻吵”,不恼也不怒。

一簇一簇毛粟花从山崖上倒挂下来,这是东沙人心中的“圣花”——黄鱼花,东沙人坚信:摘一朵花,会少一群大黄鱼。

谁若想摘一朵阿G就跟谁急,“莫摘!莫摘!花摘了,黄鱼不会来了!阿爹大黄鱼要抲勿着咯,要呒没鱼吃咯!要呒没饭吃咯!”阿G脸孔血血红,拉着你的袖口,一定要跟你拼到底,非要等你住手,方才摆休。

大家都“哈哈”大笑,齐声拍手笑阿G呆:

“阿G老宁,

嗗嗒抱进,

抱了灶跟,

饭会吃两半甑,

黄鱼会过两半根,

拉出屎来像杠棍。”

阿G依然一冲一冲向前走,脸上的肉跟着一颤一颤地抖,不恼也不怒。

孩子们相约晚上到山嘴头去,等清早出门抲鱼的阿爹回洋。

海!很近,转个角拐个弯已看到了大海。山嘴头码头背山面海,虽说南面海不深,但北面的小山挡住了西北风,是一弯天然避风港。码头不大却端庄厚重。她是东沙通向外面世界的门户,她也接纳了四面八方的来客。

当月亮升起来了的时候,远处海平线上出来一个小黑点:一个、三个、六个、八个、一排渔帆……哇!涨潮了,抲鱼船回航啰!

四

码头上不知什么时候已挤满了人群,航标灯亮起来了,一排排毛竹竿子挑起来的电灯亮了,水产公司的工作人员已经作好了收购前的各种准备工作,迎接渔船靠岸。

一阵阵敲锣打鼓声伴随“突突突”的机器声由远而近。

“老大!介高兴啦!抲到大网头啦?”岸上的人欣喜地向船上的人大声招呼。

“是啊!清早船出去只开了两个小时,就遇到鱼群了,哈哈哈……一网舀两载还有多!阿拉网船、偎船都装满了,还给了兄弟渔船装……”船上的人一边将缆绳拋向岸上,一边扯着沙哑的嗓子开心地回答。

系缆、拋锚、打泊一阵忙碌,转眼渔船四平八稳,两块跳板从船头伸到岸上,在一阵阵“啊加索勒”“啊加索勒”的号子声中,“嚓”“嚓”;一篰篰黄鱼滑下,嘴巴一张一张发出“咕、咕、咕”的叫声。

锣鼓声一阵接着一阵,一艘艘渔船排排地靠岸,岸边一派桅帆林立。

岸上过磅开称,三四篰一磅。

等不及的索性拿出大秤,两篰叠起来,一条杠棍穿过秤钮两个渔民一起抬,升秤打开秤砣,秤杆高高翘起,报数声此起彼伏。

打码子记账,算盘打得“乒乒”响,开水票结账一阵阵忙碌,抲鱼人沙哑的声音和水产公司收购员的大嗓门交织在一起,山嘴头沸腾着。

来不及运走的大黄鱼在码头边堆成了小山,灯光下是金灿灿的一片,船上、岸上相互映衬。

一辆辆装满黄鱼的小板车飞奔而去,“快去快回”“快去快回”。横街一路石板地,年久失修破损翘起,高低不平引起颠簸,黄鱼车一路“咯碌碌”小跑过来,震得黄鱼跌下来,快去快回赶时间,掉下的黄鱼顾不上捡,掉到谁家门口,就是谁的了。谁捡到,谁快乐。

“卸完货的渔船请赶快让开,让后面的船开进来。”

“今晚潮水涨得高,请等在外面的渔船开到栈货坑、念母岙、铁板沙码头去卸货。”

“××号船鱼网拉破了,请补网师傅赶快过来。”码头上大喇叭持续地高喊。

家无十样全,船要百样齐。码头上副食品、日用百货、粮食、水、煤各类生活物资生产用具准备齐全,为第二天清晨出海的渔船补给。渔港船进船出,人声沸腾一派繁忙景象。

“岱渔××号、××号,请小心让开一点,让后面的小船开进来靠码头卸货。”大喇叭还在继续指挥。

几只机帆船挪了挪位子,让出一条水路来,几艘比舢板船略大的帆篷船缓缓进港。

船上掌舵的是位老汉,婆婆模样的妇人走来走去不停地整理网具,一位年轻人立在船头上,手中摇晃着那根系了铁圈的缆绳准备随时扔上岸,他的媳妇背上绑着一个貌似吃奶的婴孩,双手用力摇着橹桨,桅杆上还绑着一个四五岁挥舞小手叫喊的小男孩。这些带着补丁的小木帆船,在左右大船的映衬下,越发显得弱小和单薄,东沙人称他们为“家小船”。

“家小船”们祖祖辈辈以舟为家,漂泊于福建以南的海上。常年与风浪搏斗,他们是一群流浪在海上的“吉普赛人”,一千多年来给他们立下的规矩是:不准与岸上人通婚;不准在活着的时候穿鞋子;不准他们的女人上岸。

东沙人感叹:那么破旧的小船能从千里之外的南边飘摇来到东沙不容易。

退潮时分,东沙人会到码头边去与“家小船”人兑换鱼货。退了潮的海露出一片泥涂,几只小船用跳板连在一起泊在岸边的一个角落。

“老大在吗?”岸上的人高喊。

“在啊!怎说?”远处小船篷里钻出一个面孔黑黝黝、精瘦瘦的女人,怀里抱着一个吃奶的婴儿,轻手轻脚转眼间从远处奔到跟前,船却丝缝没动。

“你家鱼货有吗?”岸上的人继续打听。

“有啊!有鳓鱼和鲳鱼。”瘦瘦女人一边轻拍怀里孩子一边说。

“新鲜不新鲜?粮票换多少一斤?”岸上的人继续询问。

“新鲜的,船是刚刚退潮前到的,三斤全国粮票换一斤吧!”船上女人把孩子抱正。

“二斤七两换一斤吧!”岸上人还价。

“好吧好吧!就算是多抲一网吧。”船上女人答应了。

三十斤全国粮票换十一斤鳓鱼或鲳鱼,干脆、爽气、成交。

“家小船”女人扎一段二寸长的红头绳挽个发髻贴在后脑,包块三角头巾,黝黑的脸,清瘦的身材看去倒也干净利索。扁平的脚板,轻盈地走在东沙高低不平的石板地上,自由地逛街、购物。

东沙没有人给她们立清规戒律,也就不存在歧视。

东沙人豪放、宽容,秉承“四海之内皆兄弟,来者皆是客”。