- 放大

- 缩小

- 默认

新跨越 梦更燃

传承文脉 改善民生 活化利用 定海:微更新推动古城焕新蝶变

吴建波 胡绿源 字数:

《 舟山日报 》( 2024年10月01日 第 03 版 )

□记者 吴建波 通讯员 胡绿源

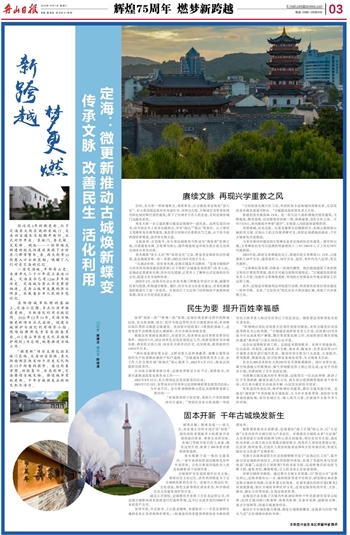

经过近3年的微更新,位于定海东大街区域的东城门、文房四宝园本月起揭开面纱,正式对外开放。东城门、奎光阁、文笔峰、砚池……一批修缮或新建的标志性建筑再现了古时东门肆市繁华,东、西大街等15街巷入口全新亮相,唤醒了人们对老定海的记忆。

一座定海城,半部舟山史。自唐开元二十六年设立县治以来,定海至今已有1200多年的历史。定海城与舟山历史紧密相连,是舟山城市发展的源头所在,承载着全市人民的乡愁记忆。

在保持城市肌理的基础上,定海小范围、多点位同步推进更新,不断活化利用古城空间。2021年12月10日,定海古城微更新项目正式启动,组建古城保护与活化利用领导小组、现场指挥部及专家咨询委员会,以《舟山市历史文化名城保护规划》为总领,统筹推进古城工作。

“微更新”项目主要包括东城门区块、文房四宝区块、东大街南侧区块及四个历史文化街区15个街巷的提升。通过形象重塑、功能复兴、业态创新,定海赓续古城文脉,推进城市有机更新,千年古城焕发出新的生机与活力。

赓续文脉 再现兴学重教之风

旧时,东大街一带商铺林立,商贾辈出,自古就是老定海的“富人区”。东大街及周边留存有朱家住宅、刘坤记大院、王顺成住宅等多座清代和民国时期代表性建筑,留下了历朝才子名人的足迹,古时定海东城门也建在此处。

离东大街一步之遥的鳌山墩是定海城中一道风景,虽然仅高约10米,历代的志书上却多次提到它,并有“衙山”“霞山”等美名。山上曾有文笔峰和奎光阁等建筑,象征着古时候兴学重教风气之盛,山下至今依然保留着砚池、墨井等文物古迹。

文脉深厚、古居集中,东大街区域理所当然成为“微更新”首推之地,以重建奎光阁、文笔峰为核心,提升砚池周边环境为重点的文房四宝园项目率先启动。

奎光阁取“奎主文昌”和“高明定邑”之意,曾是老定海的标志性建筑,是定海城里唯一的一座塔,20世纪70年代毁于大火。

“凡城必有塔。没有奎光阁,定海古城是不完整的。”定海古城保护与活化利用现场建设指挥部(以下简称“古城建设指挥部”)负责人说,定海决定重建奎光阁,弥补历史遗憾,让更多人了解和认识定海的历史文化,促进文化交流和传承。

2023年2月,定海向社会公布奎光阁三种概念性设计方案,诚邀市民参与投票,积极建言献策。随后,结合社会公众意见建议,对奎光阁建筑形制进行了进一步优化,分别设计了五层和三层形制的平面图和效果图,再次公开征求意见建议。

“古时的奎光阁只有三层,考虑到如今定海城内高楼众多,五层高的奎光阁在票选中胜出。”古城建设指挥部负责人介绍。

新建的奎光阁高38.24米,是一座五层八面的楼阁式塔状建筑,飞檐翘角,檐牙高啄,层层都带有回廊一周,典雅凝重,富有古朴之美。今年7月8日,奎光阁揭开神秘“面纱”,全面进入内部装饰装修阶段。

登塔观城,风光无限。从奎光阁第五层眺望四方,东海云廊擂鼓山巅的状元阁、长岗山上的文昌阁清晰可见,南部定海港海浪涌动,千年古城景色尽收眼底。

与奎光阁同时建设的文笔峰也是老定海的标志性建筑。据史料记载,文笔峰的历史可以追溯到明嘉靖四十二年(1563年),于上世纪70年代被拆除。

2023年底,新的文笔峰建设完工,重建后的文笔峰高11.15米,占地面积7.26平方米,建筑面积11.59平方米,底座、笔杆均为八边形,笔尖为圆形。

“文笔峰似塔非塔,仿佛是一座现代雕塑。我们根据遗留下来的图文和设计图纸等重建,使其尽可能与原物风貌相近。”古城建设指挥部负责人介绍,为提升文笔峰精美度,所用的石材都是从外地定制加工后运到工地。

此外,定海还对砚池周边环境进行治理,利用原有的老旧用房建设一座钟书楼。至此,“文房四宝”再次在东大街区域汇聚,再现了兴学重教之风。

民生为要 提升百姓幸福感

按照“更新一批”“修缮一批”原则,定海在微更新过程中把砚池区块、东大街南侧、留方、祖印寺周边等列为先行微更新区块,采用修旧如旧等形式推进古城建设。在房屋补偿政策1:1置换的基础上,适度考虑平房换楼房的公摊面积,并引导群众异地安置。

砚池区块基础设施落后,房屋老旧,很多群众迫切希望改善居住条件。2022年3月,该区块率先启动房屋征迁工作,更新范围东至环城东路、西至优正幼儿园、南至东大街许氏住宅、北至砚池,建筑面积约11033平方米。

“推出邬家塘安置小区、义桥安置小区和畚鑫苑、嘉馨公寓等房屋作为产权置换房源供产权户选择。”古城建设指挥部负责人说,在工作人员全程开展“保姆式”贴心服务下,2022年4月15日,砚池区块提前完成签约。

自启动古城微更新以来,定海按照既定目标节点,紧密配合,有条不紊推进政策处理各项工作——

2022年9月12日,东大街周边区块房屋签约启动;

2023年7月12日,东管庙弄17号刘坤记民居修缮政策处理签约启动;

今年春节后,东大街南侧修缮示范区房屋维修更新工程启动……

“效果图的样子很好看,我和几个邻居都期待早日建好。”曾居住在东大街南侧一带的市民王燕苹老人响应号召签订了征迁协议,憧憬着这里即将发生的可喜变化。

“积极响应居民对改善生活条件的殷切期盼,攻坚古城危旧房改造等群众关心的问题。”古城建设指挥部负责人介绍,昌国路124号房屋今年完成承租户解缆、腾空等政策处理工作,房屋拆除后腾出的地块建成“惠泽园”口袋公园向公众开放。

结合房屋维修更新工程,定海还对都神殿弄、东西大街连接段、它山庙弄、书院弄、桑园弄、留方路、柴水弄、陶家弄、东管庙弄等15个古城重点巷弄进行提升改造。建设内容主要为门头改造、立面提升、管线整理、路面改造,标识标牌及景观亮化等,为古城观光引流。

在全长200余米的东大街202号至芙蓉洲路路段,雨污水管分流、架空线落地与杆箱整治、煤气管网敷设等工程已经完成,走在平坦的青石板,仿佛回到了百年前的定海。

为缓解古城区域内停车难问题,定海想尽一切办法修整、新辟了位于芙蓉洲路、解放东路大昌公司、西大街公墙西侧等地的多个停车场,可以部分满足社会流动车辆、小区居民的停车需求。

有效盘活传统民居,维护修缮历史建筑,腾出古城发展空间。定海在“微更新”中坚持服务全域配套,大力补齐街巷管网、消防停车等基础功能短板,留住老城记忆,融入现代元素,全面提升主客共享人居环境。

固本开新 千年古城焕发新生

熨烫汉服,整理发钗……前几天,在定海文房四宝园开设“如故”国风馆的老板娘李小姐抓紧开业前的最后准备。看准文房四宝园、东城门等地开放后的人流量,她在这里开馆,准备了100多套衣服供游客选择。

奎光阁脚下的一栋仿古建筑内,一家中医体验馆国庆期间也对外开放营业,古色古香的环境给步入此处的顾客留下深刻印象。

古城保护旨在延续城市历史文脉,保留历史文化记忆,活化利用则是为了让古城焕发新的生命力。定海引入精品民宿、文化创意、特色文旅等街区商业业态,科学推动历史文化建筑保护性开发。

通过公开招标,定海委托专业第三方业态运营公司,对定海古城整体商业氛围进行打造和管理,迄今已完成首批约5000平方米的资产交付。

翁州书院、中式美学、上山集盒咖啡、非遗集市……丰富且新鲜有趣的业态正在老街两旁萌发,一批被盘活的老建筑将摇身变为新的消费场所。

随着微更新项目的推进,定海紧扣“海上古城”核心IP,以“大定海”文化内容作古城空间与产业定位。对散落在古城的众多“大定海”文化基因进行完整的梳理与核心重点的提炼,将历史民宅大院、遗址纵向串联,让孤立的文化资源点联动整合,利用名人故居设置展示馆、纪念馆、陈列室等,打造名人故居的旅游品牌和文化传承空间,形成主题历史文化遗产文博系列。

坐落于昌国街道留方社区的瞭望楼开设了“定海记忆工坊”,集中展示老定海的传统技艺,开设传统制作体验,实现了非遗传承与经济效益“双赢”;走进位于前府街7号的吴家大院,完成修缮后的房屋飞檐斗拱,建筑考究,雕刻精致,引入的业态正在加紧装修。

深耕古城研学路线。通过整合古城文化资源,以“海定山舟”品牌为核心,定海串联舟山一百、瑞和糕饼等老字号商店,研发推出30余条定海古城研学线路,打造非遗文化场景。定海非遗民俗馆打造《繁花》同款氛围地,展示古城的各种民俗文化,还原定海传统的中堂、主卧、婚房、婚礼习俗等场景,呈现定海老故事。

定海设计还实施了古城内外旅游综牌和个性化旅游导览导示标牌,包括古城内路口街巷牌、街巷名称牌、全景导览牌、道路指示牌、景点介绍牌等,传递古城服务信息。

建设古今交融的魅力港城,推动古城焕新蝶变,定海新与旧的“烟火气息”正在碰撞出新的风味。

本版图片由定海区委宣传部提供