- 放大

- 缩小

- 默认

里斯本丸三名获救英俘辗转脱险路径备考(下)

夏志刚 字数:

《 舟山日报 》( 2024年09月25日 第 04 版 )

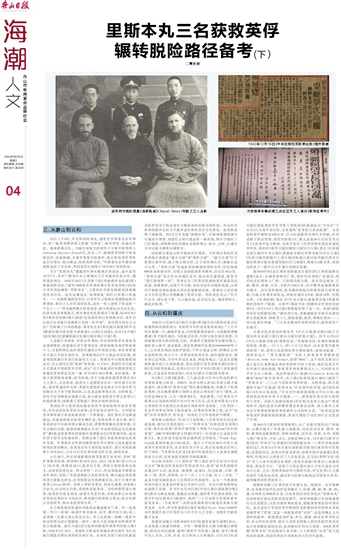

邱妤玥发现的英国《海军新闻》(Naval News)刊载之三人合影

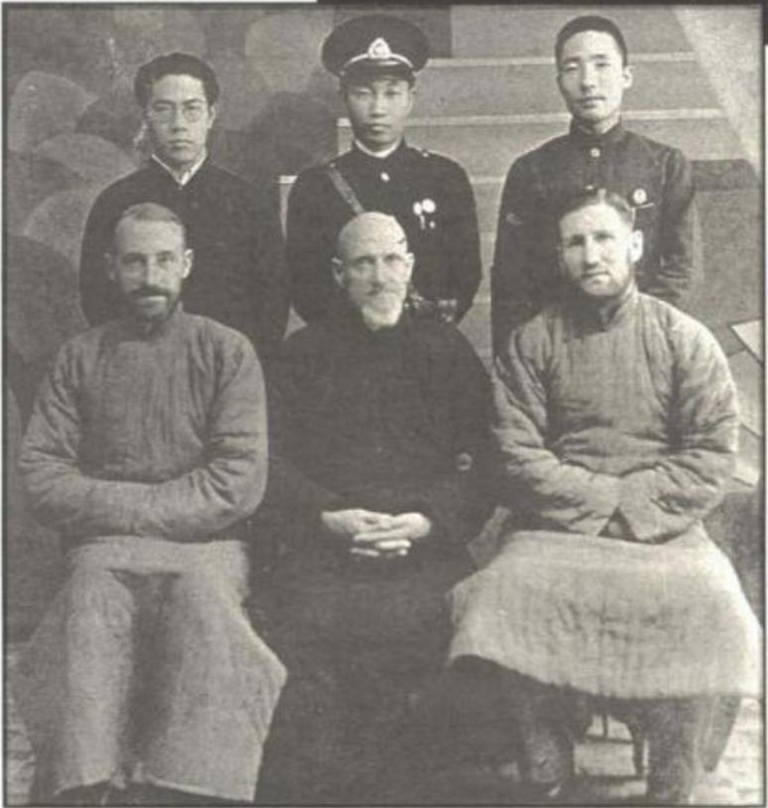

1942年12月19日《中央日报扫荡报联合版》相关报道

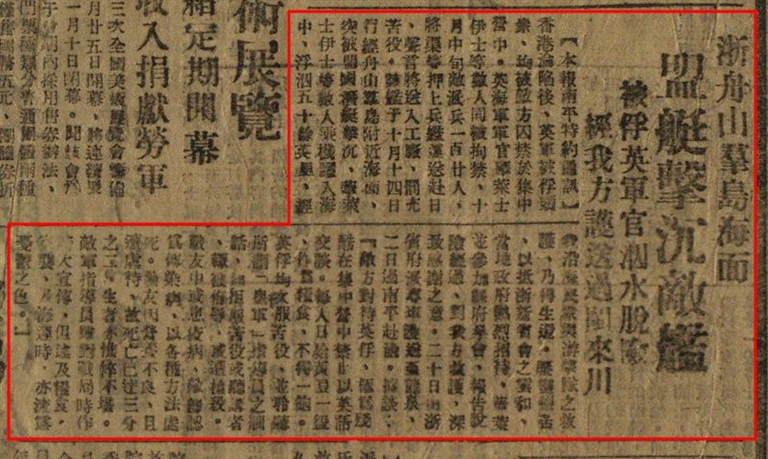

方励导演收集的第三战区签发三人通行《军用证明书》

□夏志刚

三、从象山到云和

24日上午8时,外交部收到来电,遂电告军事委员会外事局,称:“载英美籍俘虏之敌舰‘天津丸’,驶经普陀、洛迦山附近,被美潜艇击沉,当地中国地方政府经于万难中救得英人Johetong、Faceace、Evens3名,其余二千,据被救英俘称于船身将沉时,夺舱呐喊,为敌军机枪扫射海中,现正将该英俘等转送后方等由。相应略达,即请查照为荷。”军事委员会外事局接获移送给了外交部,英国驻华大使馆于10月30日得到消息。

关于“里斯本丸”遭遇美军潜水艇袭击的消息,最早是在10月7日,东京广播电台从上海播出了日本通讯社的公告,随即震惊西方。1942年10月7日苏格兰的《邓迪晚间电讯报》第1版报道转引说:“载有1800多名英国和澳大利亚战俘的7152吨日本军用运输船‘里斯本丸’,上周四在中国东海被美国潜艇用鱼雷击沉。这次运输是从‘南部基地’前往日本港口的途中。……在接到遇险信号后,日本军方立即派出救援船赶到灾难现场,救出了几百名战俘囚犯,还有一些人游到了附近的一个岛上……”因为提到澳大利亚战俘,澳大利亚民众尤其关注,但因为消息来源缺乏,西方舆论对此表现出了犹豫,如10月9日的《堪培拉时报》就只报道“运送战俘的日本船被击沉,战争办公室正在采取行动调查日本的一份声明”。国内则主要在日占区广泛转载了日本的报道,现见有北京《新民报》《晨报》和华北《庸报》《新天津》《新天津画报》,山西《大同报》,武汉《天声报》《武汉报》及《蒙疆新报》《安徽日报》《粤江日报》等。

上述浙江省政府、军委会外事局、外交部所转苏本善来电虽寥寥数语,却透露出若干重要信息,即该船载有战俘数量两千人,当船即将沉没时战俘们遭到日军机枪扫射,幸存者获救并不是日军的主动作为。如果能救出3个人抵达安全区域,将是彻底揭露日军恶行的最有力人证,英国驻华大使馆接获消息后,其心情可以用“雀跃”来形容。11月9日,英国驻华大使馆正式致函中国政府外交部,表示“关于装载战时同盟国俘虏之敌舰在普陀附近沉没一案,本年10月30日来略,业经阅悉。英国大使馆接读来略,深为铭感,对于当地政府援救英籍官员3人之努力,尤志感动。拟请为上述获救官员尽一切可能予以协助。兹并特通知外交部,英国大使馆武官处现正与中国主管当局接洽关于给予彼等协助,以及送达桂林等办法。合即略复。”该电不仅明确表达感激之意,表示愿意承担给予伊文思等3人协助的费用,还披露了拟取道广西省会桂林的信息。

英国驻华大使馆表态愿意承担中国政府垫付的所有费用,并由武官处负责经办此事,并不是其主动作为。当时摆在苏本善和浙江省政府面前的一个难题是,前往重庆不仅路途遥远,沿途还需要武装和车辆护送,所需经费不是小数,浙江省政府向中央政府请示解决办法,希望帮助解决经费问题,尽早让他们启程。据唐洪森教授从台北“中央研究院近代史研究所”藏《载送英美籍俘虏敌舰为美潜艇击沉》档查阅可知,虽仅有若干份外交档案史料,但都反映了浙江省政府和国民政府外交部、军事委员会外事局暨英国驻华大使馆之间电报往来磋商此事的概况。在英国驻华大使馆复电前后,浙江省政府就曾于10月29日、11月14日先后两次致电外交部,催问结果。

11月20日,外交部就路费问题答复浙江省政府,告知“救护英籍俘虏事,酉养艳(即10月22日、29日)及戌寒(即11月14日)电均悉,英籍俘虏3人救济后川资,英国大使馆请我方垫支,由该馆负责归还。特点查照”。21日,外交部致函军事委员会外事局,电称:“本部送准浙江省政府来电,略以载运英美籍俘虏之敌舰天津丸,在普陀附近为美潜艇击沉,经于万难中救获英人Evens等3名。该英人等拟来重庆,但身无路费,经垫借1万余元,应由何方归垫,请查照见复等由。当经转准英国大使馆,复称所有垫支款项,该馆当负责归垫,并称此事已由该馆武官处向我有关当局迳洽,俾其能行抵桂林云等由,徐分电浙江省政府外,相应电请查照为荷。”

从宁海黄墩老街通向内地的运输道路有三条。其一是黄墩—竹口—县城—临海中转至丽水、金华、衢州至江西;其二是黄墩—岔路王爱山岗至天台;其三从黄墩—深甽—新昌中转至四明山抗日根据地—浙中、浙北乃至其他省份和新四军抗日根据地。据王兴藻《抗日战争时期盟军曾想利用象山港》称,1942年4月18日,美国杜立特轰炸机编队两位盟军飞行员强行着陆在鄞县咸祥镇东南方向,由奉化县营口游击队索延光部护送至宁海县龙宫大庵的俞济民游击指挥部,再由时任该部情报科长的王兴藻护送至新昌县后方办事处,走的就是第三条路线。因5月日军发起“浙赣会战”,后面两条路线都不可能或不理想,要前往云和只能走第一条南线,即从宁海经三门往临海,再转西经仙居溯永安溪到缙云、丽水、云和,以避开天台山脉主峰和山城磐安。

这段路主要是山间平地或河谷地带,只有缙云和仙居交界的地方需要走“越王古道”或“苍岭古道”。“越王古道”位于括苍山脉中段,起于缙云塘孔村,止于仙居湖头村,蜿蜒长达17公里。“苍岭古道”东起仙居县横溪镇苍岭坑村,经过海拔800多米的南田村,至缙云县壶镇镇苍岭脚村,全长约40公里。“苍岭古道”是古代台州通往金华、丽水的交通要道,被誉为“浙江西南第一岭”,笔者认为三位英俘的路线更可能是经由此道。准确地讲,这条千年古道,是仙居走往内地的盐道,从唐代开始浙东南的海盐从经由此道辐射内地,唐朝诗人孟浩然去天台经过缙云时就翻越了苍岭古道,刘昭禹也诗云:“尽日行方半,诸山直下看。白云随步起,危径及天盘。瀑顶桥形小,溪边店影寒。”

四、从云和到重庆

1942年11月20日的《浙江日报》第3版刊出《浙海洋面击沉敌舰英海员脱险抵云 省府将专车护送龙泉转某地》,“上月中旬有敌舰一只,满载军需品,行经我浙海洋面时,与我盟国潜艇遭遇,即予猛烈袭击,当即被击沉没,军需与航员损失极重,当该舰被击着火秩序纷乱之际,有被俘之盟国海军志愿员数人,乘机跃入海中,泅水脱险,现有英籍海军志愿员*********等三人,已由我沿海民众救护脱险,于昨日抵达云和,即晚由云和县政府招待,本日上午,并参加县政府早会,报告脱险经过,闻省府已定明晨,开专车护送至龙泉,转赴某地云。”这是目前搜索到最早的三人脱险报道。国民党浙江省党部机关报《东南日报》发刊则明显偏迟,直到12月3日方才刊出《盟国三战友被俘脱险,已送龙泉转赴某地》,内容与《浙江日报》基本相同。

从《浙江日报》报道看,三人最迟是11月19日到达的浙江省政府驻地云和县。1958年,仙居至缙云的321省道公路才建成通车,该公路与“苍岭古道”相比路径略偏南,但避开了险峻的苍岭。经由地图测算宁海桥头胡至云和县的“步行”路线,总长度近300公里,人力一般需要8天。按此测算,三位英俘从宁海象山出发的时间估计在11月10日左右,这也意味着在11月9日英国驻华大使馆正式致函中国政府外交部前,三位英俘一直在苏本善处等待上级的通知,经费没有着落之前,这个“包袱”由苏本善经手,好在这一时间处于日军侵扰的平静期。

脱离象山前线后,经由三门县西侧,三位英俘首先经过的是临海,据《记住我的面孔——“里斯本丸”沉船的真实故事》记载,他们在临海“受到中国传教士英格兰(England)夫妇的欢迎”。2007年第8期《浙江档案》中有《一位传教士记录的旧时浙江》,浙江科技学院的杨洁提供的文字指出,“Frank England是英国内地会(CIM)成员, 他于上个世纪30年代初只身来到中国传讲圣经,先在安庆学习中文,然后在临海生活和工作了20年。”《里斯本丸沉没》电影中所展现的三人身穿长袍棉袄站立合影,其背景很可能即为临海城墙。

从云和出发时,三人身怀由“第三战区司令长官司令部司令长官”顾祝同所签发的《军用证明书》,载明“兹有英国海军志愿员叶文思、赵思敦、傅理师,赴重庆,经过福建、江西、湖南、广西、贵州,经核准,自十一月二十六日起,至十二月底。”这是方励导演收集自三位英俘后代的原件,从另一个侧面说明离开浙江龙泉的时间是11月26日以后,也为后续的路线走向提供了依据。在当年12月19日的《中央日报扫荡报联合版》的《浙舟山群岛海面,盟艇击沉敌舰,被俘英军官泅水脱险,经我方护送过闽来川》报道中,提到“二十日由浙江省政府派车送至龙泉,二日赴南平”,说明这张路条很可能是由龙泉方面签发的。另外,伊文斯提供给《海军新闻》(Naval News)1998年10月报道中的三位英俘与三位中方人士合影,也极有可能拍摄于龙泉。

福建省运输公司制1940年5月《福建省水陆交通图》显示,从龙泉进入福建向西南,只有一条闽西北公路与闽赣公路相接,将依次经过浦城、建阳(现南平市驻地)、建瓯、南平(现延平区)、沙县、三明、永安、长汀转向入江西瑞金。12月3日《东南日报》《脱险盟国军官华莱士等抵延》的报道是从“中央社”于12月2日从南平发出的,文末提到“渠等顷已离此赴渝”。从龙泉到延平路程近250公里,以当时道路状况和汽车性能,并考虑路上休息等情,用时约需要3天,那么龙泉26日后出发至12月1日到延平是合理的。从南平发出三位英俘相关消息的报纸非常多,现见有《新华日报》《解放日报》《大公报(重庆)》《青海民国日报》《中央日报扫荡报联合版》《时事导报》《中山日报》《东南日报》《融报》《工商日报》《福建日报》《南华报》《西京日报》《滇西日报》《重建导报》《石门新报》,版面以2版为多,在国内形成了一拨声讨日军暴行的舆论高潮。

据1939年8月由江西省政府建设厅编印的《江西省陆路交通图》显示,从瑞金要转往广西,势必先向南到广东韶关,然后向北经湖南入广西,江西境内的公路,依次经过瑞金、于都、赣州、南康、大余,全程约240公里,其中赣州是最重要的中继点。抗日战争期间,因为赣州的地位和蒋经国主政等因素,当地文化事业较发达,本地有通讯社6家、报纸12种、刊物11种。《时事新报(重庆)》《中央日报扫荡报联合版》等报纸就此纷纷作了报道。从南平(现延平区)到赣州正常用时约需要3天,12月5日《工商日报》的报道证明了这一点。该报《脱险英军官安抵赣境》称,“赣州四日电,英舰康脱奈号海军志愿官伊文恩赵理孙、傅理等三人,脱险抵赣,据谈,香港沦陷时……,四日赴韶关转渝。”三人未在赣州作短暂停留后,旋即前往广东韶关。

从韶关发出消息的现见有《中山日报韶关版》《浙江日报》《岭东民国日报》《梁山日报》《浙瓯日报》,其中12月8日《中山日报韶关版》有准备信息,“本报韶关讯:在闽省海面脱险登陆,来韶,一行三人,昨(六日)已抵步,由此间英军服务团招待一切,渠等已电陪都向英大使馆报告,现候命赴渝。”提到的这个“英军服务团”实际上系英国军事援助团(British Army Aid Group),简称“BAAG”。这个组织主要由日寇入侵后从香港逃出来的英国和中国人组成,他们收集日军在华南行动的情报,帮助英军和香港相关人士,当时驻在开平市台山三埠镇。现由伊丽莎白·莱德(Elizabeth Ride)收藏的“BAAG”相关资料中,有三斯《桂林周报》(KWIZ)提到了“里斯本丸”,三人应当在桂林有所停留。从桂林起,西方的媒体开始广泛报道“里斯本丸”沉没事件的详情,如《纽约时报》12月23日发表的,“合众社中国西部某地12月21日电:逃到国统区的幸存者今日透露,……,据英国驻重庆的大使馆昨日宣布,在浙江沿海出现的3名沉船生还者已到达广西省桂林市,他们是前天津警察署总督察法伦斯、前上海市工部局会计师詹姆斯顿和英美烟草公司的伊文思。”说明经过桂林英国军事援助团的甄别,英国大使馆于12月20日正式发表了声明。

据1943年《湖南省明细地图》,从广东韶关要到达广西桂林,公路只能从广东乳源入境湖南,向北经由宜章、郴州、耒阳、衡南到达衡阳枢纽,再转向西南,历祁东、祁阳、永州、零陵入境广西全州、兴安、灵川,全程近700公里。12月26日《新华日报》发出“中央社”记者通讯《由地狱逃出来——英军官痛述脱险经过》,内容与《中央日报扫荡报联合版》的《被俘英军官抵渝,述脱险经过,在集中营备受虐待,对我军保护表感激》基本相同,均称24日记者前往三人住处采访,艾文思(即伊文思)表示“吾三人承中国游击队保护,得安全抵渝(即重庆),此盛情厚意,将永志不忘。”说明三人到达重庆的日子至少是在12月24日之前。之后,凭借英国驻华大使馆关系,伊文思等3人又乘坐美军飞机经由昆明,越过喜马拉雅山脉抵达印度加尔各答,最终辗转回到英国本土。

梳理和回顾三位英俘离开东极小岛,海陆空、步车船兼用,在各地中国军民的护送和瞩目下,经浙、赣、闽、粤、湘、桂、渝,历70多天3000多公里,以亲身经历向世界发出“里斯本丸”沉没和浙江渔民营救的真实细节,控诉和揭露日军的残暴罪行与丑恶谎言,以此告慰死难的战友,感谢英勇善良的中国军民,也为还在日军战俘营中继续经受折磨的幸存者和众多的家属带来了希望。这是一场脱险者的“长征”,也是传播正义与团结的盛举。围绕着这场护送,外交、谍报、舆论各种手段交织,舟山军民的恩情、陌生人间的友情融入到同仇敌忾坚决反抗日本侵略的盟国友谊,虽时隔82年仍历久弥新。828名英军随“里斯本丸”永沉海底只是开始,三人的脱险“长征”也只是传奇的延续,佳话仍将由不同肤色的人们世代延续。