- 放大

- 缩小

- 默认

里斯本丸三名获救英俘辗转脱险路径备考(上)

夏志刚 字数:

《 舟山日报 》( 2024年09月24日 第 03 版 )

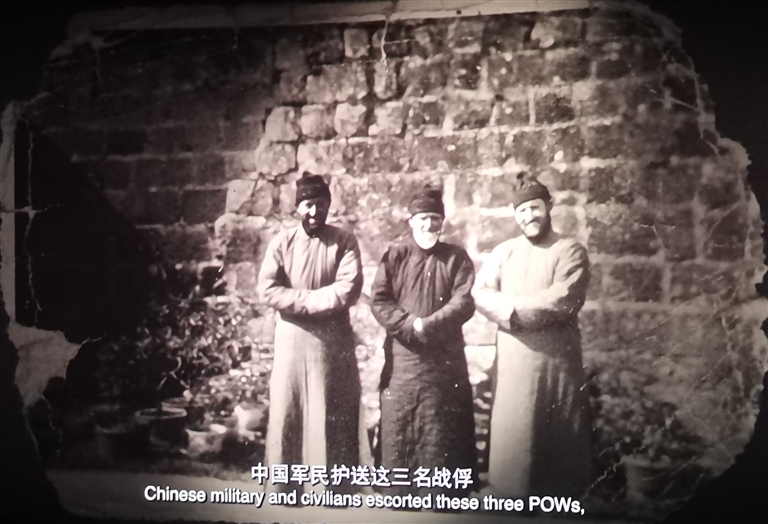

法伦斯持有的三名英俘在六横岛与舟山军民留念合影

方励导演收集的三位英俘合影,可能在临海

□夏志刚

时值抗日战争胜利79周年,方励导演的电影作品《里斯本丸沉没》在全国公映,又带动了一拨关于“里斯本丸”营救事件的关注热度,当年三名获救英俘如何辗转从东极脱险,也不断被热心人士提及。囿于条件,笔者在《舟山日报》发表的《1942年“里斯本丸”营救事件若干疑问辨析》《关于里斯本丸营救三位英俘所留合影的疑云》文中未能详解,现基于各种新旧资料,专文就脱险路径作一考述。

一、从东极到六横

首先介入救助三位英俘的是定海县国民兵团抗敌自卫第四大队队副缪凯运。在东极渔民的协助下,其与警卫员芦瑞元等带同三英俘经葫芦岛等地,到达第四大队队部。在John Stericker所著《A Tear for the Dragon》中,据伊文斯回忆,“一天晚上,他们有一位客人来到洞穴。这人宣称自己是一名游击队员,他是来将三人带回大陆,并安排将他们转移到盟军手中。首先,他们被放在一艘小舢板中,然后被转移到更远的黑暗中的一艘中式帆船上。最终他们到达了宁波附近的中国海岸。”

据时任大队长王继能1985年在台北市舟山同乡会《舟山乡讯》第14期所撰的《抗战期间援救英俘追记》所载,当时他在宁波峙头的庫头村整训部队,“知系盟友,即以优礼相待,供食添衣,拍照留念,嗣即派兵护送至象山苏县长处,旋由象山送往省府,转送重庆。”然而另有几位当事人回忆是在六横岛。

曾在王继能部担任翻译和警卫护送任务的忻元寅,在2005年口述中详细交代,“在英俘刚到六横时,我曾问东极船老大李朝洪,海上日本人防守这么紧,是怎么过来的?李朝洪说,为躲避日舰的搜索,他们在晚上从青浜出发,到葫芦过了半夜;随后动身沿朱家尖塌横边,经乌沙门、东闪、鸡冠礁小门头、登步、蚂蚁、点灯小门头、桃花、栅棚、金钵盂、癞头山,在大沙浦上岸。沿途绕过了许多无人礁,不敢在远海航行,主要是怕日军巡逻艇盘查。”这个路线笔者之前根据舟山海区规则半日潮、明显航海地标和中国古代小型帆船的风帆潮水利用规律,论证了以上行程的可能性,也符合当时日军巡逻控制重要水道的事实。在另一次采访中,忻元寅又提到“几个青浜岛的渔民用带角船载着三个外国人,在六横东浪咀附近登岸,由岛人领至双塘青山大庙”。双塘青山大庙是该部驻地,东浪咀则是前述上岸地点大沙浦旁边的标志地名。现健在的东极庙子湖原村书记徐国权曾多次听当事人李朝洪口述,也是说送到六横。

“1942年10月10日三名英俘在抗日部队驻地与舟山军民留念合影”是获救的三位英俘之一法伦斯持有的,1991年12月,纪念香港军民抗击日本五十周年时,法伦斯应邀返港时提供给了报界。文章标题为《阔别香江四十载 亟寻救命恩人——退役老英兵傅理师盼与昔日恩人王继能重聚》,舟山毛德传先生据此发表《怒海生死情》,通过《舟山乡音报》《文化交流》《联谊报》等刊载后,王继能的大女儿王南娣与毛德传先生取得联系,也提及其父是在六横岛接待的三位英国军官。

“里斯本丸”幸存者安德鲁·萨蒙与克里斯汀·亨德森博士合作撰写有未出版的《记住我的面孔——里斯本丸沉船的真实故事》,收集整理了世界各地幸存战友的回忆文章、私人日记等资料。其中提到三位英俘到达Liang Wong后,“受到中国人最热情的接待,也是在这儿他们终于能够电传英驻华大使”,这个“Liang Wong”应当指的就是六横岛。

我市历史爱好者邱妤玥发现了英国皇家海军官方报纸《海军新闻》(Naval News)1998年10月的整版报道《THE ONE THAT GOT AWAY》,讲述了时年94岁的法伦斯与美军“鲈鱼”号潜艇士官Val Kvalheim等人在英国朴次茅斯相聚的故事。法伦斯描述了离开东极到六横岛和象山的过程,“在接下来的几天里,尽管日本军队进行了四次搜查,但他们的藏身之处仍未被发现。最终,中国人把他们带走了,从一个岛屿到另一个岛屿,直到到达大陆,并由一名中国游击队将军照顾。”“在我们和将军呆在一起的时候,他给我们每人做了一套中国衣服”“四天后,他派我们护送到另一位将军那里,为我们支付所有费用。”这段话很好地印证了这段经历。所提到的第一位将军当指王继能,因为王南娣曾经提到过为他们三人做新衣的事,而且忻元寅也明确提到三人于10月9日到达六横,并于12日由他和其他人护送前往宁波象山,正好是4天。第二位将军当指时任定海县长苏本善,其中提到“到达大陆”应当是误记,相对东极的小岛来说,六横无疑是个大陆,当然也存在记忆出错的情况。

《THE ONE THAT GOT AWAY》中还提到,法伦斯“回到英国结婚了,但现在是个鳏夫。两年前,他收到了一位70岁中国妇女的来信,这位名叫May Yung Wang Sun的女士现居美国,当年14岁的女孩记得她的家人给予过的照顾,与1942年的一天衣衫褴褛、穿着草鞋来到她家的英国人保持联系”。这位May Yung Wang Sun指的就是王继能女儿王南娣,现名“王缦云”。

二、从六横到象山

1792年(乾隆五十七年),英政府派乔治·马戛尔尼使团访问中国,想通过与清王朝最高当局谈判开拓中国市场并搜集情报。使团1792年9月26日从英国朴次茅斯起航,于1793年7月1日抵达舟山群岛,由于遇到潮水的关系,六横岛成为使团首次登陆的中国土地。时隔近150年后,这三位死里逃生的英国盟友将从这里被护送前往重庆。

《普陀史志》1998年第1期刊载忻元寅的《护送获救英国战俘亲历记》,“10月12日深夜,天色凄迷,偶见稀疏的月光。伊文思等三人在我们的保护下启程,从双塘行至涨起港埠头,准备驾船过双屿港经峙头洋到梅山岛。……,过梅山港后抵达方门,再行至郭巨镇甘露庵。……,在庵里休息一天后,我们给三个英国军官准备了三顶轿子。随后我们一行又沿着象山半岛海边,经三山、昆亭、松岙、西岙,共步行26个小时(其间休息6个小时),总算平安抵达目的地定海县政府所在,将英军官转交县长苏本善。”在2005年的口述中,忻元寅先生虽然年事已高,但仍然大致能记起:“我们到达郭巨,在甘露庵住了两天后,便由大队挑选了15名非常精干的队员护送英人到象山桥头胡苏本善县长处。我原先不在内,后来伊文思执意要求我去,便于途中谈谈话,后经大队同意,我也就去了,这样护送人数总共是16人。到象山,先是马副官接待,而后才见到苏县长。送到象山,我们就回来了。”

当时的定海县县长苏本善兼任象山县长,原驻象山县城丹城。据《象山军民抗日实录》记载,在1942年日军“浙东会战”中,虽经多次打退日军,但终因敌我悬殊,丹城于3月11日沦陷,民国县府暂时迁往宁海茶院。1942年4月,奇袭日本本土的美国杜立特机组部分降落中国东南沿海,有3名降落在象山县日占区的美军飞行员被日军俘获。为了报复中国军民的举动,5月15日日军发动了“浙赣会战”,至7月15日,苏本善的定海、象山县政府移至象山西乡与宁海东乡,一直驻扎到日本投降。象山“桥头胡”在丹城东南约3公里,根据当时的情形,忻元寅所说的“桥头胡”应当是宁海东乡的“桥头胡”。

宁海桥头胡旧称黄墩,是宁海北乡重镇。自宋代以来,黄墩港埠得水陆交通之便,港埠繁华,市井兴隆。黄墩港埠自宋代以来,便是古海上丝路的始发地,也与舟山保持着密切的海上联系,南宋丞相叶梦鼎有“黄墩巨海通昌国”之诗句。抗战时期,日寇攻占了镇海,宁波沦陷,宁波港被全面封锁,宁波的国民政府也被迫迁至宁海和天台一带的山区。象山港由于水域辽阔,日寇难以企及,处于象山港尾的黄墩港便成了“自由贸易港”,上海、舟山、宁波等地日占区与国统区间的大批民用、军用物资,汇入黄墩港埠,由桥头胡中转至浙中、浙西,乃至其他省份,桥头胡俨然成为抗战时期的战略中转要地。

忻元寅等护送三人到达宁海桥头胡可以全程走陆路,而不必涉险再乘船过象山湾。“甘露庵”现为郭巨街道“甘露寺”,“三山、昆亭、松岙、西岙”分别是现宁波北仑区的春晓街道三山村、昆亭村,奉化区的松岙镇、西岙村,从“甘露庵”到宁海桥头胡与现“沿海中线”公路走向一致,符合“沿着象山半岛海边”的描述。全程大约100公里,也符合“共步行26个小时(其间休息6个小时)”的脚程。如从松岙镇渡海穿越象山湾,再到象山“桥头胡”,全程70多公里,不需要26小时。此前的研究未能深入发现这两个“桥头胡”的差异,也未因时分析象山县城东南“桥头胡”已为日伪所占。

苏本善安顿了三位脱离日占区的英军后,急电浙江省政府,告知详情,请示妥善安置英军战俘的对策。其实之前与王继能部已经有了初步的谋划,忻元寅在回忆中曾称“我告诉他们,就是由我们从六横护送他们到象山,再由有关方面转浙江云和,然后转道湖南衡阳赴陪都重庆,此后坐飞机,飞越驼峰抵巴基斯坦国,在那里最后可以到你们的祖国英国了”,说明当时已经有了部署。10月22日浙江省政府正式致电重庆外交部,“据定海县长苏本善电称:载英美籍俘虏之敌舰天津丸,驶经普陀洛迦山附近,被美潜艇击沉,兹经朱铁钧部于万难中救得英人Johetong、Faceace、Evens三人护送到象,其余二千,据英侨自称,于船身将沉时,夺舱呐喊,为敌军机枪扫射海中,残酷之惨,声泪俱下,并要求我政府救援。”这个“天津丸”属于消息的不对等,“朱铁钧部”指的就是定海国民兵团,朱铁钧是苏本善指定的该部队名义上的长官。

(作者为浙江国际海运职业技术学院“里斯本丸”营救事件研究所副研究员)