- 放大

- 缩小

- 默认

舟山海洋生物医药产业如何以星星之火呈现燎原姿态?

黄燕玲 余跃 孙继鹏 字数:

《 舟山日报 》( 2024年08月27日 第 03 版 )

□记者 黄燕玲 实习生 余跃 通讯员 孙继鹏/文

对 话

随着陆地药用资源日趋减少和传统药物研发瓶颈显现,海洋这个地球上最大宝库成为人类寻求新型药物资源的重要来源。海洋药物和生物制品产业作为对海洋强国和健康中国两大战略的承接,是海洋新兴产业中最具发展潜力的领域之一,也是新质生产力的典型代表。

向海图强,作为千岛之城,海洋生物医药产业是舟山重点培育、面向未来的海洋战略性新兴产业,目前舟山已形成了集原料生产、大宗交易、精深加工和研发于一体的海洋生物医药产业链。

去年,舟山正式成立长三角海洋生物医药创新中心。该中心由院士领衔国内生物领域专家团队并联合企业参与,已在舟山建成了3400平方米的海洋生物产业中试研发基地,包含1000平方米的GMP(药品生产质量管理规范)原料与固体制剂生产车间,附属配套2000平方米的研发与检测实验室,可在功能性食品、生物制品、化妆品及中医药产品等领域,广泛为企业、高校院所和创业者提供中试研发、技术熟化、技术论证、样品试制、产品生产等专业服务,激发我市海洋生物医药产业发展强劲动能。

长三角海洋生物医药创新中心的发展,会给舟山带来怎样的发展契机?想要进一步扩大中心的影响力,舟山还应如何发力?本期《对话舟山》采访到了北京大学宁波海洋药物研究院学术副院长林文翰教授,请他来和我们谈谈舟山该如何在海洋生物医药产业“出海”。

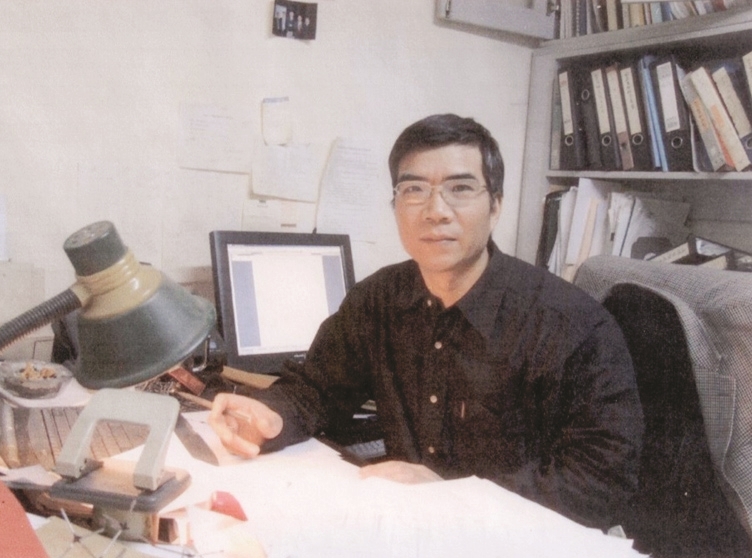

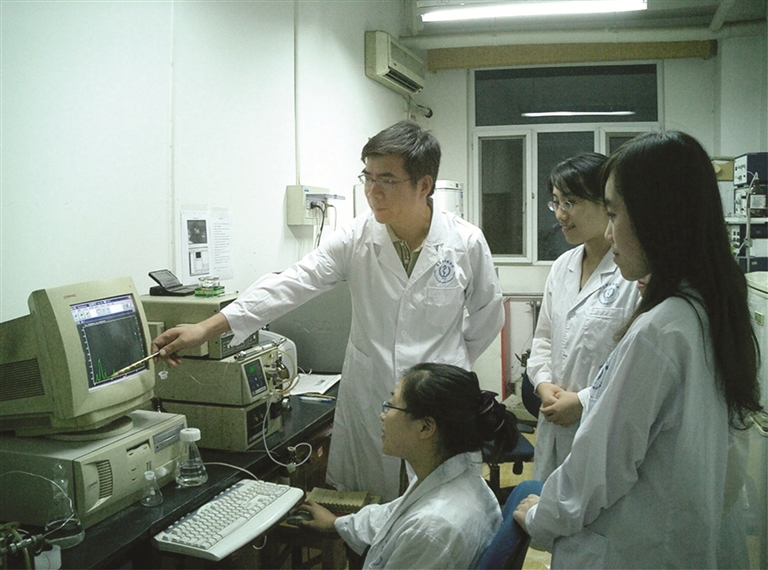

人物名片

林文翰,北京大学宁波海洋药物研究院学术副院长,北京大学药学院长聘教授和博士生导师、中国药学会海洋药物专业委员会主任委员,中国药学会常务理事,中国海洋学会理事,中国药典会委员,德国科学教育部DFG的Mercator Fellow学者,国家药品监督局新药审评委员,卫计委新资源食品和科技部专家库成员,国家科技部十三五深海生物专项咨询专家。担任国际期刊“Molecules”“Marine Drugs”“Chemistry and Biodiversity”编委,中国海洋药物杂志副主编。

林文翰在海洋药物领域深耕多年,长期从事海洋生物天然产物结构与生物活性关系、海洋药物先导化合物发现等研究。先后承担国家科技部973和863项目、国家重大新药创制课题、科技部国际合作课题、国家自然基金重点和重大课题等国家级课题。在国际SCI学术期刊发表文章350余篇;获新药证书1项;新药临床批件1项;出版专著3部;曾获中国药学会科学技术奖一等奖,卫生部吴阶平-保罗杨森医学药学奖,国家科技进步二等奖,中国青年化学家奖等。

沿海中部的海洋生物医药产业为何近十年才崛起?

舟山又在其中承担了什么样的角色?

对话舟山:林院长,您这次来到长三角海洋生物医药创新中心,主要任务是什么呢?

林文翰:我们最近正开发一种深海生物来源创新药物,正与该中心合作开展原料药的中试发酵与制备。

对话舟山:你们的研究院在宁波,为什么会选择到舟山来做中试呢?

林文翰:因为这里建有海洋生物产业中试研发基地,这也是浙江为数不多的海洋生物医药方面的中试基地。以往我们做中试,是与南京、山东、武汉或者更远的地方相关单位合作。舟山海洋生物产业中试研发基地的成立,为我们的研究带来了很大的便利。

对话舟山:听您这么说,之前浙江都没有比较大规模的海洋生物医药中试基地吗?

林文翰:确实。放眼中国沿海的整个海洋生物医药产业,包括海洋大健康产业,可分为以山东为核心的黄渤海北部区域,以广东和福建为核心的大湾区南部区域,和以长三角为主的中部区域。南北两个区域在海洋生物医药方面,已经形成了一定的规模。北部区域有中国海洋大学、中国科学院海洋研究所、自然资源部第一海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所等大型研究所,南部区域又凝聚了厦门大学、中山大学、中国科学院南海海洋研究所、自然资源部第三海洋研究所等科研力量。中部的长三角区域以上海和江苏为核心,是近年来发展迅猛的一股新生力量。

对话舟山:长三角地区在海洋生物医药方面的涉及为什么会起步比较晚呢?

林文翰:其实长三角地区有自己独特的优势,汇聚一批优秀的科研机构,在创新药研发方面成果斐然,特别是中科院上海药物研究所,在创新药物研究领域实力雄厚。但是,浙江省的海洋药物研究机构总体起步较晚,之前,相关高校和企业的研究方向更多集中在水产品加工领域,在海洋生物医药领域的研发投入和研究基础不足,特别是海洋药物技术链不完善,之前还缺乏海洋药物中试孵化技术体系,且海洋药物源头发现机构薄弱,这些是之前长三角区域海洋生物医药方面没有跟上的主要原因之一。

舟山等地作为国家海洋经济示范城市,近十年来,政府将海洋生物医药作为新质生产力的重要发展方向,并制定系列政策促进和发展海洋生物产业,我们可以明显感觉到,中部海洋生物医药产业正在兴起。

对话舟山:那舟山的长三角海洋生物医药创新中心在中部崛起的过程中,是不是跨出了关键性的一步?

林文翰:舟山的长三角海洋生物医药创新中心成立非常及时。随着我国人口的老龄化和疾病谱的进化,保障国民健康和攻克重大疾病成为国家重要战略发展方向。为了解决国家粮食安全问题,科技部等已实施“蓝色粮仓计划”多年,取得了重要进展。以中国海洋大学管华诗院士为首,多专家共同致力发展“蓝色药库”计划,定下海洋生物医药产业崛起的目标。这些国家战略计划为舟山乃至长三角地区提供了发展机会。故长三角海洋生物医药创新中心的成立,将有力联合长三角地区的海洋生物科研机构与相关企业,为推动地区的海洋生物产业发展起引领作用。

但是,从深海生物资源到海洋健康产品的问世,是一系统工程,涉及研发和产业链中的众多关键技术瓶颈。我们期待长三角海洋生物医药创新中心在海洋生物资源发掘、药源分子发现、健康或成药性评价和产业化工程中,起联合学研产政银的关键作用,促进海洋生物产业的可持续性发展。

实际上,我们国家在过去50年,在海洋生物的资源发掘和药源化合物发现等领域取得了长足进步,特别是海洋天然产物作为海洋药物源头资源的研究,近年一直处于国际领先地位。但是,由于缺乏研发技术链的完整性,导致我国海洋药源分子面临“发现有余,成药性不足”的尴尬局面。其中,中试等孵化体系的缺乏是影响海洋药物产业发展的重要原因。

推动中试研发与孵化技术体系建设,鼓励更多科研机构进入源头创新研究,发展涉海相关企业,加强政府资源投入,将大大加快海洋生物药物的研发过程。

对话舟山:所以舟山在这过程中,承担了非常重要的角色。

林文翰:对,舟山的这个平台非常重要,就相当于一个核心纽带,将点燃中部的海洋生物医药产业的星星之火。若能建立高效的联合和运行机制,以海纳百川的思维打破传统观念,该中心在促进长三角海洋生物领域的健康发展方面将大有作为。

海洋生物医药为什么被称为永远的朝阳产业?

舟山发展的优势在哪里?

对话舟山:为什么现在大家对海洋生物医药产业这么重视呢?

林文翰:随着人类疾病谱的变异和进化,保障人类健康和促进社会健康发展是国家的长期发展战略。因此,健康产业是“永远的朝阳产业”。如MRSA这样的超级细菌,已对临床一线抗生素等产生耐药,海洋生物足以产生丰富药源化合物,其结构多样性与新颖性,将有可能彻底攻克临床耐药难题。我们目前正从深海新生物资源中发现这种新型抗耐药抗生素。

对话舟山:我们该怎么理解“永远的朝阳产业”这个定义呢?

林文翰:人类健康是永恒主题。气候变化、人类对自然界的过度开发,使得疾病谱不断变异。如禽流感病毒由早期的“禽—禽传染”突变到“禽—人传染”。因此,研发新型攻克疾病药物永远在路上,成为科学家和企业家的永远命题。

对话舟山:您刚刚也提到,我们的生物医药研究正朝着海洋进发,您也看到了,舟山就是一个海岛城市,靠海吃海,您觉得舟山在发展海洋生物医药方面,会有哪些具体的优势呢?

林文翰:舟山的优势很明显,首当其冲的就是舟山的捕捞业发达。海洋生物医药行业想要发展,科学捕捞是获得生物资源的关键。大多数海产品是补充人类蛋白的重要食品来源,但众多海产品“下脚料”未得到充分利用,而这些“下脚料”富含健康调控的蛋白、多糖、肽类和不饱和脂肪酸等功能分子,是大健康产品的重要资源。这意味海产品“下脚料”具有高附加值利用,对制备大健康产品具有重大价值。

对话舟山:这确实是舟山一大优势,实际上我们舟山正在发展的九大产业链之一的“一条鱼”产业链,也正是锚定了这个方向,其间也涌现出了不少这方面的优秀企业。那舟山还有其他优势吗?

林文翰:另外一个就是海洋牧场的开发。海洋大健康这个产业要长远发展,就要注重海洋资源的开发与保护。海洋牧场的建设,不光是对海洋资源的修复,还是一个庞大的经济体系。如我国针对海带的多种功能产品开发,已造就了青岛明月集团和日照洁晶集团。舟山有发展海洋牧场的先天优势,并且现在已经做出了积极的尝试。

除了这些硬性条件,舟山地处长三角,拥有天然的环境氛围优势。浙江是制造大省,我们海洋生物医药迟迟不能往前推进,很大原因也在于制造这个难题没有解决。例如,一些海洋药物先导化合物,提取量比较低,无法达到量产,如果通过生物合成,在中试阶段解决规模化制备工艺,实现稳定的吨级发酵,那就可以解决原料短缺的问题。而且随着中试的不断优化,也可以降低企业制备成本。

舟山如今已经有了海洋生物产业中试研发基地,具备了规模化制备的孵化条件,且舟山地处“嗅觉”敏锐的长三角经济带,一旦有企业通过海洋生物产业找到利润点,地域的资源优势就可以得到展现。

对话舟山:那舟山有这些优点,建立长三角海洋生物医药创新平台,会给舟山带来怎么样的利好呢?

林文翰:在舟山,该平台的建立,形成了以产品孵化为平台的海洋生物医药产业的中间重要链接环节,定然可以吸引到上游科研机构和下游企业的关注。有关注,就有无限可能性。你看,我们研究院不就来舟山寻求合作了嘛。

助力沿海中部海洋生物医药产业崛起

舟山下一步该怎么走?

对话舟山:我们刚刚说到了舟山的优势,但是舟山要进一步发展,我们也得直面不足。在您看来,舟山想要在海洋生物医药产业有进一步发展,有没有什么急需重视的短板呢?

林文翰:这也不是舟山一个地方的短板,而是全国都需要去注意的一个方面。

目前,除了山东省已经将蓝色药物发展纳入到省级科研发展规划,海洋生物医药产业在全国很多省份,还没有形成一个独立板块。

为什么我要强调这一方面的重要性,因为生物医药产业,特别是海洋生物医药产业这一块,肯定是未来新的增长点,是当之无愧的新质生产力,需要提前布局。

山东的优势在于青岛有众多国家级海洋生物研发机构,形成了以青岛海洋医药研究院为核心的海洋药物研发矩阵,带动一批海洋医药产业发展。浙江处于长三角核心带,有责任和能力推动海洋医药产业发展,这其中,又以舟山和宁波这样的沿海城市责任重大。如果舟山能够对海洋生物研发和产业进行详细的规划,将可推动浙江的海洋生物医药产业实现跨越式的发展。

对话舟山:那舟山的长三角海洋生物医药创新中心在未来应该怎么做,才能扩大影响力呢?

林文翰:接下来,舟山需要去做好“上”和“下”的对接。

“上”,指的是找一些科研的源头,例如实验室、科研院所。我们之前也说到,长三角地区目前在海洋生物医药这一方面,基础力量不够,所以我们要积极主动走出去,主动和科研院所进行对接,不然没有基础源头,产品就很难得到革新。而且,想要扩大影响力,就需要构建一个完整的技术体系,让整个中心有解决技术瓶颈问题的能力。技术是支撑整个产业发展的必要条件,那技术体系的构建要靠谁?就是得靠各类研发机构。

解决了技术难题之后,就要解决焊接链的问题,即往“下”和企业的对接。如果通过中心的中试基地,解决规模化制备的难题,我相信不仅是舟山,整个长三角的海洋药物产业,包括海洋大健康产业可以向前迈进一步,争取全国一流。

对话舟山:要真的做好“上”和“下”的对接,在科研和企业之间形成完备的通道难度不是一般的大,您能给舟山支支招吗?

林文翰:我认为可以组建一个联盟,把若干家的实体机构组合在一起,形成一个合作实体。

为什么要组建联盟?因为光靠长三角海洋生物医药创新中心单一的力量,还是欠缺的,中心现在主抓的还是中试阶段,没有形成紧密的“上—中—下游”链条。因此,联盟的合作机制需要政府设立专项基金,生物企业为主体,市场导向为主导,推动实质性合作。

对话舟山:那又应该如何形成一个联盟,并不断扩大联盟的影响力呢?

林文翰:这就要求我们一定要将思路放宽。我讲的这个联盟是打通上游科研、中试基地、下游企业中的各方,形成合力,共同以一个目标导向来推动产业发展,这样才能将研究落到实处。

举个例子,可以将产业链上的各方联合在一起,共同成立省重点实验室或工程中心,这样,大家就从个体变成了一个家庭了。这个实验室,可以研发在宁波,中试研究在舟山,应用开发研究在企业,形成一个整体。

形成实验室联盟的好处也很明显,可以以项目为导向来进行整体布局,各有分工,企业承担资金投入以及项目后期的导出,前期研究和中试基地就朝着这个既定的目标不断努力,大家能拧成一股绳。

对话舟山:听您这么讲,我感受到了长三角海洋生物医药创新中心巨大的发展前景,但也感受到我们还有很长的路要走。

林文翰:是的。我们必须明白,所有的生物医药产业它都是“三高”特点,高风险、高投入和可能的高回报,只有克服前面“两高”,才能迎来高回报。而高风险、高投入也就意味着长周期性。

这样的特点之下,就要求政府首先必须要制定相应的规划,其次要有足够的耐心。海洋生物医药产业是一个培育型的新赛道,这个赛道需要形成一定的平台,让行业内的科学家和企业家真正能够创造出一批对人类健康、对社会有用的新产品来,进而深度挖掘海洋的资源。舟山已经有了平台,相信未来还有更多可能性。

照片由采访对象提供