- 放大

- 缩小

- 默认

定海毛竹山村,一座不起眼的老屋,百年前走出一位叱咤上海滩的咖啡大王

一代咖啡大王的传奇人生

陈瑶 字数:

《 舟山日报 》( 2024年07月17日 第 03 版 )

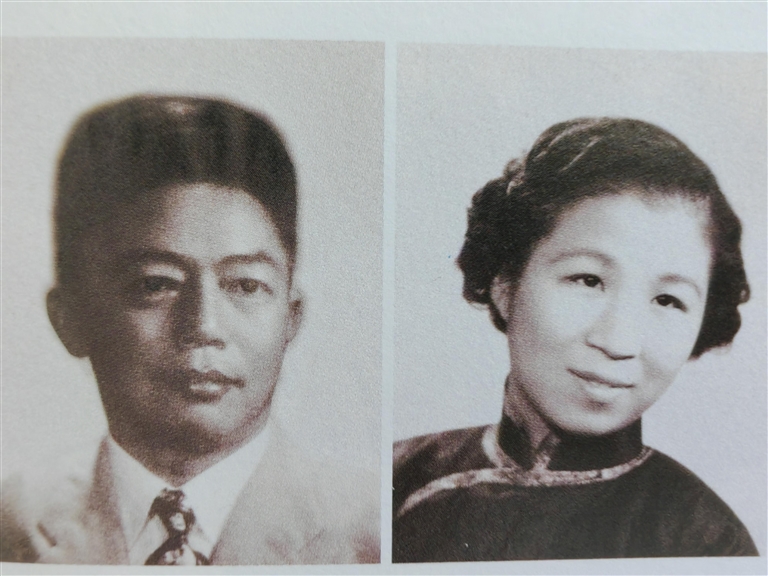

张宝存夫妇

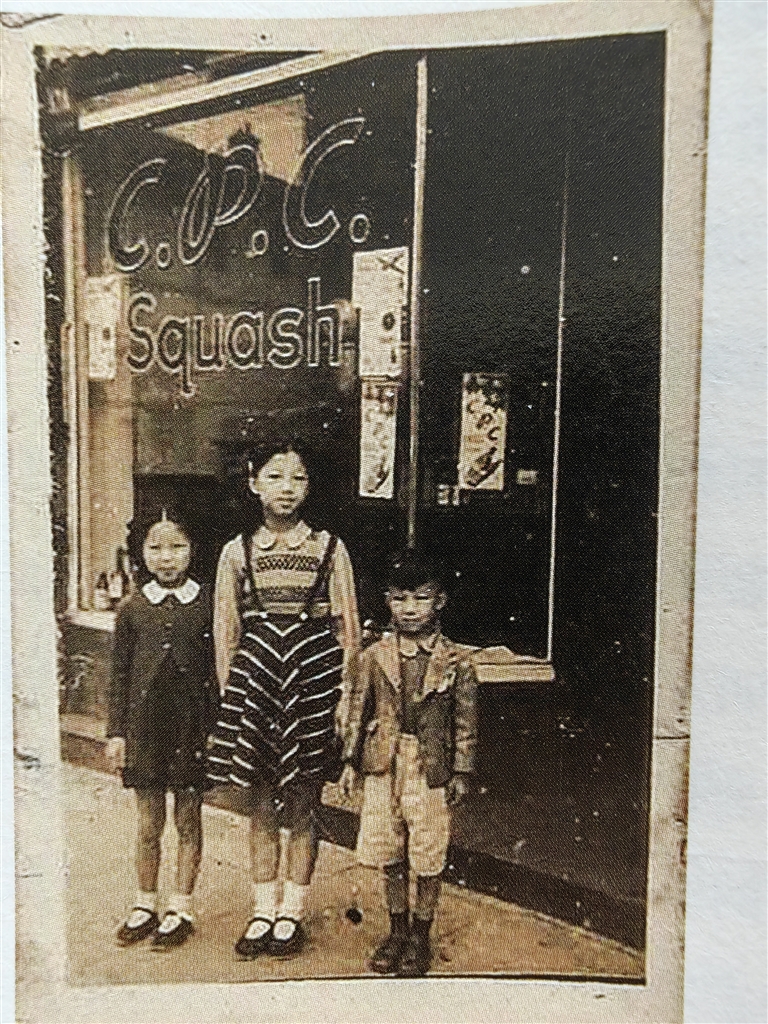

张宝存子女在父亲的咖啡馆前合影

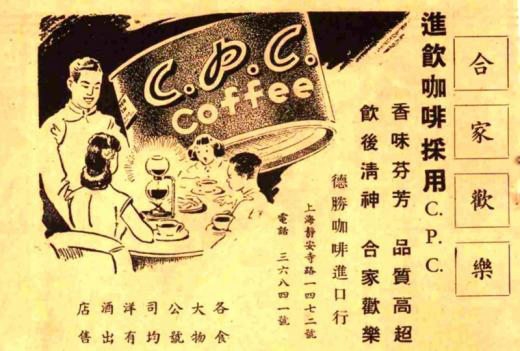

当年C.P.C咖啡的广告

上海咖啡馆

□陈瑶

一 像当年许多闯荡上海滩的定海人一样,他先在洋行做事,然后开始独自创业

阳光从一株枝繁叶茂的柿子树缝间倾泻下来,像一幅斑驳的光影画,落在青灰色的旧石板上,低矮的石头墙围着一方静谧的小院。这是海岛乡村一座不起眼的老屋,却在百年前走出来一位叱咤上海滩的咖啡大王。

位于定海毛竹山村的老屋,正是咖啡大王张宝存的故居,这是张宝存父亲留给他的祖屋,至今保存完好。

出生于1914年的张宝存,家中有四个兄弟姐妹,家境贫寒,一个姐姐嫁到了上海。他从小跟着父母在家乡干农活。七岁时,父母双亡。10岁那年,姐姐将他接到上海,在姐夫的帮助下,进入海宁洋行做学徒,从端茶、送水等打杂的事做起。从小没机会读书的张宝存,不会写汉字,更不懂英文,但他勤奋好学,又聪明活络,因为每天都在洋人手下做事,耳濡目染下,他不仅学会了读写中英文,而且英文还讲得特别流利。

张宝存14岁时,遇见了他生命中的至爱——方慧琴。和他有着相似人生经历的方慧琴,来自浙江宁波。命运的洪流将两个十几岁的青少年牵连在一起。那时,方慧琴和父亲、弟弟租住的一套房子里,张宝存和他的哥哥租下了后厢房,成了他们家的新邻居,因为都是浙江老乡,所以两家关系特别亲厚。几年后,张宝存和方慧琴都长大成年,两个年轻人自然走到了一起。1934年,两人成婚,当时张宝存20岁,方慧琴17岁。

中国人的传统历来讲究成家立业、夫唱妇随,婚后张宝存决定离开洋行,自立营生。在洋行打工的日子里,他发现洋行里的人都喜欢喝咖啡,于是一个大胆的设想在他脑子里萌生,他决定做咖啡生意。当时上海已有咖啡馆,但都是外国人在经营,咖啡豆主要从印尼、巴西等地进口。当时交通、信息不发达,张宝存只能通过报刊上的广告,写挂号信至印尼、巴西等地购买咖啡豆,订购、汇款、发货全凭买卖双方的信誉。有了原产咖啡生豆,夫妻俩日夜学习钻研,尝试着自己炒制、烘焙、研磨、烧煮咖啡。起初,他们炒制的豆子除了原有的咖啡香,口味并不佳,因为不同产地的咖啡豆口感不同,有的偏酸,有的偏涩,有的偏苦。张宝存开始心存疑惑:为什么单一的咖啡豆烘焙出来的咖啡口感不稳定又不好喝呢?于是夫妻俩琢磨着:能不能把不同的豆子混合在一起做咖啡?如何搭配出口感更好的咖啡?

有了这个想法后,夫妻俩不舍昼夜,经过无数次烘焙实验,终于确定比例配方,成功研制出了一款口感稳定又独特的咖啡,这便是后来风靡上海滩的C.P.C咖啡。

二 随着中国第一家华人咖啡行诞生,定海人张宝存成为了海派咖啡的鼻祖

站在上海南京西路与铜仁路交界处的路牌下,隔着一层树影,抬头,目之所及是一栋六十多层的高楼大厦。影影绰绰的余光,恍惚间会把人的视线带到另一个时空。耳边忽然响起了孩童的卖报声、小贩们带着口音的吆喝声、电车“叮叮当当”的鸣笛声……混杂在一起,交织成旧时上海的市井记忆。

1935年春天,就是在这栋名为中欣大厦的高楼所在位置,中国第一家华人咖啡行——上海德胜咖啡行诞生了。它的创立者张宝存,由此也成为海派咖啡的鼻祖,被人称为“咖啡大王”。

咖啡是1884年首次引入中国的。上海开埠后,这种原本只有洋人才喝的饮品在上海落地生根,渐渐被国人所接受。而中国人自创烘焙咖啡的历史,便要从德胜咖啡行说起。

张宝存夫妇俩在南京西路上租了店面,开了德胜咖啡馆,专卖自己烘焙配制的C.P.C咖啡。烘炒咖啡的咖啡厂设在咖啡馆的背后,和咖啡馆的门面只隔了一条弄堂。除了独门配方的混合咖啡豆研制出的独有香醇味之外,在制作咖啡的方法上还首创了当时最前卫的蒸馏法。没多久,C.P.C咖啡走红了,咖啡香飘散在上海的大街小巷。

很多人并不知晓C.P.C指代什么,其实正是Chang Pao Cheng的缩写,取自张宝存这三个字的韦氏英语拼法和发音。

C.P.C咖啡的火暴热销,受到了社会各界的广泛关注,也让张宝存幸运地得到了银行的巨额贷款,在古巴购买了两大货柜咖啡豆。随即,震惊中外的“七七事变”爆发,紧接着“八一三”淞沪会战打响,沿海港口封闭,国外咖啡进口受阻,而张宝存收到古巴发来的咖啡豆恰好在港口封闭之前。因为港口封闭,全上海的咖啡馆不再有顺畅的原料来源,而张宝存在战前收到的两货柜咖啡豆成为整个上海滩难得的原料,更使得他成为上海各个咖啡馆的主要供货商。但张宝存没有奇货可居,也没有哄抬价格,一如既往地守着诚信和踏实品质,持久积累起来的信誉和好口碑,让他成为上海咖啡行业名副其实的领跑者。

战火纷飞的上海滩,亦是纸醉金迷的上海滩,这正是上海滩故事精彩迭出的源泉。张宝存是战争的幸存者,也是幸运儿,因为幸存,所以更加勤奋苦干。老天眷顾了他们一家人的生命,给了一个历史机遇。张宝存夫妇俩和其他上海人一样,兢兢业业,努力打拼,在废墟上重建家园。

如果战争是地狱,那么咖啡则是片刻的天堂。C.P.C咖啡没有因为战争而消亡,反而成了那个动荡年代里文化生活的一种催化剂。当时的达官贵人、文艺明星、编剧作家、小资人士,闲暇时都喜欢喝上一杯C.P.C咖啡。上海著名儿童文学翻译家、作家任溶溶在《喝咖啡》一文中写道:“我曾经是个咖啡迷,在少年儿童出版社工作时,一早就到南京路铜仁路口的C.P.C咖啡馆喝咖啡,喝完了再上班……”一杯新鲜研磨的C.P.C咖啡,加两片酥脆的吐司,竟藏着老上海人精致生活的记忆。

三 张宝存夫妻生活的里弄,曾有“咖啡弄”之称;远在海岛的定海乡邻,常能收到他们邮寄来的罐装C.P.C咖啡

从C.P.C咖啡品牌创立至上世纪六十年代左右,是德胜咖啡厂发展的黄金时间,也是张宝存闯荡上海滩的黄金时代。事业有成的他,热心社会公益,还被宁波旅沪同乡会推举为会长,连任了两届。身为定海人,张宝存自是不忘为家乡出钱出力。他牵头创办了定海旅沪第一、第二两所小学,并兼任校长。1944年《申报》曾有报道:“定海旅沪小学今秋开学……张宝存独捐资数十万元,造福同乡子弟,尤为尽力。”

这些年间,张家人丁兴旺,亦如张宝存蒸蒸日上的咖啡事业。张家的大多数孩子在这些年降生。夫妇俩共育有10个孩子,7个女儿、3个儿子。张家姐妹至今保存着一张珍贵的老照片。1945年,兄妹三人站在父亲的咖啡馆前合影留念,照片留下了孩童时期的美好回忆,也留下了历史的见证。上世纪四十年代的上海滩,几乎很少见到大面积的落地玻璃窗,橱窗上醒目的英文标志C.P.C,尽显前卫大气;室内雕花的木门,整齐的蕾丝椅,摆放器物的老橱柜,散发着幽光的老台灯,还有黑胶唱片传来的悠悠歌声,都能唤起关于老上海的咖啡记忆。

在上海的一条狭长弄堂里,时常会飘来一缕浓郁的诱人香气,这是居住在这条弄堂里的人们熟悉又亲切的味道。物资紧缺的年代,连空气都是稀薄的,但一种特别的香味会在弄堂的空气里时时激起一层层涟漪,邻家孩子们被这香气牵着鼻子走,嗅到了它的来处。

这是张宝存夫妻生活的里弄,曾有“咖啡弄”之称,因为他们在家不但自己煮咖啡喝,还免费赠送自家的C.P.C咖啡给周边邻居,久而久之,这里的居民也被培养出“吃咖啡”的习惯了。

张宝存极爱喝咖啡,闲暇之余时常邀请同乡好友到家里“吃咖啡”。每次贵客临门,方慧琴都要亲自手工炒制、研磨、烧煮咖啡,以高规格咖啡礼节招待。家里自备特制的小火炉,专门用来炒制咖啡豆。待客人落座后,她坐在小火炉旁,将火炉点燃,一边往炉子里添加木炭,一边往炭火里撒一些金黄色的乳香,不一会儿,袅袅青烟升腾,屋子里瞬间弥漫着沁人心脾的清香。随后,她把一只平底锅放在火炉上,将配比好的深红色咖啡豆倒进锅里,手持一把小铲不停地翻炒。当咖啡豆炒到一定火候,取出几粒放在一个盘子里,请每一位客人看一看豆子的颜色,嗅一嗅豆子的香气。当听到客人闻着咖啡豆香,交口称赞时,她便将炒好的咖啡豆倒入一个石臼,用一个长把小锤子有节奏地舂捣,清脆悦耳的响声伴着咖啡香,直抵心间……所有做咖啡的细节,就像是在雕琢一件艺术品,享受的是每一个细微的过程。待咖啡煮好,递到客人手中,细细闻香,咂一小口,每一杯咖啡,似少妇般醇美。

远在海岛的定海老家乡邻,也经常能收到张宝存夫妇从上海邮寄过来的罐装C.P.C咖啡。自他少小离乡,后也没有机会回乡,但刻在骨子里的乡愁,时时萦绕在他心间。他常常和子女说起:老家在,人生尚有来处。还多次嘱咐其子回张家老宅看看,在2015年时,他的次子张祥华回乡祭祖,出资将父亲的祖屋进行了翻新,并委托乡邻好好看管张家老宅,也算是了却了其父亲的夙愿。

四 晚年他赴云南创立了云岭咖啡,而这时“上海牌”铁罐咖啡,已成为老上海的城市记忆

也许,不少老上海人会说:“阿拉是吃咖啡长大的。”在很长一段时光里,上海任何一家咖啡馆里喝到的咖啡,都出自上海咖啡厂,但很多人不知道的是,上海咖啡厂的前身便是德胜咖啡行。

时代变迁,岁月更迭。德胜咖啡行早已不见,连门牌号也找不到了,取而代之的便是中欣大厦耸立其间。据这片区域土生土长的老人回忆,当年咖啡馆的玻璃橱窗就在中欣大厦标志所在位置,入口虽不大,室内却很宽敞,他小时候常常看见一些小资生活的“老克勒”们进进出出,他也是闻着浓郁的咖啡香长大的。

这位老人记忆中的咖啡馆,其实是上海咖啡馆,但是他也知道原名是德胜咖啡馆。1958年,“C.P.C”商标改为“上海牌”咖啡商标,德胜咖啡厂公私合营归为国有,翌年,正式更名为“国营上海咖啡厂”,张宝存继续担任厂长。这期间,第一听“上海牌”铁罐咖啡问世,一听价格3.5元。在月工资不过几十元的年代,这个价格还是有点小贵,不过,向来追求“洋气”的上海人家里却少不了一听“上海牌”铁罐咖啡。

也许,在张宝存内心深处,做咖啡是他一生追求的事业,即便后来有着近二十年的际遇坎坷,也没有击碎他执着的咖啡梦。

1983年,张宝存69岁,应政府号召,到云南帮助建立新中国的咖啡事业,在云南的三年时间里,他凭借自己咖啡大王的经验和技术,创立了云岭咖啡。如今给星巴克提供咖啡豆的云南后谷咖啡,便是源自他的云岭咖啡。从如何种咖啡,如何挑选咖啡豆,咖啡豆的口味、酸碱度等等,所有留在张宝存脑子里的知识和经验都毫无保留地传授给后辈,他的助手还将所有做咖啡的技术和知识汇总成文本,锁在抽屉里。然而命运似乎有意捉弄张宝存,无来由起了一场大火,所有东西都烧毁了,他的咖啡技术文本也付之一炬。

三年后,张宝存回到上海,想着继续做咖啡。他怀揣着四万元人民币和一些黄金,找了几个合伙人,再次投入开了一个咖啡厂,可惜这一次咖啡厂没做成,还赔了不少钱。

如今,89年过去了,张宝存一手创建的咖啡品牌,穿越历史时空,在21世纪成为复古的标志,当年的铁盒子也成为老上海的城市记忆。也许再过几百年,当人们说起旧时上海的传奇故事,还是绕不过这位上海滩的咖啡大王。本版图片为资料图