- 放大

- 缩小

- 默认

一脉源流先世泽 满堂酝酿太和春

——清《同治元年吴恒大乾房分书》背后的故事

吴以龙 翁盈昌 字数:

《 舟山日报 》( 2024年04月26日 第 04 版 )

塔岭下吴氏祖堂

□吴以龙/口述 翁盈昌/整理

引子

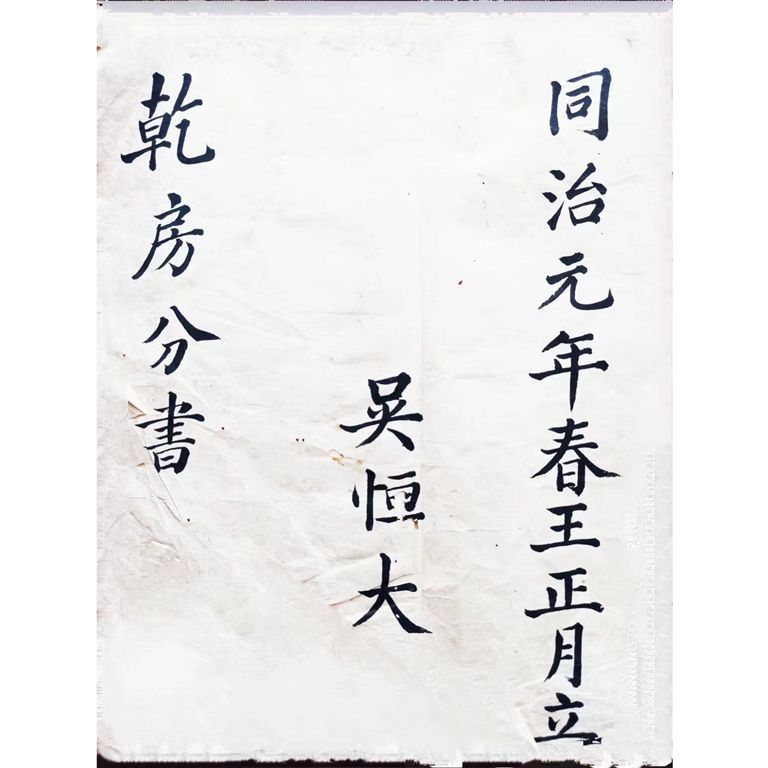

清《同治元年吴恒大乾房分书》是一份160年前兄弟分家的分书,因为少有,才显得宝贵,仿佛让我们看到了古时农耕社会的一幅立体画卷。

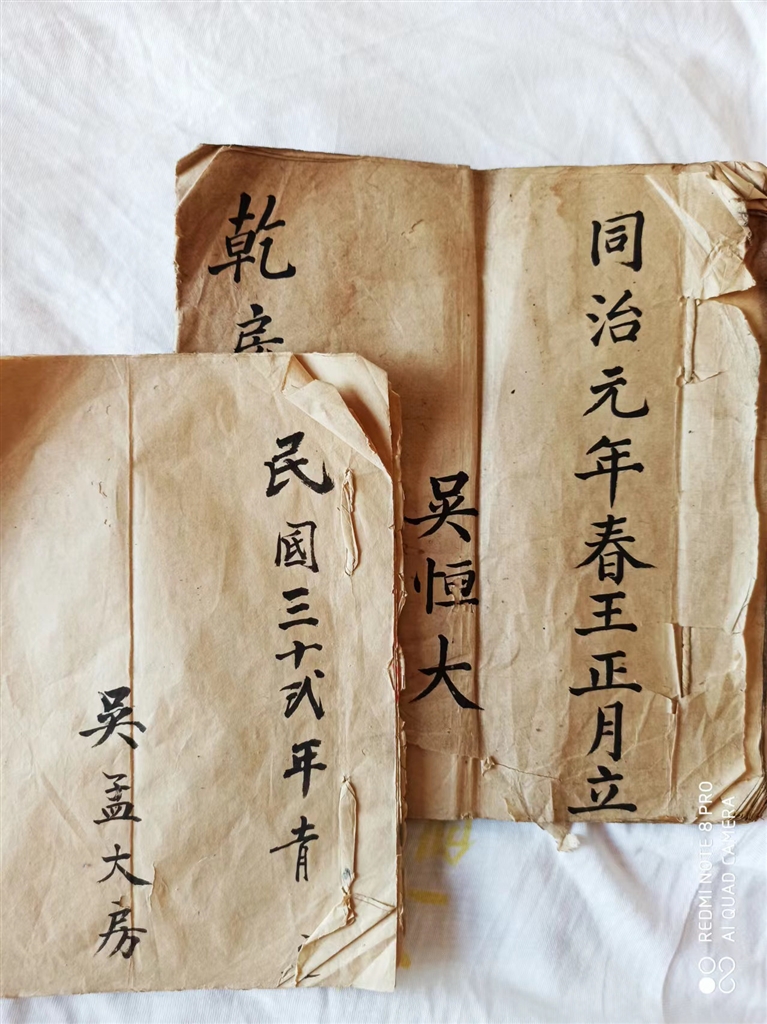

《分书》共由四个部分组成,封面、序言、落款和家产分析,该分书纹路清晰,次第分明。在洋洋五十余页的分书中,把这个封建乡绅家的家底几乎和盘托出,显示了这个家族的殷实和内中包含的百余年的沧桑岁月。

2021年的一天,东港街道南岙村村民吴旦(1966年出生,装修泥工),在整理他父亲遗留下来的旧木箱时,无意间发现了他家一本被岁月侵蚀而泛黄的清朝《吴恒大乾房分书》,藏在一起的还有民国《吴孟大房分书》和大约在清朝嘉庆年的《田亩册》。传到吴旦手上已是第六代,是珍贵的历史资料,对于研究古时农耕社会有一定参考价值。

一 分家析产的家庭背景

160年前清咸丰同治年间,中国内忧外患,各种矛盾相互交织,国势衰微。

对于外部世界的动荡变化,舟山海岛的农村似乎没有太多的感觉,老百姓仍按照自己的方式生活着,起早贪黑,劳作不息,成天为生计而忙碌。这份分书正是这样的大背景下,兄弟俩分家的见证。

从分书所分析的资产看,当时恒盛一房,所拥有的土地以及房产,在清朝后期耕地稀缺的舟山虽然算不上富甲一方,但矮中取长,也算比较丰裕。

有人会问,这些财产来自于何方呢?要回答这个问题,还要从吴家早期从宁波迁徙到舟山开发开荒繁衍生息说起。

明嘉靖年间,吴家先祖从宁波鄞州五乡碶来到舟山,当时如进入无人之境,只要在荒滩上用绳子围一下,插上一块字牌,写上四至就可宣称是自己的了,这是老人谓之的“插牌”。

要让土地产出价值,还需投入巨大的人力物力,付出无数艰辛的劳动。吴家先辈们在遮天蔽日的荒草之中,披荆斩棘,劈山垒田,筑塘围堰,经过至少三代人的努力,终将荒地变成良地。

随着时间的推延、人口增加,崇祯十年(1637),吴家的一支又从吴榭迁入芦花塔岭下,经过百余年的垦荒种植,顽强拼搏,他们拥有了大量的土地(其间曾经历清顺治年的二次海禁和康熙年的展复,中间的一段有二三十年土地荒芜)。到了清朝乾隆年间,吴氏人丁百余口,成为一个大家族。

其中,塔岭下成了吴氏在舟山的第二个开基之地,分支为第六代天字辈“宁一房”,也就成为今天的塔岭下吴氏。

宁一房开房始祖天禄公,讳坤学,名国泰,字宁一,邑庠生,生于清康熙五十年,故于乾隆廿五年,生六子:心齐,心治,心平,心敬,心忠,心贯。这六子中又派生出以“恒”字开头的房名。其中我们比较熟悉的是第三子心平的“恒盛房”,第六子心贯的“恒仁房”。

后此六子中各因前程不同,有的外迁谋业,有的异地为官,也有家道衰落后继乏人,因此多房资产被恒盛房所兼并继承,列入他的门下。在其后的历史岁月中,恒盛房始终坚持耕读传家,克勤克俭,无怠无荒,经过苦心经营,到清朝咸丰同治年间,恒盛房已形成房屋三十余间,土地百余亩的丰厚家底。

同治元年,恒盛房已有第四代子嗣,良字辈有三女二子五人,女在先,子在后。其父善庆,字其章、永福,号希荣,清乾隆年国学生,生于嘉庆七年(1802)十一月廿四日,故于咸丰戊午年(1858)十月初三日。

吴家传说他是一位戴红帽子的人(清朝官帽上有一圈红色的流苏),却不知官居何职,无疑他是一个封建社会的学子儒生,又是一个耕读传家的典型老人,还是活跃在农村宗族中,为之操劳的乡绅。

善庆公生两子:良静、良栻,良栻秀才。良静公生晋香,晋香国学生。良栻公生晋英,晋英乡善人,1928年有碑刻,他是孟嘉庙的柱首,乡人尊称他为大英先生。这是他们晋字辈以上的人事传代。

善庆过世后两年余,妻吴曹氏已介66岁,长子良静32岁,幼子良栻26岁,五子女均已婚嫁,且长孙晋乡也有12岁。

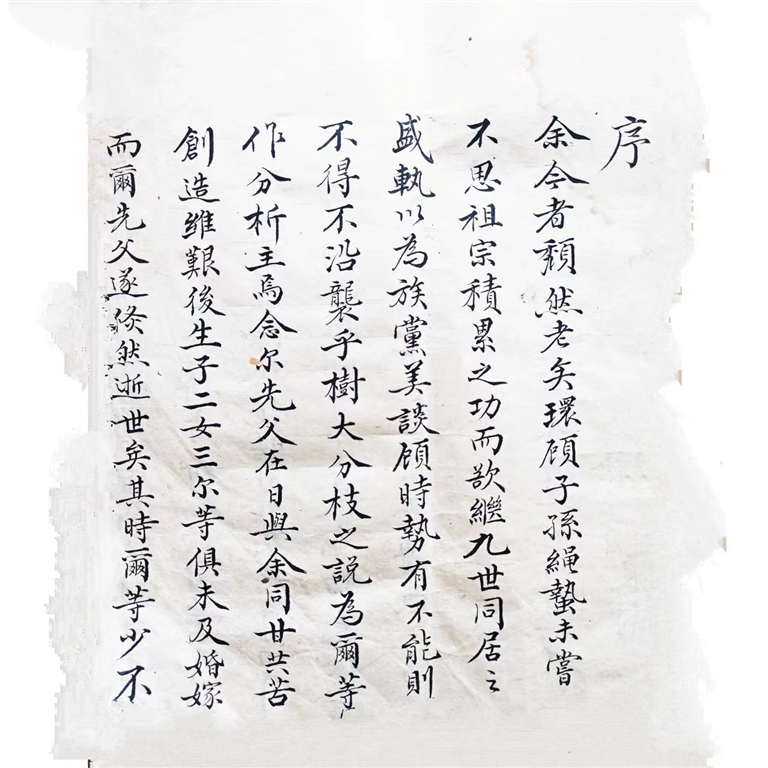

年龄不饶人,苦心经营两年后,吴曹氏渐觉力不从心,于是选择放手,让俩子各自为业。用她的话说:“余今者颓然老矣,环顾子孙绳蛰,未尝不思祖宗积累之功而,欲继九世同居之盛,熟以为族当美谈,顾时势有不能,则不得不沿袭乎树大分枝之说,为尔等作分析主焉。”

《分书》序言也明确指出,善庆过世时,家里子女还有未婚嫁的,“少不更事”“则一切内外事务皆余所亲自主持焉”,从中告诉晚辈,吴曹氏操劳之艰辛,分家势在必行,子女要珍惜。

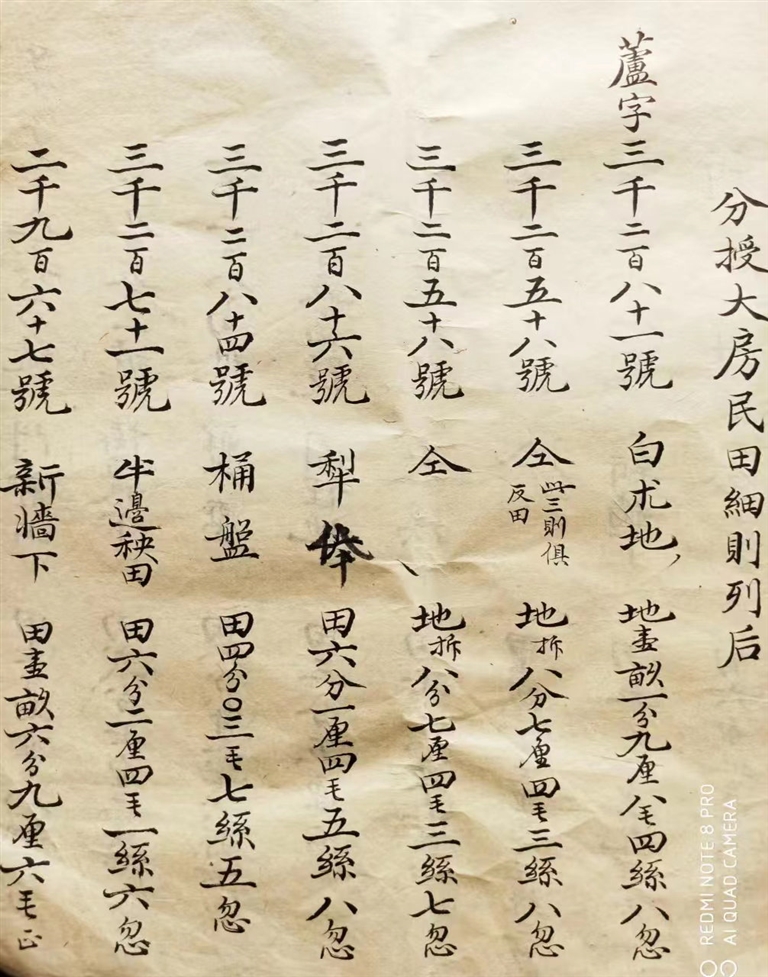

二 分授大小房田产、家产细则

怎么进行分析,吴曹氏将田产家产等具体安排,只用一句话十六个字:“除祭祀膳田以及应尊田外,作二股均分”。

1.分书很大一部分土地资产为祀田、膳田和尊田。

所谓祀田,就是将收益用于祭祀先人所需的田地(包括山场,下同)。

所谓膳田,就是将收益供养长者的田地。

所谓尊田,就是奖赏长子长孙的田地。

这三类田产,非一般家庭所能有者!

其实祀田膳田,俗称“大家田”或“族田”,几房人等轮流耕种,一般三年一轮。

谁轮到耕种的,秋收后除去种子等成本,按比例上交当家的,其余归自己,所以大家都乐意接受。

还有一种将大家田和自家田长期出租给失去土地的佃农或者土地比较少的农户耕种。秋后他们将田里的收益以谷物或租金的形式,按五五或六四比例上交给地主家。我们从电影里看到过,地主们常常带着账房先生,分别坐着俩人抬的斗子,到自己的田野巡察,评估当年的粮食收成。所到之处,佃农都要早早迎接,说些奉承讨好的话。若是遇上灾年,老爷一句话免去几分收成,佃农就要高兴大半年了。关于这一点,吴旦为我们提供的田亩册,很能说明问题。田亩册详细记载了各处土地出租情况,这里不再展开。

分书中所列先人祀田共有五种:其一公尊父祀(善庆祀,笔者注,下同)民田民山17.42亩(分书中田亩单位是:亩、分、厘、毛、丝、忽,因过于冗长,笔者用阿拉伯数字表述,小数点后取分厘,省略了后面,下同);其二公尊祖祀(锡俊祀)民田民山15.55亩;其三公尊曾祖父祀(心平祀)民地民山19.05亩;其四公尊二姑婆祀民田2.05亩;其五公尊备公祀田吴家岙山6亩。

以上大大小小的五类祀田地块合计60余亩。每处土地都写有权属证书号,很是考究。

分书所列公尊田,有三类:其一公尊长子择树墩荡地3.55亩;其二公尊长孙田洪洞岙民田2.20亩;其三公尊补偿小房地板山地三处2.36亩。

公尊长子显然是为权利义务相统一;公尊小房的显然兼顾土地的优劣多寡,适当平衡。以上公尊田共8亩,每份土地也都写有土地权属证号,可谓郑重其事。

有人会问为什么要留起这么多的祀田,直接分掉不是更好吗?那时中国人敬天敬地,尊孔祭祖,子孙的读书教育,维系家族的管理权威等,这些都需要有足够的资金支持,这也是民众根深蒂固的文化传统,被写入每个宗族的祖训族规,因此需要有这么多祀田的收入作保证。不仅如此,还规定每年有清明冬至及先人的生死忌日等七祭,每祭的荤素各碗也有定数。

从分书看,这家所有的大大小小水旱田块(包括山场折合亩分)有二百余块,除芦花塘内塘外大一些,大的有五六亩,近村梯田,多为小块,许多不足一分,共计148.55亩之多,留起祀田膳田尊田,剩下的田产80亩,就是分给兄弟两人了(上述田亩册所登的,比较偏僻的土地已归另一支宗亲“天华房”所有,编者注)。

2.“神会”也是一种土地资产。

分析中有许多神会,如千古会、长春会、千秋会、张圣会、弘化会、八行会、财神会、三官会等八种,其中财神会、三官会俩兄弟各半会,其余都是整会,各房所得份额均等。

这些七七八八的会,以前从来没听说过,为了弄清楚这些神会的性质,我走访了几位老前辈。其中一位老者说“小时候我们里山风水岭一带,有吴家的土地和柴山,说是三官会的,直到解放前后我们吴家人还曾在那里耕作打柴”。

文章开头提到过的《田亩册》,在它的土地登载中,其中也有5种会田:永宁会田8处,合计4.3亩;永成会1.16亩;新斋会1.67亩;一柱都神会1.15亩;春福会1.79亩。以上共计11余亩。由此也印证了神会是一类土地资产。

寺庙要生存,除了靠信众的香火钱及财物的捐献,还是靠田产的稳固收入来维持,大的寺庙一般都拥有许多寺田。这种田产开始时由富人家所出(民国时孟嘉庙就有不少地块寺田),并富人们包办经营。

恒盛房拥有的八大神会共十三整份,每年所得收益,除上交寺庙外,无疑有颇丰的收入作为酬劳装入自己的腰包。

神会究竟是怎样组织还有待推讨,但它是一种资产,可分给后人是可以肯定的。

3.这一房住的是吴家最大的房子,建于清乾隆年的三合院,楼房西厢房楼3全间,平屋合计30间。

房产家什中有“十里红妆”一样的大小眠床,各种橱柜桌椅凳,大大小小的果桶提筒锡瓶;餐厅厨房有竹椅板凳不计其数,单八仙桌就有七八张之多,高背太师椅十数把,烧饭用饭蒸,盛饭用大裕桶;祭祀用的香箩烛台祭盘碗器等现在我们见不到的对象。从这些祭祀的用具,蒸饭的饭蒸,盛饭的大桶,吃饭的桌椅,足见当时的热闹场面。

4.将书画作为兄弟的共同资产,传家之宝,体现书香门第与众不同之处。

善庆公他在舟山地面,名气不大,官居何位也早已失传,但从他生前家中书房的陈设能知一二。

善庆公早先在京城里读过书,是见过大场面的人,所以他有许多的人脉和学生,又有读书人的个人爱好和闲情逸致。

空闲时回家里常常与人聊天喝茶,切磋棋艺,以茶棋会友;也常常写诗作画,陶冶情操,消遣时光。善庆过世后,他的字画就成了遗物。

这些剩下的不能分的字画及书籍,其中有:松鼠画四幅,狮子画一幅,对联六副等;有《大清律》一部,《四书》一册,《五经》一册;有书架一只,书橱一口,画桌、书桌各一张,映屏一座,象棋盘全副等。

因为许多不宜拆分,这些无价资产,分家时被作为大房小房共同使用,共同的资产写入分书。

《大清律》是清皇朝的一部大型法典,涵盖民法刑法方方面面,这样的书,不是一般人家所能有的。那个时候不像现在,国民文化普遍较高,普法宣传家喻户晓,身边有这类书的比比皆是。过去家里能有这样藏书的,只会是吃公家饭的人,也能体现了他的身份地位。这在别人家是少见的。

三 耕读传家代代坚守

这份分书属“吴恒大乾房分书”,订立时间为:清同治元年春王正月。听分男:良栻。见中人:族叔公锡眉,亲子婿缪兆莘、亲子婿张尚枚。代字:张伯琴。

何为恒大房(恒盛房大房)?我从清光绪十五年《塔岭下吴氏宗谱》查到,他是塔岭下吴姓众多分支中的一支,起始祖为吴氏第七代嗣孙心平。心平公字坦然,天禄公第三子,生于清乾隆十年六月初三日,卒于乾隆六十年正月廿三日。这份分书是上述恒盛房下第四代,良字辈大房分书。良字辈有俩兄弟,相对应的还有一份坤房分书,由小房所执。

纵观吴恒大这一房,在代代传承中,始终母慈子孝,兄友弟恭,家声在乡人中有口皆碑,代有出息。从所占有的土地,拥有的房产,子孙整体的文化程度,及在宗族内的影响力,恒盛房堪称典型的士绅家庭。

在漫长的中国封建社会里,作为特殊的社会群体,内心有读书人的情怀和坚持。敢于为社会担责,解乡邻之急盼,因此恒盛房在宗族内部,始终有他特殊的地位。

后来,由于人口的增加,土地逐渐被瓜分,恒盛房已富裕不再。

解放初,政府评定农村阶级成分时,没有一家能评得上“地主”的。虽然后期宗族管理制逐渐被弱化,但是这个世家在家族中仍有其特殊的影响力。从晋字辈传到卿字辈后(吴家字辈排行第11代~12代),有子嗣四棠:福棠、熙棠、会棠、根棠,在我们村乡还是有一定的影响,能说得上话,一保之长位置,几乎都是他们几个兄弟独占,轮流执掌。

子孙们爱读书写字的爱好依旧没变,许多人都练就了一手好字。

我见过会棠公,由福伯(吴旦爷),他们虽然早已故去,在他们的身上,我找到了上代传下来的,爱家人,爱读书,有空喜欢练字的好习惯。

作为长辈,他们慈祥和善亲切,让人敬仰。我看到过会棠公用小楷书写的,他自己家的家谱,和代笔的民国《吴元兴房分书》,字迹结构匀称,点画精详,撇捺顿挫,笔力雄厚,可见他的文字和书法功底。

他的这两份墨宝以图片形式,已被我们塔岭下吴氏宗谱所选用,让大家鉴赏。

以上是由一份古代分书引出的话题,封建社会,耕读世家吴氏恒盛房的人和事。虽带有浓烈的封建色彩,这是国家政治经济制度、社会演变过程的见证,是非曲直我们无可评说。

但子孙们祭祖敬宗,孝顺父母,睦邻友好,艰苦创业,喜好读书写字,追求上进,耕读传家的代代坚守,在今天仍是值得我们大家学习和推崇。(本版图片由作者提供)