- 放大

- 缩小

- 默认

承载舟山宋元独特盐神信仰的七场都总庙

夏志刚 张磊 字数:

《 舟山日报 》( 2024年04月08日 第 04 版 )

芦花河一带犹如江南水乡

□夏志刚/文 记者 张磊/摄

普陀区东港街道芦花村岱浦缪岙口有一座都总庙,内有东雍殿、南堡殿、都总殿、文昌殿。庙祝称东雍殿、都总殿、南堡殿原是三座庙,而且依次是父、子、孙庙关系;只有子庙主祀神是将军,父、孙两庙的主祀神都是平民;目前的庙基是孙子庙的,父子两庙的原址在对面山脚下的芦花街上。

康熙《定海县志》的《芦花岙图说》这样描述芦花:介乎岙之东偏而高下相半者,其芦花乎。惟岙为芦花,故岭有芦花岭,碶名芦花碶。其分支之岙,则有南岙、大蒲、小蒲、施家、赵家、邵岙、缪岙相错而比附焉。脉于最高之顶凉尖,故地之高下虽有不同,而土厚水深。其田有秋,夙称蓄阜,播迁之余,尚未尽复也。东南连舵岙,东北连大展,西北连洞岙,屹成一巨镇焉。塔岭间,有接待寺,亦旧刹也,其凤尖下有龙潭。

一

古代的芦花是一片海涂,中间有芦花浦,浦两边长满芦苇,秋天芦花遍开,故称芦花。芦花岙的东边地势相对较高,西南则是芦花河的出水口与不断垦拓的农田。整个岙口的农耕条件非常优沃,光绪时王亨彦《定海乡土教科书》就说,“地虽高下不同,而水土深厚,自昔称为沃壤。”“辟田数百顷,多栽木棉,兼植罂粟。”都总庙最早见于明代天启《舟山志》,称“七场都总庙”,这应与宋元时期的舟山盐业密不可分。芦花岙旧为盐场之地,宋宝庆《昌国县志》中《叙县·仓库务场》记载:“芦花盐场,县东十三里。本曰东监,为西监子场。其敖寓于谢浦,岁久勿治。淳熙十五年(1188),监官鲍渭新之。嘉定五年(1212)置为正场。”谢浦就是现在临城的鳌头浦,舟山本岛南部的盐田,自临城的鳌头浦向东,均是芦花盐场的管辖范围。即使洪武二十七年(1394)海禁之后,芦花盐场也并未撤销,作为盐业生产重地仍在向朝廷纳税交盐,故此袋浦缪家的缪氏“五世同居宅”才能存在并为《舟山志》所收纳。也是因为这个盐场的存在,南明鲁王势力才能以此为驻军中心,在舟山坚持抗清,并在南岙鲁家园留下定西侯张名振墓等遗址。张名振的亲密战友,民族英雄、南明抗清儒将张苍水在《舟山感旧》诗句“翘首灵光何处是?五云应复捧南中”所提的南中,就是今天的南岙村东的南中山。

“都总庙”在全国范围内属于极少见的名称,而且容易与元代以来江南盛行的“总管”信仰相混淆,比如与芦花一岭之隔的大展“都管庙”。定海区的北蝉也曾有一座“都总庙”,但早已拆毁,宁海倒是还有一座“都总庙”,《宁海县志》记载:“都总庙,在北十五里官庄,合六乡而统属之,故称都总。赵宋时勅建。”在宁海有一句话叫“各鸟各嘴甲,各庙各菩萨”,就是说每个庙都有管理范围,不能跨越,但是都总庙不一样,是“统管”的,这个在舟山也是一样的。问题是这个“七场都总管”管的是哪“七场”?一种可能是指芦花岙内的七个小岙口,即南岙、大蒲、小蒲、施家、赵家、邵岙、缪岙;一种则可能是指舟山历史上的七个以芦花为中心的盐场。如果是如宁海一般合六岙而统属,则岙口还有洪洞岙、潘家岙、塔岭下、山头黄等,显然牵强;如果是统整个芦花岙中的庙,那么康熙《定海县志》中芦花岙共记载有九座庙,分别是南保庙、大蒲岙庙、孟家庙、七场都总庙、茹家庙、泉水庙、东永庙、南岙庙、赵家庙,显然各个小岙各有一庙,似乎也没有统属的必要。以芦花为中心的盐场也可以有两种解释,一是芦花盐场的各个组成部分,但这个与上述的岙口统属是同一个实质关系,故此也可以排除;那么只剩下唯一的解释,即某一历史时期舟山境内所有盐场的都总祭祀场所。

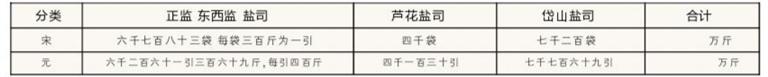

元大德《昌国州图志》卷五《盐司》载,“唐有十监,富都居其一,今正监是也。宋熙宁六年(1073)析监为三,曰正监、曰东江、曰芦花;又有三子场,晓峰则隶正监,甬东则隶东江,桃花则隶芦花,此与州连陆,场分也。距州南□潮,有岱山场;距岱山十五里,有高亭场。归附后,置管句,每场各三员。至元三十一年,朝廷议汰冗官,遂以东江属正监,高亭属岱山,隶浙东盐使司。元贞元年,废各道盐使,改场为司,置司令、司丞、管句各一员,铸从七品印,以重其事。”古代的舟山是名副其实的东海“盐都”。唐宝应、永泰年间(762—766)盐铁使刘晏设富都监,为史载舟山盐政机构之始。宋熙宁六年(1073)共有正监、东江、芦花、晓峰、甬东、桃花、岱山、高亭等8个盐场,其实桃花盐场并没有存续多少时间,多数都是“七场”并存;同时,因元代元贞元年(1295),“废各道盐使,改场为司”,那么这个“七场都总庙”时间下限也就可以定在是年了。“七场都总庙”的建庙时间应当在1073年—1295年这两百多年内。

二

设置了舟山富都监的刘晏多年兼任盐铁使,他着力改革盐政,使盐业收入成为国家财政收入的重要来源。盐利虽丰,而盐民实苦。曾监舟山晓峰盐场的北宋著名词人柳永,在其《鬻海歌》里写道:“鬻海之民何所营?妇无蚕织夫无耕。衣食之源太寥落,牢盆煮就汝输征。年年春夏潮盈浦,潮退刮泥成岛屿;风干日曝盐昧加,始灌潮波塯成卤。卤浓盐淡未得闲,采樵深入无穷山;豹踪虎迹不敢避,朝阳出去夕阳还;船载肩擎未遑歇,投入巨灶炎炎热;晨烧暮烁堆积高,才得波涛变成雪。”据北宋学者苏颂所撰《图经本草》的记载,海盐生产方法是淋沙制卤和煮卤成盐,也就是煎熬之法,这种工艺一直延续到明代。古代的煮盐生产不是直接拿海水来煮,未经处理过的海水其含盐浓度较低,煎熬成盐的时间比较长,而采用刮泥积卤的工艺则可以提高出盐效率,而“塯”就是盐泥积卤的关键性设备,甚至因此而成为古代盐业生产的代名词。南宋著名政治家史浩在任昌国盐监期间,曾多次组织开展盐业生产的祈福活动,撰写了《昌国保塯青词》《昌国保塯道场疏》,“暵其干矣,斯成万溜之储;雨以润之,则失一年之计。”盐民一年的生计都寄托在老天爷的阴晴喜怒之中。引潮、刮泥、淋卤等工序,时时离不开盐民的双手双脚,盐民终年重担不离肩头,劳动负荷艰辛繁重,肩、背、腰、眼、膀、腿、脚等部位大多患有病痛,故又有“十个盐民九个驼”之谓。煎盐工具则有篾盘、铁盘、铁锅等数种,先将鲜卤注入深锅中煎熬,浓缩后再倒入平釜中结晶成盐。煎盐房的构造都是木架土壁,屋顶盖蒿草,前开火门,不设窗户,灶由泥土垒筑而成,旁通风洞,没有烟囱。煎盐工人备受烟火之熏,年长日久,大多双目失明。清代的吴嘉纪的《绝句》诗云:“白头灶户低草房,六月煎盐烈火旁。走出门前炎日里,偷闲一刻是乘凉。”待到辛苦一年完成煎熬,盐民还要担心台风恶劣天气所带来的破坏。盐民歌谣“大难勿用忧,大荒勿要愁,只怕白马沿江走,六月浓霜一笔勾”,说的就是怕台风这个“白马”把盐民辛苦凝成的“六月浓霜”给一笔勾销。即使有了好收成,还要担心盐在运输过程中的损耗,生怕盐司和盐运司在海运中受损而伤及自身。当然,作为各个盐场的管理官员,他们也希望能够全年风调雨顺、全程平安顺利,但这只能寄希望于各路神灵的庇护。

宋神宗熙宁五年(1072)宋神宗任命卢秉为两浙路提点刑狱,专门负责盐法改革,创结甲之法。规定“自三灶至十灶为一甲,而鬻盐地什伍其民,以相讥察”。两浙盐场实行“结甲法”,把灶户三灶至十灶(每灶约20户)编为一甲,互为监督,杜绝贩私盐。南宋“淮、浙盐一场十灶,一灶之下无虑二十家”。舟山的8个场按此计算则有80灶即1600户,如每户5人,则共可有盐民近万人。但是宋元交替之际,盐民灶户大量逃亡,《昌国州图志》载至元二十年(1283)年的灶户只有九百单二(902),按当时的户均6人计,舟山的老幼盐民只有5400多人。在人数明显下降的同时,元朝的舟山盐民负担却大幅增加。按《昌国州图志》所载“岁办盐”统计,舟山每年需缴纳的盐斤较南宋时增加了34.65%。在如此重压之下,为减轻精神的压力和希望能够有良好的收成,盐民只能更加投入到对神灵的崇拜,希冀从中得到慰藉。

三

据粗略查考,古代作为盐神的崇拜偶像有30多位。传说黄帝之臣宿沙氏发明了煮海之法,所以海盐产区都奉他为制盐始祖神。天津宝坻的长芦盐场建有盐姥庙,亦称“圣母庙”“宝神祠”。江苏泰州和扬州建有盐宗庙,奉祀的是管仲神位,管仲为春秋齐相,曾设煮盐官发展海盐生产。福建兴化湾的海滨,从前凡是有晒盐的地方,都有一座“盐公庙”。宁波象山盐区中还保留了盐司庙、穆清庙、常济庙、昌国大庙、关头大庙、南堡大庙等六座庙宇,祭祀着盐熬神、盐司神、刘晏神。象山石浦的三星庙也供奉盐神刘晏。舟山盐民以前则是崇拜塯头神,《舟山市志》有这样的记载:“解放前晒盐要经过引潮、刮泥、淋卤等工序,盐民对淋卤的塯头看得很神圣,要备三牲祭品祭祈塯头神,祈求丰收。解放后,此俗渐止。”这一笔记录,虽然简短,但不可磨灭的是舟山盐民在盐业生产过程中也存在着盐神崇拜,是一种最真实的记录。

盐民、灶户因为从事的是国家专营的盐业,所以历朝历代都由专门盐政机构进行管理,故此,他们的信仰崇拜也与一般的民众略有不同,这个“七场都总庙”应当就是其独立崇拜体系的典型缩影。因为目前已经无法确知“七场都总庙”以及各个盐场的信仰崇拜情况,通过以上的分析,只能估计“七场都总庙”内可能会有盐神刘晏、塯头神、东海龙王、火神祝融、财神、土地等神祇的一席之地。

嘉庆年间(1796—1820),岱山盐民王金邦率先发明板晒,开创性地利用光热、风力自然能来制盐,舟山盐民改煎煮为板晒。不久,本地盐民争相仿效,煎熬之法便逐渐淘汰,制盐人改称“板户”,就更不使用盐灶了。王金邦的贡献不吝于当今“陆基海水养殖”之于渔业捕捞的冲击,新的科技生产力在促进盐业生产力解放的同时,也对近千年来精神上束缚盐民的盐业神祇造成了冲击。据光绪《定海厅志》,七场都总庙在嘉庆二十二年(1817)由首事吴心贯重建时,去掉了“七场”二字,而彻底从全舟山的盐民信仰高地落地为芦花岙的社庙,故此庙又被称为芦花庙,这既是对该庙庙史传承的中断,也代表着舟山盐业和地方发展已经面临新的形势。

另外,康熙《定海县志》作东永庙的东雍庙,有石屋前、石屋后两座,乾隆三年修建前座,乾隆十一年建后座。在都总庙左侧,还有一座道光八年建的三官殿。俗称岱浦庙的南保庙,就是现在所称的南堡庙,位置就在芦花碶中段,也就是现在的岱浦路上。