- 放大

- 缩小

- 默认

岛城阅读空间,“网红”能否变“长红”

朱丽媛 吴建波 字数:

《 舟山日报 》( 2024年03月29日 第 02 版 )

□记者 朱丽媛/文 吴建波/摄

颇具视觉冲击的图书排架方式,人性化的服务,沉浸式的科技、审美体验……作为向社会公众免费开放的公共图书馆,昨天,试开馆的定海图书馆新馆打破了传统图书馆给人的刻板印象,让人眼前一亮。

“我们结合了网红书店的模式,试图打造互联网时代下的‘网红’图书馆。”定海图书馆馆长黄海敏如是说。

兼具城市公共文化空间和城市旅游“打卡地”功能的“网红”图书馆,能否适应当下读者的多元化需求,让阅读空间“网红”变“长红”?

运用“网红”思维,“解锁”公共图书馆“引流密码”

提供高质量和个性化的公共文化服务,满足人们对空间审美的要求,成为当下碎片化阅读冲击下公共图书馆的“引流密码”。

黄海敏认为,运用“网红”思维,满足了当下读者的多元需求,适应了社交媒体时代读者“打卡”行为的生活方式。

定海图书馆新馆在打造绿色、环保、多元阅读空间上显然下了一番功夫。新馆位于定海青垒头路67号,总面积6300平方米,拥有各类图书50万余册,其中上架近20万册。新馆一路之隔就是大海,又紧靠东海云廊入口,书香与山海相伴。

“所以在设计时,我们将视野最好的西南靠海区域装上了一长排落地窗,打造成‘海景’休闲阅读空间。”黄海敏介绍,三楼是亲子阅读区域,四楼放有圆桌、沙发。在这里,捧起书与孩子一起阅读,看窗外海面上轮船驶过,收获知识的同时,读者也享受着海岛图书馆别样的风景。

然而几年前在馆址初定之时,黄海敏也曾犯难:“原先这里是以体育场馆来建设的,跟传统图书馆的结构还是有很大区别。”如何化劣势为优势,新馆在满足实际业务需求的同时,结合场馆原有的结构,做了一些巧思。

“比如三四楼有部分是跃层结构,上面没有顶。我们就通过安装天窗,将这一部分利用起来,在下面配备了一排吧台,引入自然光,打造舒适自然的阅读区域。”他说。

利用跃层的优势,新馆门口(三楼连廊)打造的12米高弧形植物墙,除了做装饰用,还可以让久读的市民放松疲惫的眼睛。“墙上3米高度以下所种的都是真植物,底部采用全自动灌溉系统,植物后期打理会很方便。”他说。这一设计也成为新馆又一“吸睛点”。下转第2版▶ ▶上接第1版

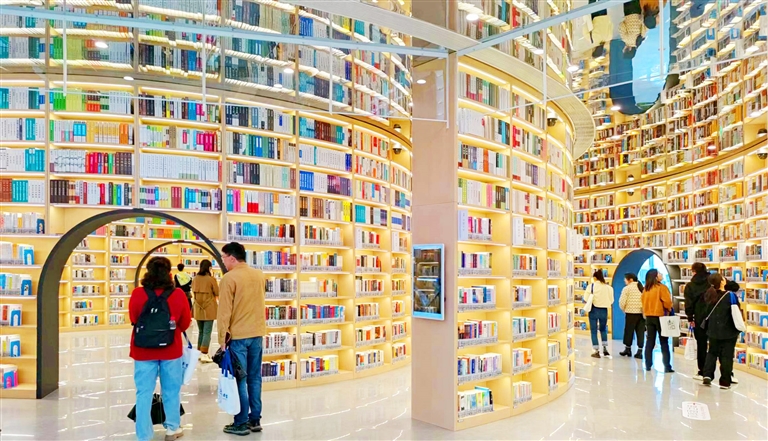

而四楼的环形书架则是妥妥的打卡热点。进入拱形小门,内部空间顿时豁亮,过道两侧的书架只有4米高,但是经过头顶不锈钢镜面的反射,空间感大大增加。找书之余,随手给自己在天花板的倒影来一张照片,瞬间感觉来到了“天空之镜”。

多元文化空间带给人们视觉上的审美,精神上的愉悦,心灵上的满足。“也不用担心架子太高拿不到书,目前6层以上的书多是老旧馆藏书,一般在6层以下能找到相应的新版本。”黄海敏说。

数字赋能,场馆装上了“智慧大脑”

如果说文化是一座城市的灵魂,那么公共图书馆就是城市重要的文化支点。建设一座图书馆不难,难的是如何将场馆建设与运营推广结合起来。能让更多的人愿意走进图书馆,愿意享受阅读的乐趣。数字化则是定海图书馆新馆的秘诀之一。借助大数据、人工智能等科技力量,新馆变得更“聪明”,公共服务能力也进一步提升。

在三楼的服务台,市民王芬通过输入人脸,短短几分钟时间,就完成了登记。在一旁的自助借阅机上,也只需刷脸,就会迅速跳出借阅信息。“以前忘记带市民卡,就没法进图书馆。现在只要带着‘脸’,就能实现借阅自由。”她说。

像这样的“科技”还不止一处。总服务台的墙上有一块数据大屏,这里便是图书馆“中枢系统”,在架图书数、客流统计、借阅榜单等各种数据都能实时显示。

入口附近,是定制开发的带人脸推荐功能的“瀑布流”数字阅读机,它可以根据读者之前的借阅记录自动推荐图书,借阅方式在全国图书馆行业领先。

在一楼设置的24小时自助书房设有图书预约借还功能,读者只要在微信虚拟图书馆中进行图书预约,这本书就会放置在预约柜内方便读者借阅,很好地补充了闭馆期间图书服务问题。

为了让读者有更直观的体验,在新馆三楼,引入全息互动投影技术打造的沉浸式体验空间属全市图书馆唯一,身处其中,周围可根据不同的声光素材模拟水族馆、太空等环境。

“‘融合、创新’的信息化理念是新馆的建设初衷,积极应用新技术,促进数字业务与传统业务融合发展,在这里,可实现‘线上线下相结合’、‘传统阅读’与‘数字阅读’相衔接、‘24小时不间断’的公共图书馆服务。”黄海敏表示。

那么“聪明”的场馆怎么运转?据介绍,新馆“量身定制”的视觉盘点技术,运用手机移动盘点、高精度智能摄像头和智能机器等“多位一体”智能设备,实现了全馆图书在架状态和定位信息动态更新。“摄像头在扫的时候,最薄可以扫出3毫米的图书。20万册图书盘点仅需10分钟,大大减轻了馆员重复劳动的负担,提升了盘点的准确率和读者的借阅体验感。”黄海敏介绍,同时通过这项技术对馆内日常借阅数据的汇总分析,也为采购新书提供了更客观的依据。

“图书馆+”,点亮不同圈层的读书热情

时下,公共图书馆正在全方位构建一种人与书的新型相处方式,从城市的精神港湾变身有品位、有温度的城市会客厅。“网红”图书馆也随之应运而生。

近年来,国内外“网红”图书馆层出不穷,相比传统图书馆,“网红”图书馆的吸引力倍增。

以海南海口云洞图书馆为例,该图书馆坐落于风景秀美的海口湾,毗邻大海,整体建筑由白色混凝土一体浇筑成形,形成多个半室外空间和平台,窗户及内部空间包含大大小小的孔洞,将自然光线引入空间的深处。自2021年4月开馆以来,已陆续接待岛内外读者及访客超20万人;设在天津滨海文化中心的滨海图书馆“书山”的流线设计,飘逸而不压抑,人行其中,实现书山有路的诗意追求;嘉兴市图书馆高照街道分馆以优美的外部环境和文艺范的内部装修吸引了众多市民慕名“打卡”,这里有电子阅览区、创客空间、沙龙驿站等多个区域,实现了“免费借阅、一卡通行、资源共享”,五年接待73万人次。

在部分市民看来,图书馆“网红化”,是公共文化服务主体契合公众对图书馆的多元空间需求。“这里不仅有纸质图书,也融入了很多电子的东西,我觉得是开阔了我们获取知识信息的渠道,也让我们大开眼界。”一早冒着大雨先来“探路”的市民张红歌就被新馆的环境所吸引,在她看来,随着数字化、智慧化,人们参与公共图书馆的方式变得更加多元,也更加立体。

在老年读者中,也有不同的声音。“尽管数字化是大趋势,但老年人因为不太会用电子产品,比如通过公众号借阅、用小程序找书等,反而让阅读变成了麻烦。”80多岁的市民林阿姨说道。刚退休不久的林杰富认为,纸质阅读始终是获取知识的最佳途径。“相比通过网上借阅,我更喜欢到图书馆里实地借阅,更有仪式感。”他说。

吸引读者走进图书馆仅仅是文化服务的第一步,在此基础上,图书馆应该探索更加灵活的阅读推广活动,持续保持吸引公众的黏度。

“老年人不会操作,我们有专门的人员现场教学,操作方式不会太复杂。”黄海敏告诉记者,在引领读者延伸阅读的方式上,新馆也是“挖空心思”,以点亮不同圈层的读书热情,“新馆还将常态化开展公益培训和阅读推广活动,不定期组织各类主题讲座、文化服务、研讨等特色活动,促进全民阅读。”

新馆还以构建“图书馆+”融合发展体系为导向,主动顺应文旅消费转型升级新趋势。“我们在三楼引入了第三方经营的咖啡吧,让市民在阅读、休息之余,满足他们‘个性化、仪式感、品质型’的深层需要。”他希望,当图书馆“火”成“网红打卡地”,能有更多读者“解锁”丰富多样的公共文化服务,让城市阅读空间由“网红”变“长红”。