- 放大

- 缩小

- 默认

漫谈《岱山操》的作者及其爱国情

周欣颖 楼志新 字数:

《 舟山日报 》( 2024年02月23日 第 04 版 )

□周欣颖 楼志新

岱山,素有“蓬莱仙岛”之称,其特有的自然风光、浓郁的人文历史以及海洋文化,从来都是文人墨客、诗人雅士津津乐道的题材之一,故而文坛涌现出了大量有关岱山的作品。其中,《岱山操》则是第一首以“岱山”地名为题的诗歌:

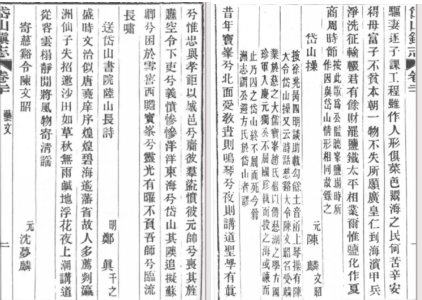

昔年宝峰兮北面受教,昼而鸣琴兮夜则讲道。圣学有真兮惟忠与孝,讵以城邑兮赍彼群盗。愤彼元帅兮丧其旌纛,空令下吏兮义愤懆懆。洋洋东海兮岱山其隩,追踪苏卿兮困于雪窖。西瞻宝峰兮灵光有曜,不负吾师兮临流长啸。

“操”即“琴操”,刘向《别录》云:“君子因雅琴之适,故从容以致思焉。其道闭塞悲愁而作者名其曲曰操,言遇灾害不失其操也。”有关此诗作者,《岱山镇志》卷二十“艺文下”按“徐兆昺《四明谈助》载《句余土音·甬上琴操》有陈大令《岱山操》”,载《岱山操》作者为元代的陈麟;但朱绪曾(1805~1860)却在《昌国典咏》中按“文昭本无琴操,全氏以意补之”,认为《岱山操》一诗应为清代学者全祖望所作。那么,以岱山地名为题的《岱山操》一诗,究竟是当事人陈麟本人言遇灾害而不失其操之作还是后人全祖望以陈麟口吻所写的呢?

一、东海苏武——陈麟

细读此诗可知,其内容主要围绕陈麟生平事迹展开。《岱山镇志》(卷十五)记载:

陈麟,字文昭,温州永嘉人,以进士为慈溪县尹。慈有赵宝峰者,私淑杨简之学,麟从之学,北面问难,尤邃于《易》,其为吏,善通下情,为慈溪第一循吏。会台州方国珍破昌国、奉化,入鄞,使人要麟相见。麟单骑往,劝以勤王。国珍胁以兵欲臣之,麟正色曰:“吾不欲两虎相斗,使民涂炭,故只身来见。尔杀我,非勇也。”国珍愧谢,然终忌之,乃置昌国之岱山。麟即自称足疾,扶杖著道服,葺田园,种牧自给。国珍时遣人侦之,以为真废,乃不复加害。岱山故有书院,麟重兴之,与山中弟子讲学,行乡饮酒礼,父老因名其台曰‘陈公台’。时海盗充斥,独相戒曰:“勿登此山,恐惊陈公。”朝廷屡迁秩,自承事郎至中顺大夫、秘书监丞,国珍留之不遣。寓居岱山十年,旋卒。

可知,陈麟为元代庆元路慈溪县尹,是宝峰学派创立者赵偕的弟子。赵偕私淑杨简之学,秉持儒家传统忠孝观以及学校应“有资于政”的教育理念,隐居讲学。陈麟经常登门向赵偕请教县治的问题,赵偕谆谆教导:“凡有志于平天下者,莫不欲收天下人心;但至难收者,天下人心也。天下人心难以名利收、难以威力收……欲收天下人心,惟有大行至公之道为上策;若欲大行至公之道,又全在乎修己任贤而已。”关于如何做到修己任贤、大行至公之道,赵偕还特意写了十六条注意事项给弟子陈麟,如“喜闻过以开言路”“任忠直以为耳目”“奉上司宜忠而敬”等,要求陈麟学会倾听民意、议论是非,并从中汲取政治智慧。

在赵偕的教导下,陈麟制定了十条《论治县规条》,以教化为重,甚得民心,取得了卓越的政绩。经过陈麟的精心治理,当时慈溪的人民变得有耻且格,陈麟也被称作“慈溪第一循吏”。但生不逢时,陈麟所处的元末,卖官鬻爵,民怨沸腾,这也使得方国珍有了作乱的机会。陈麟面对此情形,“讵以城邑兮赍彼群盗”,采取了相应的措施进行整治,无奈国家衰亡乃是大势所趋,“愤彼元帅兮丧其旌纛,空令下吏兮义愤懆懆”,陈麟虽愤却也回天乏术。《四明谈助》记载:“十五年春,台既破……国珍以舟师奄至,纳麟不能御,城中门开纳之……独慈溪令文昭不附……”当台州方国珍破昌国、奉化,入鄞,使人邀请陈麟相见,陈麟明知有被杀的风险,还是为了百姓选择一人独自前往。方国珍本想以兵威胁陈麟为自己效力,不料却遭到拒绝。陈麟作为宝峰学派的弟子,奉行孔门之学、忠孝之道,儒学浸淫下的他,对于方国珍为的作乱行为,自是愤恨与不耻的,又怎会为其效力呢?由此可见,陈麟的凛然大义与气节之高。

方国珍以兵威胁陈麟为自己效力被拒后,心中仍有忌惮,将陈麟流放岱山。在当时,陈麟被囚于岱山,无异于一辈子都离不开这座荒凉的海岛,但他并没有自弃,而是立下“追踪苏卿兮困于雪窖”之志。为打消方国珍的戒心,陈麟“自称足疾,扶杖著道服,葺田园,种牧自给”。在此期间,陈麟谨遵老师教诲——“用知识以为股肱”“临以庄使人敬畏”“明人伦兴古学校”,兴办书院,与山中弟子讲学,行乡饮酒礼,在岱山当地获得了极高的威望,甚至赢得了海盗的尊重。不得不说,如苏武般具备崇高操守与不屈志向的陈麟真正做到了“不负吾师”。

可知,耿耿故国音,灼灼爱国情,乃东海苏武陈麟是也。

二、《岱山操》作者争议

《岱山镇志》署名《岱山操》一诗作者为元代陈麟,而朱绪曾在《昌国典咏》中则表明此诗作者应为清代学者全祖望。那么这首诗究竟是谁所作呢?

经溯源发现,《岱山操》一诗最早见于全祖望诗集《句余土音》,名为《陈大令岱山操》。在《句余土音》序中,全祖望指出该诗集创作的由来:“有感于乡先辈之遗事,多标其节目以为题,虽未能该备,然颇有补志乘所未及者,其敢谓得于斯文,亦聊以志枌榆之掌故……同社诸公,因裒集四月以来之作,令予弁首,予为述旧闻以贻之,而题曰《土音》,以志其为里社之言也。”由此可见,《句余土音》乃真率社吟咏乡土掌故的作品。与此同时,《句余土音》的编订者董秉纯(全祖望弟子)在序后提及:“后先生匆匆赴维扬,诸君子多未脱稿,所存惟南皋、甘谷、先君子数家而已。今纯编定先生诗,不敢妄有所序……”进而可知,《岱山操》一诗应为全祖望的作品。

因此,《岱山操》一诗当是全祖望依据陈麟当时所处的情境,站在陈麟的立场,为其述怀之作。

三、全祖望为何要以陈麟的口吻作《岱山操》?

此诗既为全祖望所作,其为何又要以陈麟的口吻“以意补之”呢?

全祖望生于我国历史悠久、素负盛名的“人文渊薮”之邦——浙东甬上,在明清易代之际,甬上为著名的忠义之邦,全祖望生于斯,长于斯,深得甬上的“忠义之气”,且全氏作为甬上的名族,全祖望自幼深受老一辈爱国主义和民族主义的熏陶,成为了一个身怀民族气节的志士。据全祖望自述:“予年十四为诸生,谒先司空宗伯公于祀,见三宾主,愤甚,击之不碎,投之泮水。并故提督张杰之主,亦投之。”年仅十四岁的他,在参观乡祠时,发现降清求荣的谢三宾和陷害民族英雄张苍水的张杰的牌位时,一怒之下就将牌位抓了下来,用锤子敲,继而丢进池子里,对谢三宾、张杰这等民族败类深恶痛绝。由此可见,此时全祖望的心已与这些“故国忠义”之士相通了。全祖望自21岁起便致力于“故国忠义”的乡邦文献研究与搜集,以表彰“故国忠义”为己任,殚精竭虑,留下许多赞扬民族气节的珍贵文献,使忠义之士的事迹得以保存和流传。虽全祖望和陈麟所处的朝代不同,但他们内在的爱国思想却是一致的,相似的坚守,很难不令全祖望与这位甬上的忠义之士产生共鸣,进而以其口吻进行抒怀言志。

进一步来讲,全祖望的家世和祖先对其诗学观和诗歌创作的影响是多层面的且深远的。关于全祖望的曾祖大程、祖父吾骐,《全祖望评传》一书中提到:“他们的题目、内容和风格,尤其是‘关于旧史,自写生平’,具有鲜明的纪事性和文献性这个特点,对谢山的诗学观和诗歌创作有着极为明显的影响。”结合相关史料记载可知,《岱山操》一诗内容即为陈麟一生主要事迹的归纳概括,具有鲜明的纪事性与文献性。再者,全祖望做诗坚持“人如其诗”“诗皆意所寄”,站在陈麟的立场,以当事人的口吻叙其生平,抒其志,更易使读者在情绪上受到感染,了解这位忠义之士的内心世界和操守,进而增加读者对诗中所记叙内容的信任感。

此外,相似的人生经历促使全祖望以陈麟的口吻作下此诗。陈麟被方国珍囚于岱山,患流放岱山之忧,却没有放弃心中志向,效法苏武,誓死不屈,在岱山兴办书院,与山中子弟讲学,行乡饮酒礼,最后获得了极高的威望。反观全祖望的一生,遭张廷玉的阻挠和打压,落得了个“放废湖山”的下场,从此回乡“家居十载”。虽仕途不得意,但全祖望却始终关心着时事和民瘼,致力于搜讨、整理和研究乡邦文献,尽自己所能宣传“故国遗音”,在学术研究上获得了大丰收,《句余土音》亦是在这一时期完成的,正如其弟子董秉纯在《全谢山年谱》所指出:“先生既归,侍庭闱有间,益广修枌社掌故,并桑海遗闻,著作日富。”

《岱山操》又何尝不是“放废湖山”后全祖望以陈麟的口吻自述之语呢?

作者单位:浙江海洋大学师范学院