- 放大

- 缩小

- 默认

我在白泉文化层等你

赵利平 字数:

《 舟山日报 》( 2024年01月13日 第 02 版 )

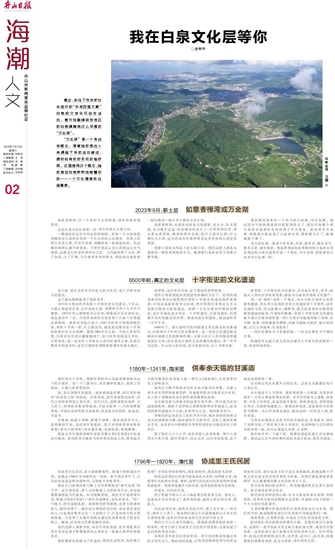

白泉全貌 沈磊 摄

□赵利平

最近,参加了市作家协会组织的“东海百里文廊”白泉段文学采风创作活动,意外地触摸到定海区的白泉镇竟有这么深厚的“文化层”。

“文化层”是一个考古学概念,原意指的是古人类遗留下来的活动痕迹、遗物和有机物形成的堆积层。这里借用这个概念,指的是在白泉默默地等着你的——一个文化厚度的壮阔景象。

2023年9月:耕土层 如意香樟湾或万金湖

如意香樟湾,以一个农村少女的形象,质朴而羞涩地等你。

这是白泉文化层的第一层,考古学称之为耕土层。

一棵据说有近百年历史的香樟树,形如一个大如意造型横卧在白泉岭水库旁一个小山岙的小水塘里。世界上的树只有直立着,才可以活着,而横卧的一般都是死的。但这棵老樟树以躺平的姿态,不管世事风云变幻活得这么生气勃勃,这就是它的意外和出奇之处。人们据此修了小径,种了杂花,立了石碑,与白泉岭水库的碧水、周边的山坡美景一起勾勒出一幅乡村宁静的文化小境。

如意香樟湾,从商业化的景点角度看,有点小,有点简陋,有点微不足道,但在城市里呆久了,自驾来到这里,看山看水看香樟,喝茶休闲乡里游,你什么都可以想,什么都可以不想。这无论如何有那种我在这里等你的小感觉在里面。

绕着白泉岭水库边上的小路行走,我们这群人就是水墨画里一群叽叽喳喳的小鸟。眺望着白泉岭水库下的那片繁华地。

据说那里原来有一个名气很大的湖,叫万金湖。据说因为气候和围湖造田的原因消失了,据说不知哪个朝代的皇帝逃难时在湖里扔了不少黄金,故此得名万金湖。我推测大抵是造了白泉岭水库,湖的源头少了,就慢慢地干涸了。

舟山没有湖。湖是个好东西,有湖,就有水、就有灵气、就有文化、就有旅游。我是希望这如意香樟湾和白泉岭水库及周边的山景合起来打造一个景区,叫万金湖,犹如新安江水库叫千岛湖一样。

6500年前:真正的文化层 十字街史前文化遗迹

在白泉,真正具有考古学意义的文化层,是十字街史前文化遗址。

这个遗址默默地等了我很多年。

1975年兴修水利时发现十字街史前文化遗址,于舟山、于浙江都是考古界、史学界的大事。我那时只有十几岁并不懂事。1979年考入浙师院舟山分校,班级成立历史研究会,我也是其中一员,当时参加研究会是受到了白泉十字街遗址影响的。蒋姓同学是白泉人,1981年的春节我跑到他们家,来到十字街一看,什么都没有,就是现在那块在十字街前的粉红色石头的碑,都是1986年才立的。当时心里好失望,后来对历史的兴趣慢慢淡了,加入校外的海边文学社。尽管如此,我一直关注十字街出土的鸟形盏等文物,在浙江教育学院读书时,还专门跑到省博物馆看著名的猪头陶片。

没想到,这次采风活动,这个遗址仍然等着我。

我终于想要彻底弄清楚遗址的确切方位了。陪同的镇党委宣传委员小陈把我们带到十字街史前遗址保护铭牌前,介绍这是最初的考古区域,然后带我们来到近几年又发现文物的王家园遗址,指着一片生长着农作物的田野说,这片可能也是文化层。十字街遗址、王家园遗址,包括那片没有发掘过的田野,都是史前文化遗址,据说面积有一万平方米。

6500年了,新石器时代的河姆渡文化在海岛的具象展示,比我国五千年的文明史都要早。这一史前文化遗址既反映出河姆渡文化的跨海传播,又展示出古人类在海岛创建的悠长文明,说它是舟山海洋文化的曙光和源头,是一点不为过的。舟山有人的历史,有文化的历史,从十字街开始。

依我看,十字街史前文化遗址,无论是从考古、史学,还是从人类社会学的角度看,都是舟山最有价值的文化遗产。

我一直“鼓吹”这样一个观点,舟山不缺乏海洋文化资源和遗迹,单从考古发现的史前文化遗址除十字街外,还有定海的马岙、岱山的衢山、嵊泗等,缺乏的是如何让那些资源和遗迹活起来,可感知可触摸。比如十字街史前文化遗址能不能让它现场感更强一些?当然不可能搞得像三星堆、兵马俑、良渚、河姆渡遗址那样,但能不能搞点保护、展示的设施,让它立体起来、生动起来?

一切历史都在当下若隐若现,一切文化都在当下继往开来。

我憧憬舟山最大的文化层会撩开六千多年前的面纱一角,有意味地等你。

1180年-1241年:南宋层 供奉余天锡的甘溪庙

我们离开十字街,便驱车来到舟山岛最高峰黄杨尖山下的小展村。在一个三面环山、青峦叠翠的地方,看到了甘溪庙。小展人俗称岙里庙。

庙,是中国特有的建筑。起初的庙是官署,所以范仲淹有“居庙堂之高”的说法。后来的庙,成为供奉祭祀场所,汉代之前供奉祭祀已故先祖。汉代以后,还供奉祭祀鬼神、文人武士,供奉的对象变得庞杂,不如寺院单一,只供奉佛教神祇。中国民众经常把寺庙混称,其实是有区别的。庙是庙,寺是寺。

甘溪庙,始建于明朝,重建于清朝。现在的庙并不大,是低矮的平房。是近些年复建的。院子里供奉着南宋参知政事(相当于副宰相)余天锡坐像,金黄色的,特别耀眼。

我是从早年阅读明朝作家张岱散文集《夜航船》中知道余天锡的。张岱把余天锡受当时宰相史弥远之托,物色赵氏王朝可接皇位的皇族人选一事写入《夜航船》,可见此事历史上影响甚大。

庙内正大殿中供奉余氏祖宗余天锡夫妇神像,小展人称为老爷菩萨和娘娘菩萨。里面陈列着余天锡的不少史料,让人看了感慨南宋皇位的传承充满腥风血雨。

余天锡祖辈与宰相史弥远家关系不错,得以成为史弥远家庭教师。他除了受宰相之请物色推荐皇帝候选人,还受托到湖州逼废太子自缢,史称雪川之变。湖州别名雪川。

宰相史弥远在历史上的名声并不好,他所扶持的宋理宗也无治国理政大略,南宋最终为元朝所灭,实际上就在宋理宗手里。这多多少少影响到为宰相所用的余天锡在历史上的评价。

除了我们几个人之外,没有其他人前来参观。我个人觉得古今多少事、都付笑谈中,但从文化、从历史的角度,这个庙还是很值得一看。

历史和文化从来都不会俱往矣。总有点点滴滴在每个人的心头。

余天锡这个人不简单。他所做的事一旦败露,为老皇帝或另一方杀头都是很现实的事。史书评价他为人谨慎,依我看,不负上司所托,还是忠诚可靠的。林则徐说过,苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。按现在的说法,还是很有为官的担当精神。舟山作为海岛地区,能出这样一位历史人物,很不容易。

当然余天锡真正还在当代有价值的是,告老还乡,创办了虹桥书院,广招贫寒子弟入学读书。包括和他当过兵部尚书的弟弟一起,在舟山建造大余桥、小余桥。

我们离开时,下起了雨。绕着庙周边的溪已有水静流着。据说这几百年来时断时流的水是甘甜的,故名甘溪庙。

1796年一1820年: 清代层 协成里王氏民居

协成里王氏民居,在白泉镇繁强村。始建于清朝嘉庆年间,也就是1796年至1820年这一时段。距今两百多年了,王氏民居还是这样风姿绰约、又徐娘半老地等你。

我在正门前端详着门楣上方写着繁体的“紫气东来”四个字。这字黑色的,看上去好像画上去的时间不长,旁边依着那堵墙是当代建筑,似乎提醒着我,现在可不是清朝年间,想起刀郎的《花妖》:“君住在钱塘东,妾在余杭北。”同一个地方,时空是错乱的。你即使仍然等着我,也看不到那时的人,那时的事了。能住这么精致的四合院,肯定是有身份的人、只是现在唯见空无一人的院子了,以及屋顶古色古香的图案,以及照了无数年的阳光越过屋顶落在院子的青石板上。瞬间,历史和文化都是暖洋洋的。

我们这群人端着手机,站在不同的角度,似乎要把两百多年里在这屋子曾飘荡的风云和风月一股脑儿网罗到屏幕里去。

我好像看见你错寻了罗盘经,错投在这院里,奴的腰上黄呢?分明有轻轻的喟叹,现在的时光、现在的阳光真好。

到底这似真似幻的意识流是杂乱无章的,突然镜头里,闯进穿红衣的美女作家。顿时,这死气沉沉的旧民居变得神奇地美丽起来。我原来是避开人拍旧屋,忽然是抢拍美女在屋里。

有美女,旧民居才美。

终于想通节假日人山人海还要去看景看文化。没有人,这景这文化有何意义?最好看的景,最赏心悦目的文化,就是人。

从民居里出来,碰到王氏的后代,看上去不老,一问年纪,都有八十多了。他向我们展示王氏家族编的几大本古色古香的家谱,还有打印的协成里王氏民居介绍文字。

我们几个人与老王伯聊天,借他的家谱各取所需拍一些资料。我专门拍了协成里王氏民居介绍资料,总算知道了这民居的来龙去脉。

在两百多年的旧民居弄堂里,老王伯仿佛是穿越过来的王氏代言人。他的侃侃而谈,让我真切地感受到与其说这老屋有文化,毋宁说老王伯才是文化的载体,他就是那十字街文化史前文化层里活着的鸟形盏,而我们就是那端着洛阳铲、小心翼翼地发掘文化层的考古人员。

老王伯等我们拍完照后,热忱地邀请我们去看王家祠堂。原计划没安排去祠堂。

我对祠堂有种恐惧心理,认为大抵是用来办丧事、停棺椁的。没想到王家祠堂刚刚办过喜事。里面的大柱子贴着一个斗大的红色的喜字。

王老伯喋喋不休地向我们介绍祠堂的过去与未来。我们离开时,他还骑着电动自行车依依不舍地送我们一阵。

感动我的、让我难忘的,不是这王氏民居而是老王伯。

陪同我们采风的镇宣传委员小陈,在我们离开白泉镇时,送我们一张手绘的百里文廊白泉段景点图。现在打开图再看,这里说的只是白泉镇文化层的浅浅几层,但不管如何,还是让我体悟到这自然,这史前,这旧人,这旧屋,传递着我们是哪里来的,是怎么来的,是往何处去的。