- 放大

- 缩小

- 默认

金性尧:话文事“恍如百味濡双唇”

韦泱 字数:

《 舟山日报 》( 2023年12月05日 第 04 版 )

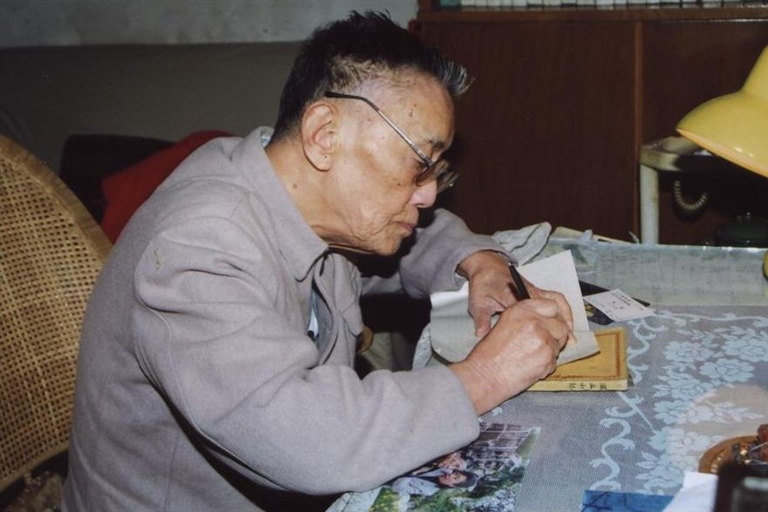

晚年金性尧(韦泱摄)

摄于金家大屋的全家福(前排右一为金性尧)

定海金性尧故居

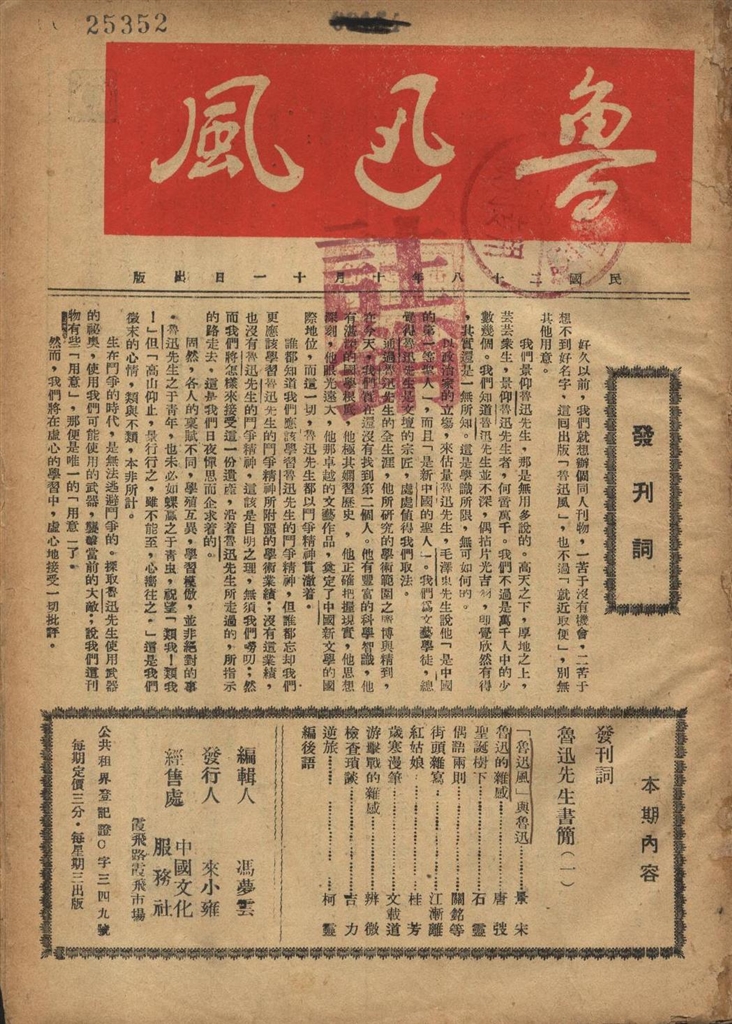

《鲁迅风》创刊号

□韦泱

文史大家金性尧生前有诗赠我:“初临寒舍识清醇,握手欢然似故人,话到当年文苑事,恍如百味濡双唇。”短短四句,蕴含金老多少言之不尽、百感交集的话语,每忆此诗,我眼中便浮现金老先生满脸愁绪的表情。日前适有舟山之行,就把去定海观瞻“金性尧故居”作为日程安排之首选。

金家老宅多往事

金性尧先生祖籍浙江舟山定海城关镇,祖上均以耕田为生。到了祖父金祥绶这辈,时代进化,工商兴起。于是,15岁的金祥绶只身来到上海打工,并很快被一家叫“公和来”的颜料商行录用。他从学徒工做起,不分白天黑夜,从店铺到弄堂,满街销售颜料。他的一天销量,是其他伙计的好多倍。小小年纪,在当地成了有名的“跑街先生”。他的勤快和服务周到,深得老板和客户的好评,而他自己也有了一份不错的收入。此时颜料店开始扩容招股,他就以自己的血汗钱投了一份,从伙计而成为股东。第一次世界大战爆发,中德两国贸易突然中止,国内德国颜料断了货源,可“公和来”在这之前进了一大批,存货充足因而获利丰厚,店家也按比例分了他一份较为可观的红利。

金祥绶在上海赚得第一桶金后,便回家乡在定海北大街(今人民北路)桑园弄购地百多亩,建造一座当时定海最为亮眼的走马楼,人称“金家大屋”。此屋共有三进,都是五开间三厢房的两层结构,雕梁画栋,中西合璧,坐西朝东,背靠溪河,临街大门气势非凡。这样住宅,给幼小的金性尧留下深刻印象,他在晚年的回忆中说:“楼下的大堂前,有一道宽敞的走廊,廊下挺立六根石墩为础的乌漆木柱,廊的南面开了两扇窗。每到夏天,就朝着窗口躺在藤椅上,大自然童叟无欺,风便不招自来,一分钱也用不着花。”除了造房,金祥绶还投资建设家乡电灯公司,此成为定海工商八大家之一。完成这两件事后,他又返回上海“公和来”,不久因病离开人世。

金祥绶建造的大屋和产业,就交到儿子金炳生手上。金炳生娶同乡中医世家之女甘葆壬为妻,并生有二子一女,大儿子即金性尧,二儿子金性舜,女儿金维新,可见上辈希望家族后人如“尧舜”、迎“维新”。在金炳生手上,金家大屋得到良好维护,还装上了白瓷浴缸、暖气环屋等现代设施。金炳生读过几年私塾,家中备有《庄子》《水经注》《阅微草堂笔记》及言情小说等书,成了金性尧儿时的读物。这时,金性尧已先后在三家私塾读了十余年书,中国古典文学基础已打得扎扎实实。由于父亲还继承祖父“公和来”的股份,上世纪三十年代初,全家就移居上海,并选定北京西路(近陕西北路)购地筑房,1936年共建成十四幢石库门楼房,为报答妻子对他建房的支持,取名“葆壬里”,除一幢自住外,其余用于出租。这些租金,加上“公和来”的红利,使金家过上衣食无忧的生活。在这里,金性尧从16岁入住,到91岁终老,前后七十多年。在他生前,我常趋此屋与他聊天,后来他的耳朵失聪愈显严重,就不去打扰他了。

如今,我去定海瞻仰舟山的“金性尧故居”,已是面目全非,第一进了无踪影,原址耸起电信商业高楼,只留下一角残窗断瓦。第二、三进也已摇摇欲坠,因金家从上世纪三十年代离开后便无人居住了。

桑榆乡情溢于纸

尽管少小离家,但金性尧乡情依旧,儿时的记忆历历可数。1932年他到上海后,因不喜欢经商而一头扎进了文学爱好中。凭着一腔热情,常为家乡的《舟报》副刊撰稿。1934年,他化名金振华作为主编与在沪的舟山籍文学青年乐时鸣、胡世圶等一起,创办微明文学社,编辑《微明》文学刊物。他后来相继写了《食味小记》《江村之夏》《故乡的戏文》等,都是对故乡的眷恋,这些文章都收入他的散文集《星屋小文》《风土小记》。即使到晚年,他写文章的落款,也常常是“定海金性尧”。1981年,金性尧与表兄甘迈(时任总参谋部外事局副局长)一起,回到定海省亲,这是他一生中唯一一次回乡,多少慰藉了他的乡愁。

在舟山博物馆,藏有几封金性尧给同乡吴兴余及家人的信。吴兴余早年是定海“丰泰隆”老板、舟山电灯公司经理,又喜好昆剧与收藏,与当时文人吴山源、方培茵等交往甚多,金性尧也是其中之一。在通信中,金性尧情真意切:“兴余我兄:迭奉手教,是念种种,实以冗赘,文债积压尤多,致疏栽答,愧对关注,至以为歉。故乡久思重来,唯弟性寒,顷俟来年春暖花开日。”还寄以新出的《唐诗三百首新注》相赠。后来获悉吴兴余去世,金性尧给家属去信说:“我本打算夏秋间到定海来,一方面想重访数十年不见的父老友朋,一方面也因令尊屡次函邀,没想他竟不再等我几个月了。我们和你吴家是三世旧交,令尊和我诞生前,我们祖父和你们曾祖父就在常走动,当时我只有十余岁。‘四人帮’打倒后,他再来信,其诚意令人感动。至此,我们一直在信中倾泻积思,互祷康健。谁知一水之隔,就成永诀。我要写一篇悼念文章,约二、三千字,现在先写了一首诗给你们。”

舟山作家何信峰先生为建立舟山市作家文库,在收集相关作品资料中,与金性尧有较多联系。他在担任《舟山文艺》编辑时,先后约金性尧写过《过于执的悲剧》《星屋六首》等诗文。十多年后,金老还记得此事。当何信峰出版诗集,寄请金性尧指正,金老回信说:“大作《在东海之湄》已收到,拜诵数首,深佩高才。故乡能出诗人,尤慰老怀。”何信峰还记得,金性尧受聘过舟山市诗词学会高级顾问,会刊《瀛洲涛声》创刊时,他以《星屋旧作录》(七首),为家乡刊物助力。

舟山另一位作家方交良,跟我谈起与金性尧的交往,也深有感慨。因慕名而想见金老一面,便冒昧写信到上海古籍出版社:“知道先生是我乡贤,很感亲切,所以先生的书能找到的都读。先生身体可好?晚辈能否拜访?”金性尧收到信后回复说:“由出版社转来惠教,大为欣幸。乡亲之谊,远过普通朋友。”2007年6月底,方交良与同乡几位文学青年到上海瑞金医院看望金老,这是老人生前见到的最后一批客人,且是同乡小辈,给了他无限安慰。

由此可见,金性尧虽别故乡数十年,却依然乡情依依。他曾说:“古人称故乡为父母之邦。乡情之心,也确与生命相终始。”

文坛编刊沐风雨

虽然从小受的是私塾教育,饱读四书五经,但他对“五四”新文学也抱有浓厚兴趣。住在海岛上时,家里一些重要物品,包括父亲的书,都是托上海会计代购。当时父亲把需购物品开了单子准备邮寄之前,金性尧就悄悄添上几种书刊,而物品由船带来时, 一般是上午8时左右,父亲还未起床,书已被金性尧取下。这样“偷买”,没被父亲发现,他沾沾自喜。其中有鲁迅、叶圣陶、冰心、巴金著作,以及施蛰存办的《现代》等杂志。与家人移居上海后,购买书刊就有了更大的方便。仅期刊就先后买了一百六十多种,《东方杂志》《文学》《语丝》《光明》《烽火》等。文学书刊看多了,就以“文载道”的笔名,撰写《期刊过眼录》《新文艺书话》等,在柯灵主编的《世纪风》等报刊发表,由此也结识了一批文学同道。

这就说到了金性尧主编的几种刊物,即《鲁迅风》《潇潇》《古今》《文史》。上个世纪三十年代后期,上海已沦为“孤岛”,抗日文化运动也蓬勃发展。此时,文坛有一股反鲁迅杂文的歪风,而欢喜鲁迅杂文风格的金性尧闻之非常气愤,提出索性办一个《鲁迅风》刊物,别人讨厌它,我偏偏要来办一个。时任上海地下党文委的王任叔(巴人)接受了金性尧的建议,决定创刊《鲁迅风》。原定由唐弢和金性尧合办,唐因妻病没有到任,实际就是金性尧一人独挑大梁。他在1939年1月《鲁迅风》创刊号的《编后记》写道:“我们固然爱护‘鸡零狗碎’的杂文,但却并不因此而菲薄一切‘大气磅礴’的作品,什么派、什么系,我们全不管。唯一的要求,只是‘货真’而已。”参与《鲁迅风》办刊的志同道合者,除王任叔外,还有柯灵、唐弢、孔另境、周黎庵、周木斋等同人,一起讨论选题,或帮助组稿,或无偿撰文。王任叔还安排地下党陈明担任刊物的印刷工作,进步文化人来小雍当发行人,冯梦云挂名当编辑人,使杂志出版获得租界当局批准。《鲁迅风》所需经费全部由金性尧掏腰包,而且常常是在急需用钱之时,他二话不说,立即予以调拨解决。同人中如唐弢、孔另境等家中遇到困难,金性尧都伸以援手,慷慨借贷。

我曾藏有全套19期《鲁迅风》,其中有6期发表了鲁迅的书信、日记和手迹,以及瞿秋白生前未刊诗稿。发表纪念、研究鲁迅文章24篇,发表介绍新四军和“江抗”的通讯特写《江南通讯》《二十一天》,以及《徐特立访问记》。持续发表郑振铎、王统照、陈望道、许广平、巴金、李健吾、赵景深、萧军、萧红等“五四”以来的新老作家作品四十余篇。总之,金性尧一个非党编辑,在不知情的情况下,在全部19期二百六十多篇文章中,发表中共党员作家作品八十余篇,占比达三分之一,这是难能可贵的。

《萧萧》是金性尧主编的一份小刊。1941年,处于孤岛中的上海,弥漫着一片萧瑟沉闷的气息。为此,金性尧联想到“风萧萧兮易水寒”“无边落木萧萧下”等古诗句,便决定办一份叫《萧萧》的文艺刊物,籍以振兴一下万马齐喑的上海文坛。《萧萧》也是金性尧一人办刊,就在自己家里独自负责组稿、编辑,由长城书局排印发行。

创刊号上,有许广平转来的鲁迅先生遗文《致王冶秋书》,及她自己给鲁迅《序跋集》写的序,有巴金小说《撇弃》,柯灵散文《碰壁》,还有一个“周木斋先生纪念特辑”,《萧萧》在出版的三期中,刊载不少有影响的文章,如郁达夫《促沫若先生返国信》,柯灵《遥祀》,陆象贤《尺书》,巴金《龙》,李健吾《杂记》等。在第三期的《我们的社语》中,金性尧写道:“日子又骎骎的逼近了岁暮,海上风深,夜气萧瑟,在一灯荧然之下,总算又将第三期支持过去了。”可以看出,此刊办得十分艰辛。

太平洋战争爆发,《萧萧》难以支撑,不得已停刊。比起金性尧先生主编的另一份杂志《鲁迅风》来,影响自然无法相提并论,盖因《萧萧》仅出刊三期,但唯有如此,《萧萧》便“物以稀为贵”了。那年他已年逾九旬,在斋藏《萧萧》封面上写道:“这是我主编的旧刊,十分难得,请韦泱同志藏之,金性尧癸未夏日。”这样的旧刊及主编题签,以后再难复得也。

之后,金性尧应《古今》主编周黎庵之请,有一时期参与该杂志撰稿,因“离家较近”,担任了“半个编辑”。周是金主编《鲁迅风》时的同人、文友,又曾一起应郑振铎、许广平、王任叔邀请,参加1938年版《鲁迅全集》的校阅工作。《古今》共出了57期,它停刊后,金性尧因手头还有一些积稿,就主编了《文史》杂志,内容与《古今》大致相同,因抗战胜利在即,只出了三期也终刊了。创办《文史》,金性尧只单纯从事撰稿和编辑,也不知道都是在地下党袁殊暗中授意和指使下进行的。

金性尧在二十多岁时即与周氏兄弟交往,为了表达对鲁迅的景仰,他将鲁迅写给他的四封信件,捐赠给上海鲁迅纪念馆。他与曾在陈毅麾下任新四军文官的阿英是铁杆书友,情同手足,交流淘书、藏书的经历颇多。他的《语丝》尚不齐,阿英将自己的复本赠予他,使其不再有抱残守缺之憾。还有他熟悉的著名社会活动家、曾参与中共早期创建工作的陈望道,很早就在沪江大学听过陈的“文艺思潮课”,后协助陈操办“语文展览会”。如此等等,说明金性尧是一位不谙政治、却倾向进步爱国的纯粹读书人。

晚岁文笔更张弛

年轻时,金性尧主要写杂文,与王任叔、柯灵、唐弢、周黎庵、孔另境、周木斋等合著《边鼓集》《横眉集》,出版过个人文集《金屋小文》《风土小记》《文抄》。

中华人民共和国成立后,金性尧先后任春明出版社、文化出版社、古典文学出版社、中华书局上海编辑所、上海古籍出版社等编辑。凭着扎实的古文基础,他主持执编“中国古典文学基本知识丛书”“中国古典文学作品选读”“中华活页文选”三套丛书,还担任刘大杰《中国文学发展史》(三卷)的责任编辑。

1978年退休这年,他被评为古籍出版社先进工作者,并回聘继续从事《中国历代文论选》编辑工作。2006年,获得上海市出版工作者协会颁发的“资深出版人”荣誉,这是对他一生从事编辑出版工作最高的奖赏。

新时期伊始,金性尧复出后犹如枯木逢春,在文坛频频发力,新作迭出。他强迫自己以每日两千字的写作进度与时间赛跑。1980年,金性尧出版了《唐诗三百首新注》。唐诗注本历来不少,而他的注本是行家及读者公认的一个理想注本。四十多年来,此书不断再版印刷,累计印数三百多万册,真正显示出一本畅销书的恒久魅力。以后,我又陆续读到他校注的《宋诗三百首》《明诗三百首》,以及《炉边诗话》《闲坐说诗经》《夜阑话韩柳》等。还先后以“录”字号为题写作散文随笔,如《伸脚录》《饮河录》《不殇录》《土中录》《一盏录》《闭关录》等,一本连着一本出版。他对明清正史野史熟烂于胸,由此钩沉史料,絮述掌故,或考据史事,或评析古诗,皆信手拈来,涉趣成文。如《金圣叹的绝命词》《曾朴乡试掇录》等,大多寓掌故于书卷气之中。其晚年的文字,不以词藻华美见长,而以温润平和取胜,真可谓洗尽铅华,脱俗练达,张弛有度。他实践着自己的散文主张:“散文作家还得和旧学结点缘,使人感到空灵中自有一种酽然之味。”

我从上世九十年代后期始与金老交往,想到金老给我的题诗,我也以四句拙诗作小标题写成此文,以告慰金老。

金家老宅多往事,桑榆乡情溢于纸,文坛编刊沐风雨,晚岁文笔更张弛。