- 放大

- 缩小

- 默认

双屿港港址新解

林斌 字数:

《 舟山日报 》( 2023年11月22日 第 05 版 )

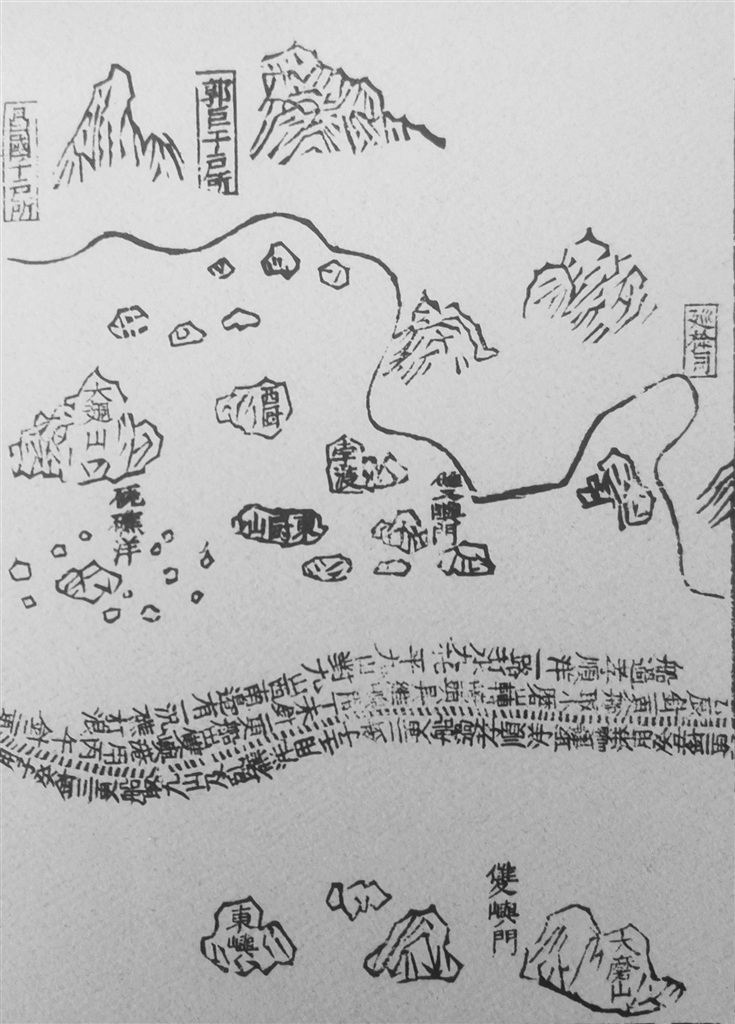

郑和的下西洋路线《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸蕃图》

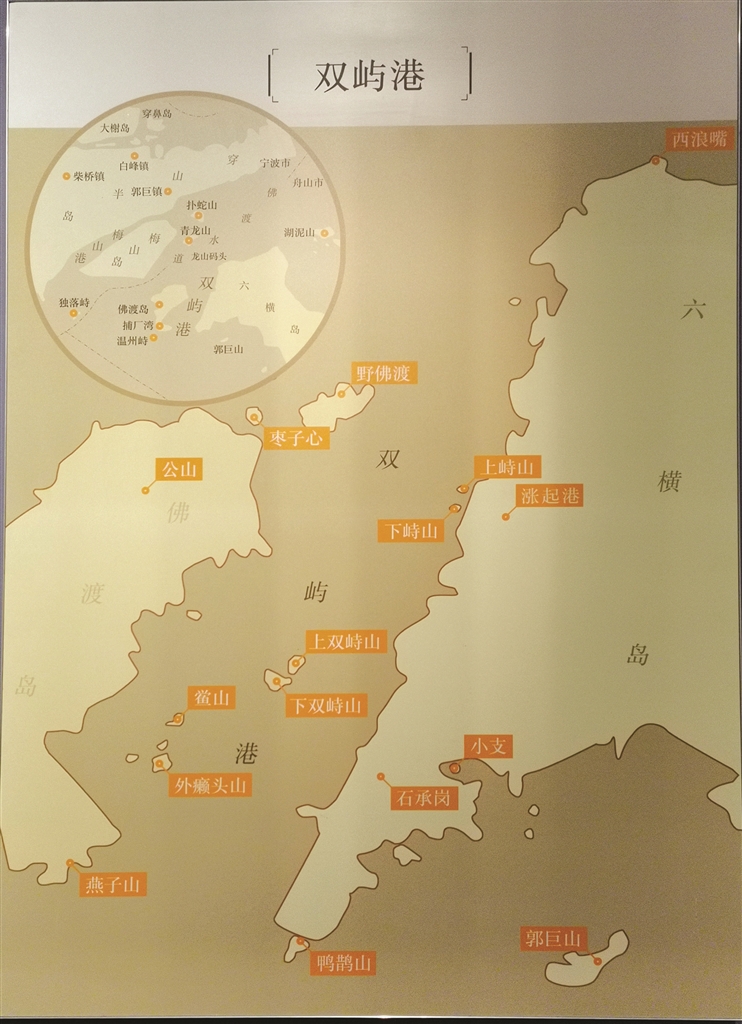

现今双屿港附近地形

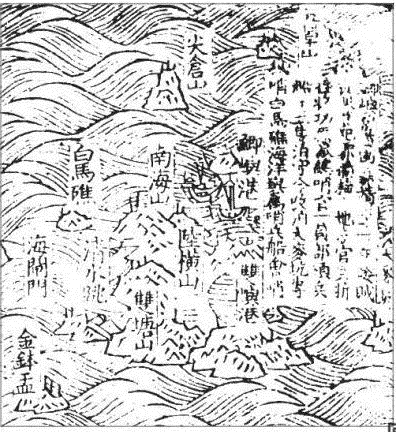

《两浙海防类考续编》全浙海图

□林斌

明朝嘉靖时代的双屿港是500年前的全球贸易中心,是明王朝最早也是最大的走私贸易港口,比葡萄牙占据澳门后的贸易早了30年。双屿港究竟在何处,古今存疑,众说纷纭,是历来中外史家的热门话题。舟山域外有不少学者持双屿港在宁波郭巨,也有在象山,甚至在福建、广东等的说法。对六横岛内双屿港具体地址同样存在多种说法,有在今六横岛与佛渡岛之间、六横岛西边上峙山与下峙山之间的涨起港、上庄与下庄之间的双塘平原地带、台门港、棕榈湾、火烧地、横被塘村、大脉坑、外厂、干岩岙、徐家岙、里岙等等,个别地方文史爱好者甚至将明代双屿港封塞后曾转移到过的登步岛认定是双屿港。

现今的双屿港应称之为“佛渡水道”,介于六横岛与佛渡岛之间,因港内有上双峙山、下双峙山两座小岛而得名。港口航道宽度约2000米,可通3000吨级大轮,正因为如此,现今有写作者对浙江巡抚朱纨填塞双屿港一事认为是“谎报军情”,甚至认为明清之后的历代史书系统造假。如今的双屿港并不是古时被填塞的双屿港,对明代嘉靖年间被填塞的双屿港考证要依据:古代地图和现今地形与迁变,古地图结合现今的山势地形地理及历史变化,以及现今保留的地名变化进行结合分析;要通过对双屿港填塞当事人和相关人士留下的中外文献记载,以及双屿港填塞前后文献记载考察研究;应有实地考古发掘作为印证,方能得出准确的古双屿港址结果。

一

明确古双屿岛就在现今的六横岛,双屿岛所在的古双屿门并非是佛渡岛以东水道,而是在贺家山与双顶山脉两岛之间

从大的地理环境分析,确定双屿山就是六横岛西北部最高的双顶山为代表的,与组成现今六横岛东向的其它两岛不相连的岛屿。双屿山宋时属昌国县境范围内,其名在《乾道四明图经》中就有记载,到南宋《宝庆四明志》中除有文字记载外,还在《昌国县境图》中明确标出了今六横有双屿山古地名,黄公山、大桑山、双屿山、勃涂山,四大山岛依次排列于桃花山之西南。对照今图,勃涂山就是今日的佛渡山;双屿山与大桑山便分别为今日六横岛峧头附近的双顶山(海拔299米)和山形如同一张大桑叶的东边山脉(下庄台门附近的大尖山海拔261米);黄公山就是今日的虾峙岛。双屿山上还标注上有一寺院“宝华庵”。双屿港或因双屿山得名,或因双屿山与双塘山所夹而得名。从现存的古地图来看,还有写作“桑屿山”的。

明严从简《殊域周咨录》记载,明代时舟山群岛(或可说是浙江宁波沿海)的海防分三段防线:“海上诸山分别三界:横牛山(在慈溪县北大海中,与海盐县海洋为界)、马墓(马目山)、长涂(小长涂岛)、金塘、册子、大榭、兰秀(秀山)、剑(大长涂岛)、岱(岱山岛)、双屿(今六横峧头,由双顶山名)、双塘(今六横双塘山)、六横(今六横台门附近诸山形成的岛屿)等山为上界;又滩浒山(今滩浒列岛)、三姑(大洋山)、霍山(东霍山)、徐公(徐公山)、黄泽(衢山黄泽山岛)、大小衢(大衢山、小衢山)等山为中界;花脑(花鸟岛)、求芝(求子山岛)、络华(东、西绿华岛)、弹丸、东库(东库山岛)、陈钱(嵊山岛)、壁下(壁下山岛)等山为下界。率皆潮汐所通,倭夷贡寇必由之道也。”明清时代有不少著述对海防三界的记载,从上可知,历史上六横岛是个逐步变大的岛屿,以双屿、双塘、六横三个岛为主干连接而成。

早期葡语文献翻译者错误地直接将Liampo(双屿)等同于Nimpo(宁波),这也使得后世学者在资料运用时存在错误理解。为什么有不少史料记载宁波霩衢(今郭巨)之双屿?这是因为当时舟山群岛为宁波府辖属,霩衢乃当时千户所所在,位于双屿山(即今六横西北)之双屿港与霩衢相近故,且归其防范管理。据《筹海图编》记载:“霩衢所,滨海,对双屿港,先年贼尝登犯,极为孤险,春汛时,月添拨官兵协守,又该大嵩港兵船往来巡哨。梅山港,东至﨑头大洋,南至双屿港俱约半潮,双屿港先年为贼巢,今填塞矣。西至大嵩港计一潮,北五里至三塔烽堠,最为险要,今拨大嵩港兵船及本所军船哨守。”说明双屿港就在霩衢所(今郭巨)对面的海中岛屿。

明《武备志》中有郑和下西洋路线《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸蕃图》,其中有两处双屿门,除大磨山(现大猫山)附近同名不符外,图示非常清楚地标明另一处双屿门在孛渡(今佛渡)旁,但并非孛渡岛与其它岛屿之间的水道,而是东面另外两个未标岛名之间的水道,应是双屿山与双塘山之间,当然也可指双塘山与六横岛中间可能存在的水道。

二

明代被填塞的古双屿港南北相通水口的具体位置在现今六横峧头六横路以南,之前被称之为金家峡的地方

舟山群岛有诸多港口,海盗首选的港口是地理位置优越,方便运输和靠泊,另外一个最主要的因素是选择的港口要两头通,如果一头被官军追击,可以从另一头逃跑,结合这两大条件,双屿港是上上之选。为何要排除双塘平地呢,因为港口要避风,要长期居住生活需要充足的淡水、柴薪,因此双塘平地一带不合适。双屿港被填塞之后,走私港口转移到沥港、岑港等,其地形都与之近似。

朱纨在其《甓余集》中记载:“双屿悬居海洋之中,去定海县(今镇海)不过六十余里,虽系国家驱遣弃地,久无人烟住集,然访其形势,东西两山对峙,南北倶有水道相通,亦有小山如门障敝,中间空阔约二十余里,藏风聚气,巢穴颇宽。”对六横地形进行分析,很明显就一个地方符合条件,就是双屿山与双塘山之间曾经有一条水道,在朱纨堵塞之后水道再不复见。这个南北相通的港口就是岛西黄荆寺-金山寺所处山脉围笼的山脉与双塘山(贺家山)之间天然形成的南北相通的海道,港口最狭处在峧头六横路以南“外涨线”公路500米左右的两侧,与葡萄牙人文献记载对岸“一箭距离”一致。在民国《定海县志》地图中,有一处标注“金家峡”。峡,两山夹水处。两岸高耸狭窄,中间深激潮水,可惜在朱纨填港后就立即淤塞。其记载港有“小山如门障敝[蔽]”,这一小山自然就是六横镇峧头中心六横镇医院边的“将军山”。港口“中间空阔约二十余里”,因两边山脉包裹,港口一周10公里左右,港内藏风聚气,前有案山“将军山”,港腹外有抱山围拢,出入港口处不大,港内风浪平缓,是天造地设的良港。《甓余集》又有记载:“六月二十六日,与刘恩至(备倭指挥)同到双屿,看得北港已筑未完,南港尚未兴筑。”朱纨亲自指挥填港之事,最后“两港俱完”。由于潮汐冲击力大,堵塞最狭窄处须用山上松木固定,以免所填土石被冲走,且作业时间须在平潮之时相对较易,堵塞之后要在北港堵塞处不远筑塘后塘内填平泥石。筑南港之塘,填平泥石也是一样。

明范涞撰写的《两浙海防类考续编》中有一张《全浙海图》,作者撰著时间距封填双屿港时间不长,将这张地图180度旋转调整,与现在的地图位置能基本相对应一致。双屿港口朝北,“鲫鱼港”口朝南,双屿山西边有“大麦坑”地名,陆横山岛南有“尖苍山”,还有海闸门、金钵盂等诸多地标。大麦坑位于双屿山西山岙,应就是现今涨起港北的“大脉坑”。地图上所标明的岛南部尖苍山,就是现在的大小尖苍山岛。地名在历史发展过程中有其变化性,但也有其稳定性,考察现在的地名有继承原地名的,且六横居民多从宁波霩衢一带沿海就近迁入,以相邻故保留不少古地名,有些旧地名还是有迹可寻的。岛南口的鲫鱼港名称其实有个奥妙,在舟山群岛,以及浙东沿海一带,小岛称“屿”,一般都读峙(qi),六横西南的积峙山现今虽不是海岛了,但当时是一个独立的海岛,南口之所以称鲫鱼(屿)港,读作积峙港,鲫鱼变成了现在的“积峙”。

再来看亲自指挥和参与这场港口堵塞的浙江巡抚朱纨,明嘉靖二十六年(1547年),朝廷调右副都御史朱纨为浙江巡抚提督浙闽海防务。翌年春,朱纨部署军事行动,四月初七,主将卢镗率战船三百八十艘,明军六千人,从(台州)海门出发,激战五小时,占领双屿港,焚毁岛上建筑,生擒李光头等十四名贼首。五月十七,朱纨视察双屿,据其《双屿填港工完事疏》载:“臣五月十七日,渡海达观,入港登山,凡逾三岭,直见东洋中有宽平古路四十余里,寸草不生,贼徒占据之久,人货往来之多,不言可见。”又载:“双屿四面大洋,势甚孤危,难以立营戍守,只塞港口为当。”于是即令“筑塞双屿而还,番舶后至者不得入”印证一下双屿港的位置和地形,朱纨入港登山,从陆洪山(六横岛台门附近港口登陆)翻越三座岭,直见东洋中有宽平古路四十余里,台门到双屿山的山路40多里,差不多约20公里,向东望去直见东洋,东边的大桑山(即今大尖山)两岸有海、有路、有人、有货、有四十里寸草不生的宽平古道,看六横岛地形,历史上双塘与六横岛之间有一低矮小山可通路,不会被海水所淹,从台门方向往西山路,完全符合其所记载。木石筑塞双屿港的南北水口后,古港消失。南北相通的古双屿港,狭处称峡不足2里(1000米),填港工程量不大,在水道填堵后,古双屿门消失,南北各加填土方防止恢复,南港称鲫鱼港,北港称双屿港,且南北逐渐涂涨为陆。考察目前峧头的地势发现,镇内的六横路西头——外涨线短短500米的一段路,两端各有水塘,应是那次填港之后留下的低洼地。多少年后,两港都已自然加人工改造成田地,但曾经的水道在南北两个区域都留下长长的通海水道,这些水道之前是双屿港航道的较深之处。双屿港地形地势相似于沙漏,这种地形与岱山岛曾经的东、西岱山两岛相似,南浦与北浦两个港口在桥头为最狭窄,舟山群岛中有不少岛屿在其形成中有这种南北相通,后来因涂涨或筑塘阻塞的现象,如金塘等岛。

曾经到访双屿港而留下记录的是一位葡萄牙人平托,在葡萄牙,最先引录平托对双屿港的描写是葡萄牙人索萨,他在编著《葡属亚洲》一书中转述了平托的话说:“宁波港由两个对峙的岛屿组成,相隔约两里路。到1540年或1541年,葡萄牙人已在其地建造了一千多所房屋,其中有些户房屋的价值在三四千达卡以上。这是一个大约有三千人的殖民地,其中有葡萄牙人一千二百名……那里的26艘大黑船和80艘容克木船以及数目更多的班康船早已按序排成两行。……港口的中国、马来亚、昌巴、暹罗、婆罗洲、琉球等国人在乐器演奏的震耳欲聋的音乐声中到达码头。”葡人所记地形也与之相符。

在双屿港从事贸易的商人在北港的居住地点应在大岙山东南面奎星阁-义火祠一带,及水道东边双塘山以北的近海山坡高起地带,也就是现今六横镇中心除了涨涂填海目前利用的低洼地带之外的地方。南港部分居住地应在狗头颈—韭菜峙一线的西面山坡,估计每一个商团、商人都有自己的专有码头。南港的火烧地这一地名应为商船、房舍被火焚烧后的遗迹而得名。

三

双屿港文物出土少的原因和下一步考古发掘的建议

目前双屿港文物发现不多,主要原因是浙江巡抚朱纨采取的是清野政策,地面房舍全部烧光,由于兵丁不愿就地驻扎防卫,因此一以港口封堵了事,此后长时间里未有人类活动,一直到清康熙年间的开禁。开禁之后,沿海居民迁入的开发,双屿港走私基地曾经的房舍旧址或翻耕为农耕地,或者重新建为房舍,因双屿港走私贸易建筑坍塌材料少,在当时被称作“东亚最著名国际贸易港”的地方却极其短命,按照中外史料记述,它前后只持续了20多年,未能形成完整和相当厚度的文化堆积层。

对双屿港考证的新观点,希望能提供给文物考古界参考论证,通过实地考察,相信在两山之间的外涨线公路所在最低地势点和南北塘的发掘,会发现朱纨填港时留下的山石和松木桩。在六横峧头南北港口旧地高出海平面的山坡地,多少会留下明代走私贸易活动的文物。清初开放海禁之后至今,当地百姓应有一些当时的生活物品等文物出土或发现。