- 放大

- 缩小

- 默认

市海洋与渔业局:

守望碧海清波 护佑蓝海“精灵”

陈逸麟 沈涛 字数:

《 舟山日报 》( 2023年11月14日 第 04 版 )

□记者 陈逸麟 通讯员 沈涛

当北海狮跃上花鸟岛海岸的礁石,绿海龟正雀跃着跳入莲花洋;摘箬山岛的海面上,江豚时隐时现,马鞍列岛海洋特别保护区里,海面下的金影让海钓客直呼大黄鱼“回家了”......

野生动物是地球生命和自然生态体系的重要组成部分,越来越多的水生野生动物现身舟山,给舟山人带来了惊喜,也对水生野生动物的保护提出了更高要求。

近年来,市海洋与渔业局坚持绿水青山就是金山银山,以两大国家级海洋特别保护区为核心,持续推进水生野生动物救助、保护工作,让这群蓝海“精灵”在舟山寻到“世外桃源”。

守护物种多样性,是一份沉甸甸的生态责任。在多年来保护水生野生动物的历程中,舟山人一步步学会与自然进行友好对话,在发展中谛听自然、审视自我。

立法捍卫 实现发展与生态“双赢”

没有规矩,不成方圆,保护水生野生动物也是如此。

早在2015年,我市获得地方立法权之后,就立即着眼实际,首要破题海洋保护法规,制定了舟山群岛新区首部地方实体法——《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》(以下简称《条例》)。

这部于2017年3月1日正式施行的《条例》是我国第一部国家级海洋特别保护区地方性法规,也是全国第一个创设海钓许可制及实行贝藻类捕捞许可的地方性法规。

2021年,针对海洋经济发展的新业态和海洋环境保护呈现出的新形势、新挑战,市海洋与渔业局积极配合市人大开展《条例》(修订草案)起草工作,实地走访中街山列岛和马鞍列岛国家级海洋特别保护区,从县区有关部门、保护区管理机构、乡镇政府和当地居民和游客口中了解《条例》的实施情况和意见建议,为原《条例》中的海钓、渔业资源保护等内容的修改和完善提供可操作性的专业意见。新修编的《条例》于2022年5月27日经浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准。

法律法规的生命力在于执行。长期以来,一支渔业执法“铁军”活跃在海洋保护区蔚蓝的海面上,确保有法可依,有法必依。

在普陀中街山海洋特别保护区,以“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动为抓手,持续推进“铁拳二号”“清港净海”等执法行动,租用3艘渔船开展常态“护渔”巡查,严查非法捕捞行为,打击涉渔“三无”船舶,清理违禁网具,引导、鼓励渔民积极参与巡护,形成“政府主导+群众配合”的齐抓共管良好局面。

在嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区,贝藻类采捕人员也在管理部门的组织下形成了民间巡查力量。走上无人海岛清理垃圾、收集违法采捕信息、进行自查自咎,逐步建立保护区的一条管理生态链。

多年依法保护,持续加力,我市两大海洋特别保护区内鱼类种群资源持续恢复,带动了海钓经济兴起走红。面对这一产业机遇,市海洋与渔业局提前出手布局谋划,在2017年《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理暂行办法》的基础上,重新制定了《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理办法》(以下简称《办法》),于今年6月1日正式施行。

这部全国首创的海钓地方性法规规定了申请海钓许可证需要完成海钓活动安全管理和资源保护等相关规定的学习,搭建了完善的海钓管理体系,填补了国内相关领域的空白。我市在《办法》的框架下进一步探索海钓管理新模式,尝试海钓艇管理公司制运行,规范海钓产业发展,让鱼类资源保护落到实处。

今年7月18日清晨6时许,普海休4371的船长张锡打开“浙里钓”应用,填写好船上6人的信息后,出港申报很快完成,小艇迎着朝阳,驶向钓场。

“‘浙里钓’是我们公司研发的海钓数字管理平台,公司纳管的海钓船艇,均需要遵守相关规定,出港报备,依法海钓,而我们也会为船艇提供各类服务。”舟山普陀金鳌船艇管理有限公司总经理孙波说。

统一纳管,数字化管理,有助于实现海钓产业发展与渔业资源保护的“双赢”,实现可持续发展。目前全市已注册成立7家海钓艇管理公司,已纳管700艘海钓艇。

科研赋能 守护水生野生动物多样之美

今年8月初,一位舟山渔民在社交平台上晒出视频,一只海狮跳上渔船码头摇头摆尾,惬意地晒着太阳。这位“特殊访客”很快冲上热搜,一片评论声中,保护好这群蓝海精灵的呼声分外高昂。

“这几年,舟山海域频频出现野生动物,引发公众关注。”浙江省海洋水产研究所刘连为说,“但是它们活跃在哪里?数量大概有多少?种群分布情况如何?只有把这些问题解答清楚,我们才能更好地保护它们。”

要保护水生野生动物,摸清它们的分布情况是第一步。

近日,由浙江省海洋水产研究所与市海洋与渔业局共同合作开展的“舟山海域珍稀濒危水生保护动物种类及分布概况调查”告一段落,调查结果令人眼前一亮。

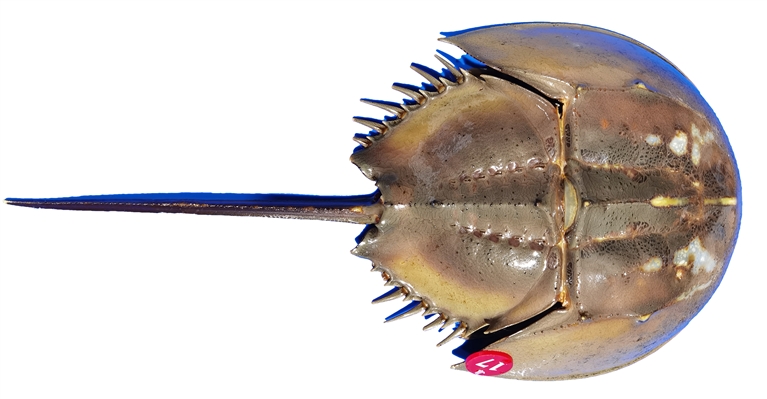

调查报告显示,舟山海域现有水生野生珍稀濒危保护动物25种,包括鱼类、哺乳类、爬行类、节肢动物4个类型,其中中华鲟、江豚、红海龟、中华鲎等珍稀濒危保护动物在舟山海域种群分布相对较为广泛,海狮、海豹等也名列其中。

“调查结果会作为我们开展保护工作的重要依据,更加科学地保护濒危水生野生动物。”市海洋与渔业局相关负责人说。

细致严谨的科学研究,多年来持续为生态保护提供智力支持。

每年6月,中街山列岛国家级海洋特别保护区海域,在市海洋与渔业局的指导下,数百万尾鱼苗被放归大海,这其中,最“训练有素”的是大黄鱼宝宝。

“近几年放流的大黄鱼平均体长达到了6.8厘米,最长的超过10厘米,经过了专业野化训练,具备自主觅食能力,成活率将会大大提升。”现场工作人员说。

在东极大黄鱼野化训练基地,长100米、宽70米、深20米的柔性围网构成大黄鱼的“幼儿园”,科研人员经过长期探索,发明了利用海底声光设备训练大黄鱼幼鱼捕食的方法。科学放流,野化训练,正是近年来大黄鱼重现东海渔场的“秘诀”。

在我市国家级海洋特别保护区和众多海洋牧场,更多“黑科技”还在持续发挥作用。

水泥架礁缓缓下沉,藻类、浮游动物便可以此为家,有了饵料和栖息地,鱼虾便会来此捕食,进而吸引众多恋礁性鱼类的集聚,曾经在东海消失的珍稀鱼类,陆续回到了家园。据统计,我市已陆续建设了6处国家级海洋牧场示范区,投放50余万空方规模人工鱼礁。

在国家级海洋特别保护区海底,搭载了流速传感器、多参数水质传感器的水下高清摄像头记录着鱼儿的一举一动,岸基上安装了视频雷达联动系统。二者相互联动,实时观测海流、波浪、温度、盐度、潮位、海啸、溶解氧、叶绿素、浊度、水下声学信号等海洋科研要素。

科技助力,让海底世界可视,可测,可预警,为保护区内的珍稀动物保护、科学研究和增殖功效评估提供强有力的数据支撑及技术保障。

悉心救护 勇担拯救濒危物种重任

“你们快来看看,阿拉村里好像有只水獭快不行了!”去年6月17日上午6时多,市海洋与渔业局热线电话突然响起。

了解情况后,市海洋与渔业局迅速组织长乔水生野生动物救援队专家奔赴现场,上岛后,只见水獭蜷缩在礁石的一角,身体被打湿,情况不良。经专家检查,这是一只出生30—35天左右的幼年水獭,尚在哺乳期,双眼紧闭,体长43公分,体重650克。

“水獭原生活在河流湖泊等淡水地带,通常一年生一胎,我们推测,该幼獭之所以出现在白沙岛应该是水獭妈妈为补充乳汁而离家觅食时不慎将宝宝丢失所致。”当时参与救援的舟山长乔海洋公园项目负责人童鹏飞回忆说。

被救下的小水獭很快被送到当时在建中的舟山长乔海洋公园进行了紧急处理,并在当天被送往浙江省水生野生濒危珍稀保护动物救助中心。

以爱之名,救护万物生灵,已成为每个舟山人的共识。

2021年8月,一艘张网渔船在朱家尖海域误捕了一只海龟,发现龟甲上有明显伤口,于是主动联系浙江省海洋水产研究所对其进行救护;2022年4月,一条江豚在鲁家峙海岸搁浅,市民崔先生发现后主动联系民警和渔政部门,成功将其救下;今年9月,一只海豚在朱家尖漳州湾被渔民网具缠住,救援人员接到报警后迅速赶到现场将其救助放生……

如今,舟山长乔海洋公园竣工在即,园内配备了专业的动物医院、救助暂养中心,将为今后被救护的野生动物提供一个温暖的家。

“长乔公园是目前我市最具专业性的水生野生动物救助中心之一,今后我们还会与之合作,开展更多救援以及科普活动。”市海洋与渔业局相关负责人介绍。

从救护个体到繁育种群,舟山勇担拯救濒危物种重任。

在普陀西闪岛浙江省海洋水产研究所人工繁育试验基地,30多只濒危中华鲎正在水池中畅游,不久后,它们就将被放归大海。

“渔民在海上作业时常误捕或发现一些受伤的鲎,我们发现后会对其进行救助,暂养恢复后将其放生。”基地负责人张涛介绍,中华鲎最早存在于4.75亿年前奥陶纪,被称为“海洋活化石”,2019年被列为国家二级保护动物。

在救助过程中,该基地与市海洋与渔业局合作,正同步开展中国鲎人工繁育研究。

“救助的同时我们也在开展中国鲎的苗种繁育工作,争取早日培育出幼鲎,能够进行增殖放流。”张涛说,繁育成功后,舟山每年也将定期放流中华鲎幼苗,为后续规范许可管理、合理保护利用中国鲎打下了良好的基础。

群鸥滑翔,群鱼竞渡,浩瀚东海,万类霜天竞自由。这条生态保护战线的背后是无数保护区管理人员和科研人员的默默坚守及责任担当,他们数十年如一日为建设绿色生态国家级海洋特别保护区发光发热,共同谱写人与自然和谐发展的新篇章。

本版图片由市海洋与渔业局提供