- 放大

- 缩小

- 默认

市海洋与渔业局:

经略海洋谋发展 逐梦深蓝踏浪高

陈逸麟 张光明 字数:

《 舟山日报 》( 2023年08月31日 第 03 版 )

本版图片由市海洋与渔业局提供

□记者 陈逸麟 通讯员 张光明

物阜海阔,舟楫如林,2085个海岛组成千岛之城舟山,大海赋予了这片土地蓝色的魂魄,孕育了舟山人敢为人先,逐梦深蓝的勇气。

2003年,时任浙江省委书记的习近平谋划提出了“八八战略”。“进一步发挥浙江的山海资源优势,大力发展海洋经济”的论述,为舟山指明了方向。

20年来,从近海渔业到远洋捕捞,从耕海牧渔到科学保护。在经略海洋,发展海洋蓝色经济的征程上,舟山步稳蹄疾,阔步前行。

使命不忘,初心如磐。如今,蓝色舟山正向现代海洋城市的宏伟蓝图奋力进军,新时代海洋经济高质量发展的交响曲,歌声正酣。

新成就

这20年,舟山人逐梦深蓝,远洋渔业实现持续高质量发展。目前全市已有农业部远洋渔业资格企业37家,远洋渔船数量占全国20%以上,生产遍布三大洋公海和近10个沿海国家专属经济区;去年全市远洋渔业总产出379.6亿元,总进关量65.5万吨,占全国的25%、浙江省的85%以上。我市鱿钓产业拥有生产船只400余艘,是全国最大的鱿鱼捕捞生产基地、自捕鱿鱼输入口岸和全国鱿鱼的主要加工出口区,形成了辐射全国的“鱿鱼价格指数”,“中国鱿钓渔业第一市”名声在外。

这20年,舟山人耕海牧渔,持续守护好家门口的这片海。我市坚持科学捕捞,十三五以来,已减船1300余艘。海水养殖业全面迈向现代化,从2015年到2022年,全市水产养殖产量增长近一倍。得益于此,全市渔业产业产值及渔民收入增长显著,2022年渔民人均收入41917元,比2015年增加79.04%。渔区、渔民实实在在富了起来。

这20年,舟山人开拓创新,“一条鱼”游出了整条产业链。针对我市传统渔业的短板,近年来,我市海洋捕捞、海水养殖两大基础产业稳步发展;精深加工、现代商贸、休闲渔业、海洋生物医药四大延伸产业加快发展;冷链物流、高端装备、高技术服务三大支撑产业提升蝶变,一批新兴融合业态也在持续培育中,产业结构不断优化,一批“链主”型产业项目和科研项目接连落地。2022年,“一条鱼”全产业链的产值规模达898亿元。

新目标

展望未来,市海洋与渔业局将继续深入贯彻落实“八八战略”,坚持渔业全产业链发展,进一步优化渔业产业结构,推动传统渔业产业从产业链中低端向中高端迈进,从短链向全链循环发展。持续推进渔业管理体系实现现代化和渔业管理能力显著提升,促进渔民收入水平进一步提高,统筹协调现代渔业产业体系和资源、环境、产业、民生高质量发展,擦亮舟山渔业“金名片”,助推舟山海洋经济高质量发展。

强链提能 远洋渔业走出国门闯深蓝

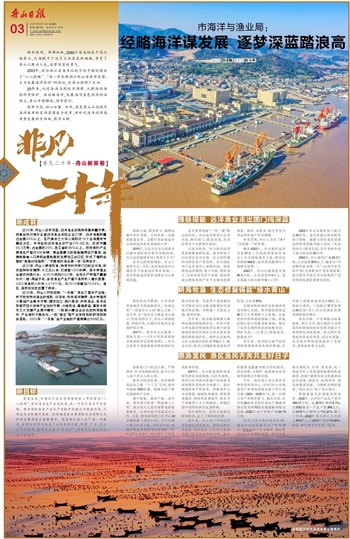

船舶云集,塔吊林立,海鲜运输车来往穿梭,万吨鱼获一出船舱就进仓库,这繁忙的景象是舟山国家远洋渔业基地的日常。

2015年,习近平总书记视察舟山城市展览馆时曾关切地询问:舟山远洋捕捞多吗?休渔几个月?

总书记的殷殷期盼,舟山人始终牢记。当年,农业部批复舟山建设首个国家远洋渔业基地,一座世界级远洋渔业母港在舟山拔地而起。

近年来借国家“一带一路”倡议的东风,舟山远洋渔船从这里出发,驶出国门,挺进深蓝,在全世界五个大洲乘风破浪。

以此为契机,舟山加快远洋渔业集聚集群发展,逐步形成了以民营企业为主体、以大洋性鱿钓为特色的产业结构。舟山国际水产品贸易中心拔地而起,做深做实远洋捕捞、港口冷链、精深加工、交易贸易等全产业链,推动形成完整高效的产业平台服务创新体系。鱿鱼、金枪鱼、秋刀鱼等主导品种形成产业化规模。

时光荏苒,舟山人交出了4个“全国第一”的答卷。

截至2022年,舟山拥有远洋企业37家(不包括两家在舟央企),为全国地级市之最,拥有远洋渔船638艘,远洋渔业捕捞生产规模全国第一。

2022年,舟山自捕鱼进关量65.5万吨,占全国的1/4以上,是全国最大的自捕鱼输入口岸。

2022年舟山金枪鱼加工能力近30万吨,是全国最大的金枪鱼加工基地。随着大洋世家在国家远洋渔业基地内加工园区(优品园项目)建设完成,全市金枪鱼加工能力将达到45万吨。

2022年,舟山鱿鱼产量45.3万吨,占全国的65%以上,被誉为“中国鱿钓渔业第一市”,由我市发布的中国·全球鱿鱼产业发展指数,成为指导中国乃至全球鱿鱼产业可持续发展的重要风向标。

耕海牧渔 生态修复铸就“绿水青山”

曾经的无序捕捞,让许多珍贵的海洋生物逐渐消失,“东海无鱼”一度是舟山人的“锥心之痛。”

近年来,在“绿水青山就是金山银山”思想的指引下,舟山人耕海牧渔,养海护鱼,不断打出海洋生态保护组合拳。

2017年,我市出台实施第一部地方法——《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》 ,作为全国首个国家级海洋特别保护区地方性法规、全国首个创设海钓许可制及实行贝藻类捕捞许可的地方性法规,为构建一方法治之海,制度护航。

五年来,我市建成嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区、普陀中街山列岛海洋特别保护区两个国家级海洋保护区和舟山市东部省级海洋特别保护区,保护区总面积占舟山海域总面积的11%以上。截至目前,我市已有6家国家级海洋牧场,占全省50%。

以海洋特别保护区和海洋牧场为核心区域,我市陆续投放近50万立方米规模人工鱼礁,从最初的旧船和钢筋混凝土礁,到现在精心设计的新型钢架礁,吸引了众多恋礁性鱼类的集聚安息。 保护生态,一以贯之;修复海洋,持续加力!

多年来,我市执行最严的伏季休渔制度和幼鱼保护措施,五年投入增殖放流资金1.03亿元,放流大黄鱼、三疣梭子蟹等苗种近80亿尾(粒),舟山的渔业资源实现恢复性增长。

科技兴海,产学研融合硕果累累。浙江大学、浙江海洋大学等高等科研院校纷纷在我市建立大黄鱼野化训练基地。经过野化训练的鱼苗成活率高,适应性更强,也为我市增殖放流提供了更科学、更系统的智力支持。

惠渔富民 渔区渔民齐奔共富好日子

面朝家门口的这片海,严格保护,科学用海的理念,如今已深入每个舟山人的心间。

渔业可持续发展,科学捕捞是必由之路。“十三五”以来,我市共减船1300余艘,超额完成了既定减船转产目标。

减少船量,提高产能。近年来,我市重点推进“机器换人工程”,联合航天九院开展蟹笼渔船智能化、自动化提升改造试点工作。目前,蟹笼脱钩机已在岱山30余艘渔船上测试应用,可有效减少海上作业人数。超低温冷冻、液氮冷冻技术渔船等冷冻保鲜“黑科技”试点推广,有效提升了鱼货质量和价值。

2017年,舟山更是获批国家绿色渔业实验基地,以此为契机,我市以沿岸渔业资源产权和渔业权制度改革创新为突破口,稳步推进渔业产权改革、资源养护与生态修复、海域牧场建设、智慧渔业建设、渔船和装备提升、渔业全产业链等十大工程建设,积极打造中国绿色渔业发展样板。

离开渔船后,还有大批渔民转岗转业,走上了新的致富路。

近年来,舟山水产养殖绿色发展持续高效推进。围绕岱衢族大黄鱼、嵊泗贻贝、三疣梭子蟹和南美白对虾四大养殖品种,我市积极推进健康养殖示范场建设,深水网箱、大围栏、陆基循环水养殖等新模式不断出现。

今年,我市成立舟山渔业育种育苗科创中心,出台《舟山市推进水产养殖高质量发展三年行动方案(2023—2025年)》,进一步助力水产养殖业腾飞。截至目前,全市有24家农业农村部水产健康养殖示范场和70家省级健康养殖示范场,2022年水产养殖产量29.79万吨。

在我市部分海洋牧场区域,海洋生态的恢复带火了休闲海钓,进而带动了生态景观、海岛餐饮娱乐产业蓬勃发展。清晨坐游船出海吹风、钓鱼、赏美景,吃一顿亲手钓上来的透骨新鲜的渔家盛宴,美哉!随着各项支渔惠渔的民生政策,渔家乐、休闲渔业、海岛游蓬勃发展,当地群众增收致富,“绿水青山”成了金山银山。

数据能最为直观地说明变化。2022年,全市水产品总产量为188.31万吨,比2015年略增6.7%;但2022渔业一产总产值288亿元,比2015年大幅增长110.22%,翻了一倍多;2022年全市渔民人均收入41917元,比2015年增加79.04%,渔区、渔民实实在在富了起来。