- 放大

- 缩小

- 默认

1942年“里斯本丸”营救事件若干疑问辨析(上)

夏志刚 字数:

《 舟山日报 》( 2023年08月22日 第 03 版 )

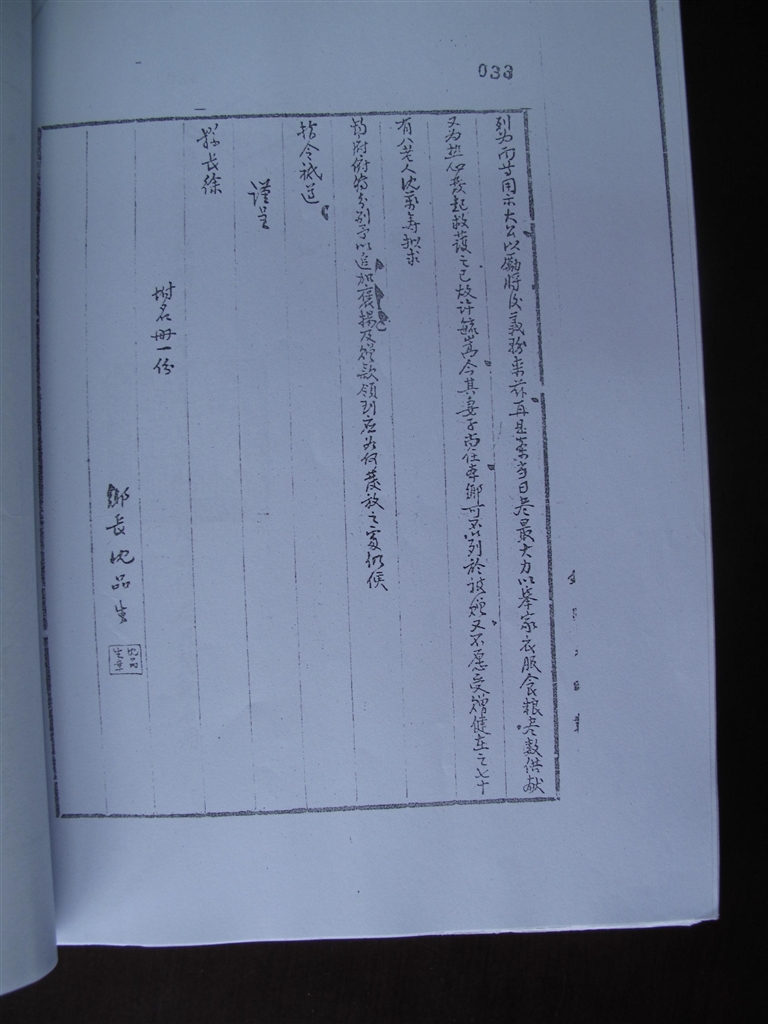

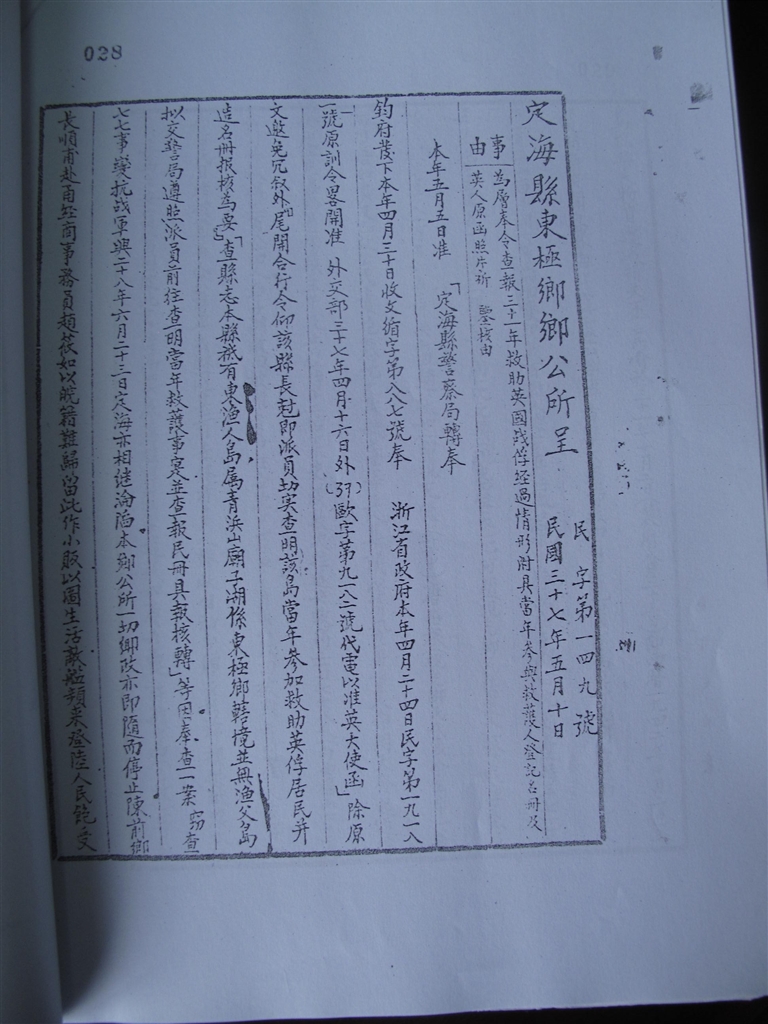

《定海县东极乡乡公所呈》部分复印件

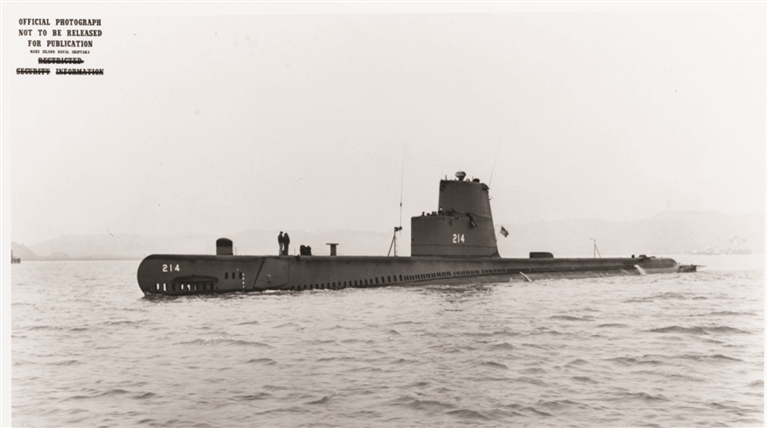

击沉“里斯本丸”的美军潜艇

□夏志刚

一 考查背景入册人员考查

2022年,国家主席习近平给“里斯本丸”号船幸存者家属丹尼斯·维尼复信,使1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”英军战俘的感人事迹再次被点燃,然而,因为时隔久远,且限于诸多的客观历史条件,确切参与营救的渔民有哪些,并未有过相对明确的考查辨析。

1948年5月,当时的东极乡根据政府要求,对“定海县东渔人岛居民”救助英俘事实进行了调查,查列出胡阿法等198位渔民的简要情况,上报了一份《定海县东极乡乡公所呈》(以下简称《呈件》),附了《定海县东极乡三十一年十月二日参加救护英俘居民登记名册》(以下简称《救助清册》),之后浙江省政府依此发布了《褒扬清册》,这是目前为止各界长期使用的营救人员依据。因为当时调查仓促,此《救助清册》未将不愿接受“褒扬”人员列入,也未能顾及人员流动等因素,同时《呈件》与《救助清册》的差异也未受到关注,故而是有明显瑕疵的。

2003年8月,中共舟山市委宣传部专门选派赴东极专项调研组,由舟山市档案局的凌金祚和普陀区史志办的邬永昌分任组长、副组长,带领浙江海洋学院学生舒孝成、杨哲琰到实地调研。凌金祚一行围绕《呈件》与《救助清册》挨户逐人核实,甄别救助人员的真伪,并录音录像和笔录。在反复核对的同时,根据群众提供的新线索,调研组还逐步扩大调查范围,对非在册但曾参与救助英俘的人员进行摸底。调查组以八旬老人、在册健在者、救助者亲人与邻居、知情者为调查重点,分组召集老人座谈,对关键人物、重要细节进行详谈细问,对救助人员与救助情节拾漏补遗;利用晚上时间,到老年活动室及纳凉场所,与耆老话旧聊叙,对个别陌生、存疑人员有针对性地进行核对、勘误。凌金祚等调查认为,《呈件》中所提及的救助行动组织者、护送者14人(内8人在册,6人不在册),与《救助清册》中的198人有重叠,实际应该是204人。204人名实相符,实有其人,但有3人当时未参加海上救助或者误入名册。事后,由凌金祚执笔形成了调查报告,据不完全统计,有材料证明的(包括口碑资料)救助人员计300人左右。

此次调研是解放后最全面和权威的一次核实,工作方法也更加科学严谨,但因主要任务是甄别《救助清册》中人员的真伪,故未能列出一份详细的救助人员名册。

因为辑录“里斯本丸”营救事件口述资料的关系,笔者和同事较全面地收集掌握了“里斯本丸”营救事件相关资料,也对中方参与人员名单等作一全面考查,现将相关情况作一分析汇总,希望能为后续的研究和相关工作提供基础依据。

二 《救助清册》入册人员考查

根据舟山市档案馆提供的浙江省档案馆《呈件》与《救助清册》解密复印件,以及凌金祚等收集的相关口述资料,笔者重复了凌金祚等的研究路径,并佐以文史资料、健在后代口述等方法。

《救助清册》为毛笔书写,其中对198人逐一列明了住址、姓名、性别和救助贡献简况,如救助行动的重要人物“唐如良”,记为“青浜2保12甲11户、男、39岁、1次共救护33人”,而且大多留有手印。其中年龄一栏仅青浜岛予以了记录,而庙子湖岛全部缺失。

经过鉴别发现,《救助清册》中的救助人员年龄截止期为调查时的1948年,而非1942年营救时。《救助清册》载“唐如良,男,39岁,2保12甲11户,全顺利水祥船一只,1次共救护33人”,根据唐如良妻子王昭云2005年口述,唐如良出生于宣统元年(1909年),是鸡年,1948年时正是39岁。2005年时健在的侯阿根曾口述:“1942年时我19岁,当时乘姐夫魏安信的船去救人的。”而《救助清册》中载“侯阿根,青浜2保1甲6户,男,25岁,2次救护16人”。

《救助清册》中并非均为下海救助的渔民,如青浜岛上的乡总干事赵筱如及其妻赵夏阿章就在其中,有注明是“发起者”。同样在庙子湖岛的人员有吴其生、沈元兴、吕德仁,均注明是“发起救护人”。《救助名册》中的其他人,均注为下海救助者。然而,根据凌金祚的调查,以及笔者的后续跟进,发现《救助名册》中可能有3人未下海也并非“发起者”,而是误入名册。

本人或至亲称未下海救助的有3人,分别是为颜阿招(青浜岛人)、吴兰舫(即吴兰芳,庙子湖岛人)和虞谒德(庙子湖岛人)。2005年调查时,颜阿招的妻子朱水花说:“1942年,他在宁波姜山做生意,没有参加过救捞。”吴兰舫自称“我没去救过”;虞谒德之子虞和通,称其父未参与救助。以上3人的反证均为自述或亲人讲述,故此可定此3人为当时统计失误。

旁人指出未下海救助的有虞如根、唐才根、张如品、沈谒明,前3人均为青浜岛人,指证人为青浜岛下海救助人唐阿宝。2005年调查时,唐阿宝称虞如根、唐才根“未救英国人”,也称“张如品不会撑船,没救助过英俘”。据2023年访问虞如根孙女阮嫦莲,只说“阿爷救人事体不太清楚”,未能提供有力反证;唐才根儿子唐友方说:“我妈是说起过,青浜门口船沉了,我爸他们小舢板摇出去救人,那个时候我还没出生,细节不知道。”张如品孙子张海兵说:“听爸爸讲过,爷爷救过英国人,是和别人一起去救的,还分到布匹,以前隐藏在床底下,后来强盗抢走了。”均为有力反证。唐阿宝在《救助名册》中信息为“唐阿宝,男,24岁,2次救护7人”,且有捺手印,作为在册的救助人作出反证理论上是可信的,但因与其指证的人不是同船,且是孤证。故此,唐才根、张如品的下海救助人员身份无有力证据排除,应认为有参与。沈谒明的指证人是王阿裕,王阿裕未入《救助名册》,但与册中张谒吽和王谒吉同船下海,他于2005年口述:“沈阿明没有救过人,当时他是当老板的,是沈品生的儿子。”2023年经联系沈谒明养女沈根妙,她说:“父亲在世时我没听他说救过英国人,我的大女儿从小养在我爸妈家,她倒听我妈妈清楚说起过我爸爸救英国人的事情。”由此可见王阿裕的说法也仅是猜想。

《救助清册》的人员名姓还存在许多错讹与差异。一是书写差异,《救助名册》的“谒”字现在一般作“阿”字,如沈谒明即沈阿明、徐谒德即徐阿德,这主要出现在庙子湖所报名单中。二是前后用名差异,《救助名册》王邦荣又名王宝荣、庄阿保又名庄阿宝、郭阿发又名郭阿法、黄阿海又名黄海富、张崇德又名张宏德、邱阿位又名邱阿伟、张永清又名张云清、陈如新又名陈如兴、李小连又名李小利、陈林尧又名陈银尧、林富尹又名林夫云或林富云、王祥林又名王阿毅(年)、马信孚又名马新孚或马兴富(孚)、王谒表又名王金表、周纪坤又名周继坤、吴其元又名吴其友、吴其和又名吴阿和、吴尚算又名吴上水、岳信全又名岳信财、梁阿苟又名梁双苟、林升天后又名林信天等。三是书写错误,翁义方应为翁秋方、林定章应为林成章、朱阿德应为邱阿德、王瑞元应为王瑞生、黄谒林应为黄瑞林、吴阿鲁应为叶阿鲁、张阿夫应为蒋阿夫、张阿品应为蒋阿品应为蒋连(利)品、陈阿馀应为郑阿友、陈友邦应为王友邦、张阿良应为蒋阿良、张宗良应为蒋忠良。四是解读错误,因1948年调查统计档案为毛笔书写,郭孤宝、郭孤福长期被认作郭振宝、郭振福;黄谒林与黄杏根同一栏,黄才庚与黄谒庚同栏,误以为一人两名。

因入赘、过继等因素,《救助清册》中部分人员姓名与其后代有差异。如翁宗耀又名陈宗校或陈宗耀,翁宗耀原姓陈,后过继给翁家,故姓翁,现其后代已经恢复陈姓。黄杏根即周杏根,因入赘黄家而改姓,现其子已经恢复周姓。虞如康与虞如根为兄弟,二人后代现用阮姓,起因是上世纪70年代报户口时工作人员误将虞姓写成阮姓。

《救助清册》中部分人员名单的同名或相似现象也需要加以注意区别。胡克钏,绰号“拉布鸡”,原籍温州,2003年前已故,1948年统计时21岁;另有未入册下海人员胡克顺,亦原籍温州,其本人及后代多次接受采访,当年下海救助时25岁,又作胡克仁,俗名胡阿狗,或称小名胡阿苟。《救助清册》有两个“陈阿品”,均为青浜“2保1甲”人,实际1948年统计时,40岁的为郑阿品,49岁的是陈阿品。陈新岳与陈新定均为青浜岛“3保7甲”人,原籍温州,但陈新岳1948年统计时31岁,又名陈阿毛;陈新定统计时25岁,又名陈小毛。《救助清册》有“刘阿荣,男,2保2甲10户,2次救护22人,亡故”,其兄“刘开明,男,25岁,2保2甲11户,1次救护3人”,其子“刘位洪,男,18岁,2保2甲10户,2次救护22人”,其婿为陈永华;另有“刘阿康,男,40岁,3保5甲7户,1次救护2人”,其父刘荣国参与救助但未入名册。刘荣国也称刘阿荣,但与陈永华岳父刘阿荣非一人。

综合考查《救助名册》载名人员,除叶亨玉和唐顺馀在东极当地未找到对应人员,其他均已经一一落实家属或后代,此二人可能为当时临时到东极的船伙,叶亨玉可能是温州人,唐顺馀疑为宁波姜山人。《救助名册》中的198人,其中有赵筱如、赵夏阿章夫妻和吴其生、吕德仁、沈元兴为发起人,此5人中,吴其生与沈元兴有参与下海的旁证,另3人初步确定未下海。另经多次调查,由本人或亲属、他人提出未参与下海救助,并可以初步确认的为吴兰芳、颜阿招、虞谒德等3人。故此《救助名册》中实际参与下海救助者应为192人。

三 其他救护英俘的未入册人员

(一)未入《救助名册》而《呈件》载名人员

在《呈件》中具名而未入《救助名册》的有8人,其中翁阿川为救助3名脱逃英俘重要人物,沈万寿为沈品生之父,许毓嵩为当地重要乡绅,均列为参与发起救助人;唐品根、王祥水、任信仓、郭阿得则为参与护送3名脱逃英俘到葫芦岛的重要人物,郭阿得即郭阿德。作为《呈件》和《救助名册》的统计上报人,沈品生在1942年时为东极乡副乡长,也应列为参与发起救助人。

(二)未入《救助名册》的下海救助者

凌金祚在2003年专项调查后认为,未在册的救助人员有80余名。根据逐一复查,目前统计姓名可考67人,如包含上述未在《救助清册》但在《呈报》中的8人,则共为75人。此中人员主要包括三类名姓可考人员:一为下海救助者,二为帮助安顿者,三为参与隐藏和护送三名脱逃英俘者。救助人员基本上都是当地渔民,尚有少数外籍临聘的船伙,以及当地的个别乡绅、渔商和原乡政府办事员等,从口述资料看,另有难以知名但可计数的下海救助者10~20人。

除此之外,1949年4月25日《定海民报》刊载《英感谢青浜居民,馈赠海安号渔轮》,其中记载“康志华、单叔方两人亲属恤金每人港币四百七十七元”,涉及金额与英方馈赠营救三名英俘的重要人物唐如良的金额一致,由所谓的东极渔民代表吴栋林(原汪伪政府长涂维持会人员)转交。从香港方面的各类报道看,应是当时前去香港接受馈赠和表彰的王继能、吴栋林提出,康、单此二人为营救时被日军抓去而失踪,故获得抚恤金。据2003年、2023年对东极镇青浜岛、庙子湖岛村民的较广泛调查,镇村干部及老渔民等均反映无此二人及姓氏,也从未听说过有人因为救助英俘而在当时遭到日军的报复,疑为吴栋林等故意骗取抚恤金,故此二人的真实性存疑。

(三)非东极渔民参与英俘救助人员

1942年的“里斯本丸”营救事件中,除了10月2日当天救助英俘的东极下海渔民,以及在岛上参与发起救助和参与安顿、提供帮助的岛民,还涉及帮助伊文斯、法伦斯、詹姆斯顿三名英俘安全离开舟山的帮助者。这些救助者主要来自两方面,一是缪凯运等定海抗日四大队人员,二是葫芦岛的缪凯运岳母家族人员。经调查和口述核实,参与的名姓可考人员12人,另有10余未知名姓的主要为四大队人员等,其中有中共派遣到该部工作人员参与。