- 放大

- 缩小

- 默认

现代海洋城市宋风雅韵的千年变迁

黄燕玲 字数:

《 舟山日报 》( 2023年08月09日 第 03 版 )

水下考古获得的瓷器 黄燕玲 摄

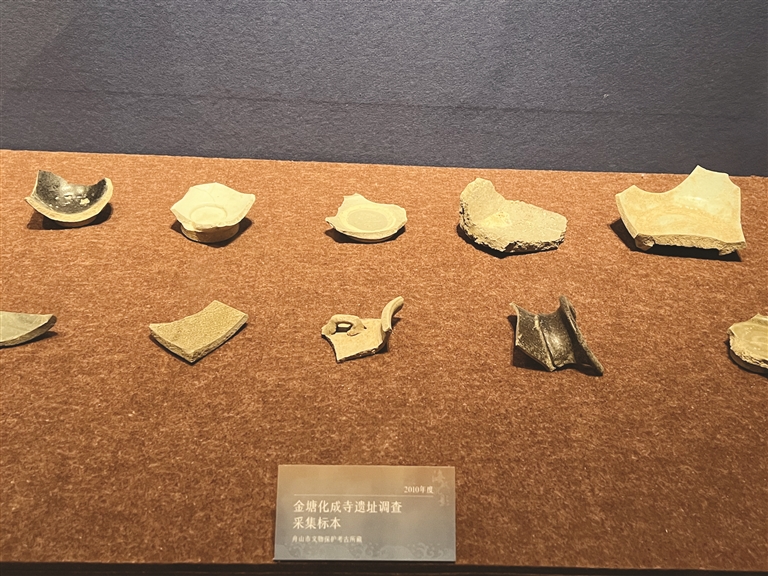

水下考古获得的碎瓷 黄燕玲 摄

长涂港 沈磊 摄

□记者 黄燕玲

赓续历史文脉,谱写当代华章。

在人类亲近海洋、开发海洋的过程中,留下了许多时间盲盒,它们静默在深邃的海底等待着被寻觅被发掘。这些沉积在海底的文化遗产是历史文脉的见证,是悠久文明的载体。读懂它们,就是读懂一座城市的发展。

舟山,中国东部黄金海岸线与长江黄金水道的交汇处,自古就有“江浙之门户,四明之藩篱”的赞誉。这里的海底也沉睡着众多的宝藏。

为发掘这些文化遗产,解读城市变迁的脉络,2008年10月29日,“中国国家博物馆水下考古舟山工作站”正式挂牌成立。从此,舟山水下考古事业进入起步阶段。

今年一场关于水下考古的特展正在市博物馆举行。走进特展,透过那些展物的光华流转,仿佛看到了舟山海上丝绸之路的发展,去感受宋韵遗风吹拂海潮大地,为现代的海洋城市发展带去文化赋能的无限动能。

鲚鱼礁沉船上宋代青瓷碗

见证舟山港口条件贸易兴盛

得天独厚的区位条件和港口资源,自古以来都是舟山的优势。

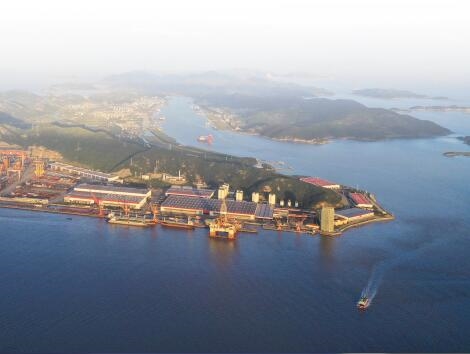

如今,宁波舟山港拥有国际国内航线300多条,货物吞吐量连续14年位居全球第一、集装箱吞吐量稳居全球第三,成为世界首个“十亿吨”超级大港。对外贸易已然是海洋经济的重要增长极。

这些成果,早在北宋时期,王安石就曾有过渴盼。他眼里的舟山区域是“东控日本,北接登莱,南亘瓯闽,西通吴会,实海中之巨障,能以昌壮国势”之地。

王安石作如此预判,正是分析了舟山优越的地理位置。山海优势早让舟山成为海上丝绸之路重要组成部分。唐宋时期,舟山已是中国对外贸易四大港口之一明州港的出海口,一度成为日本、韩国“遣唐使”“遣宋使”进出中国的必经口岸。

人流攒动的背后,正是对外贸易的繁荣。就如《唐会要》中所记载,普陀山“乃新罗和日本航舶停靠之处”,定海为“蛮夷诸蕃舟帆所通,为一据会总隘之地”。

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,21世纪海上丝绸之路,舟山又站在了世界的眼前。曾经“遣唐使”“遣宋使”进出中国的必经口岸已经成长为世界集装箱运输发展最快的港口之一。

虾峙水域海底的一只宋代青瓷碗,是这些变迁的见证者。

2010年,舟山考古学家在虾峙中部南侧虾峙渔港、庙湾一带水下考古,发现了鲚鱼礁宋代沉船。其中完整的宋代青瓷碗和黑釉盏让考古学家感到无限惊喜。

舟山发现的宋代瓷器并不少,但多为碎片。市文物保护考古所工作人员周兴分析说,古时的技艺有限,瓷器在制作时、运输时,容易碎裂,这些碎裂的瓷片被就近扔弃。越是人多,往来商贸越频繁,丢弃的瓷片范围越是广泛。舟山能在岑港“六国港”等地发现多处宋代瓷片的考古印记,更是从侧面印证舟山当时往来贸易的繁荣、人群的集聚。

鲚鱼礁的水下考古工作,由于是沉船,物品保留了完整性。透过大海的蓝,看到青瓷的青,穿越千年,这些青瓷碗在水底静静地望着水面上这座城市的千年发展。

这千年,舟山航道上的船只从依靠风帆的木船到了驶向全球的巨轮。

这千年,历史的齿轮在滚滚向前。宋朝,途经舟山的船只中,出口的货物多为瓷器、茶叶、丝绸;如今,从宁波舟山港走向全球的,是中国制造的新能源汽车、智能家电、太阳能设备等高新产品。

而青瓷碗被从水中抢救起,并在被完好保存的这十余年,舟山对外贸易的发展又按下了“加速键”。

2016年国务院批复同意设立舟山江海联运服务中心,舟山开始承担起“点睛”长江黄金水道、联结21世纪海上丝绸之路和长江经济带的重任。如今,舟山江海联运量达到2.8亿吨、占长江干线总量的20%,向世界一流强港进一步迈进。

2017年,中国(浙江)自由贸易试验区在舟山正式挂牌成立,成为中国参与国际油气竞争的代表。目前已全面建成国内规模最大的4000万吨/年炼化一体化项目,油气储备能力占到全国五分之一,保税燃料油加注量跃居全国第一、全球第五。

乘风而起,破浪前行,舟山的对外贸易之船正驶向蔚蓝“深海”,而青瓷碗作为一件文物,还将见证舟山对外贸易数据的一次次刷新,见证21世纪海上丝绸之路更多样的精彩。

白泉青龙山宋代窑址

见证舟山海洋产业集群的打造

向海而生,向海图强。舟山的产业自古以来都与海洋有关。

盐业是宋代时期舟山的支柱产业之一。根据《昌国县境图》和《昌国县治图》以及其他史料记载,宋代在唐废富都盐场基础上复建正监盐场。随后,甬东子场、东江盐场(含晓峰子场)、岱山盐场、高南亭盐场、芦花盐场等。官办盐场陆续建立。海岛盐业生产在宋代得到空前发展。北宋著名词人柳永在舟山为官时,就曾写下《鬻海歌》,道尽了盐民的艰辛,同时也反映了宋代煮盐的过程。

盐业的发展促进了人口的聚集、交通的便捷。岱山的发展就是有力的佐证。南宋时期,岱山的盐业发展遥遥领先,昌国监的五大盐场之中,岱山场的额定盐业产量最高。在此基础上,岱山岛上人口集聚,并逐渐形成了市镇。盐业经济的发展,也促进社会文化教育的发展,南宋后期岱山岛上还办起了岱山书院。

宋代的舟山,除盐业发展迅猛,以酿酒、制陶为代表的工商业也飞速发展。舟山的制陶产业,如今依旧有迹可考。水下考古舟山站的工作人员就在白泉的青龙山等地,发现了宋代瓷窑遗址。根据清代《定海厅志》等方志记载,白泉以前有一个很大的湖,名叫“富都湖”或“万金湖”,为白泉陶瓷的运输创造了有利条件。

舟山为什么会生产陶瓷?制作的陶瓷又从白泉流向了哪里?这就不得不再次提到舟山繁盛的海上贸易。因为水路通畅,人们需要在舟山进行补给,而白泉瓷窑所生产的瓷器,以“韩瓶”居多。有一说,舟山生产的这些陶瓷器具,是给往来船只补给装水所用。

缘起蔚蓝,深耕蔚蓝。无论是海盐,还是瓷窑,产业的兴盛都有赖于海洋。

这千百年里,这片蔚蓝的海域,产业在发生翻天覆地的变化,但无论如何更新迭代,舟山始终保持初心,以海洋为底色,挖掘海洋特色,走出了一条特色的海洋经济之路。

对比过去,放眼未来。曾经作为瓷窑址而存在的白泉,一座高铁新城即将展现它的脸庞。那些曾从白泉购买“韩瓶”的船舶,成为了舟山海洋经济的增长极,如今舟山有4家船企跻身全球十大修船厂,修船份额占全国1/3以上。而曾经因为海盐生产而得到发展的岱山,如今绿色石化产业集群发展稳中有进,华能岱山1号海上风电场、华润双剑涂渔光互补、惠生海工新能源产业园等一个个项目纷纷落地建设,海洋产业不断壮大。

从一隅看全局,如今的舟山,传统海洋产业提质升级,新兴海洋产业不断壮大。近年来,舟山更是聚焦产业体系迭代升级,以九大产业链为核心的现代海洋产业体系正带领舟山海洋产业驶向深蓝。如今再回头看白泉宋代窑址中发现的碎片、古书中的盐场,它们的出现,见证了舟山海洋产业的传承与发展,见证了舟山在古时基础上,谱写出了全新的海洋产业华章。

大海从鱼跃,长空任鸟飞。在宋朝,舟山以“昌壮国势”之态,城市的发展第一次上升为国家,产业的发展催生了城市的繁荣。如今,舟山已启动蓝色经济发展新引擎,群岛坚定地在高质量发展之路上,昂扬前行。

学宫的发展

见证文化创新蔚然成风

宋韵之风之所以让人着迷,还在于其文化魅力。

宋代舟山,海岛教育得到了空前的发展。第一次创立海岛教育体系,设立官办学校县学,程朱理学在舟山得到发展。

舟山的海岛教育体系,甚至吸引不少外地学子前来求学。大众较为熟悉的虹桥书院是舟山籍南宋高官余天锡所创,为舟山历史上首座书院;翁洲书院则是舟山历史上存在最长久的古代书院,完全依照朱熹为白鹿洞书院制定的方针安排教学,加上应傜系(南宋参知政事,相当于副宰相)的威望,书院名气渐盛,甚至不少内陆学子不顾山高路遥,前来求学;岱山书院路途虽远,但学而优则仕的人“踵相接”,人才辈出、灿耀一时。

重学之风也取得了丰硕的成果。在科举制度实施的1200余年时间里,舟山共中进士44名,其中南宋时期考中进士33名,占总数的3/4。

曾经的那些学宫在漫长的岁月里去了哪里?我们如今还能否找到它们的踪迹?地名专家王建富不断地找寻,最终发现曾在舟山有名的昌国学宫旧址就在如今东大街127号许氏民居。

在舟山,总有人在寻找历史的踪迹,由古鉴今,让历史的文脉在岁月长河中传承赓续,让悠久文明在岁月更迭中发扬光大。王建富如是,水下考古舟山站亦如是。自2008年成立以来,水下考古舟山站的工作人员们发现了诸多文物,展现了舟山这座千岛之城的文化底蕴。

正是因为一代又一代的努力,让我们看到了海洋文化吹拂的舟山。

如今的舟山,更是人才济济。以2022年为例,新引育“高精尖”人才135人,自主申报入选国家级人才工程11人,国家杰青申报入选实现“零的突破”;新引进大学生首次突破2万人,引进青年博士184人,引培高技能人才8700人,均创历史新高。

曾经舟山创办学宫,为舟山挖掘有识之士。如今舟山科研实验室成为人才们发挥本领的好去处。

2022年,东海实验室挂牌,且成功创建省级新型研发机构,舟山成为继杭甬温后全省第四个拥有省实验室的地市;中科院宁波材料所岱山新材料研究和试验基地、海洋生物产业中试研发基地建成运行;长三角海洋生物医药创新中心成立……舟山海洋特色区域性科创高地建设大幅推进,为海洋科技提能升级和海洋经济高质量发展蓄势赋能。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。从古至今,无论是书院,还是高科技实验室,都是舟山发挥自身优势,打造具有城市特色海洋文化的见证。