- 放大

- 缩小

- 默认

蚂蚁岛上的东海战鼓

——漫谈陈山及其《擂鼓集》

周驰觐 骆丽婷 字数:

《 舟山日报 》( 2023年07月10日 第 02 版 )

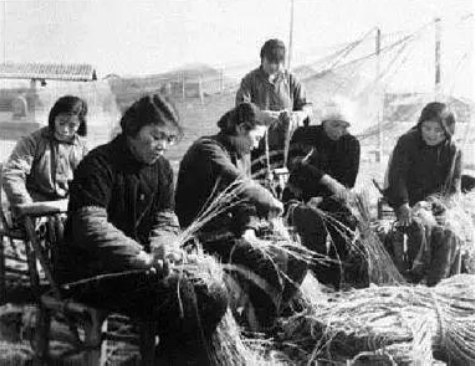

当年蚂蚁岛妇女劳动场景

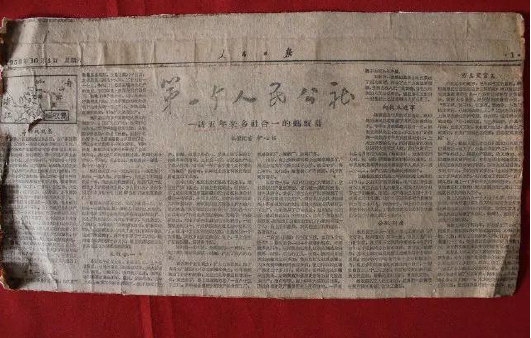

当年《人民日报》的报道

□周驰觐 骆丽婷

上世纪七十年代初的舟山群岛,孤悬海外,信息闭塞,在定海城北舟嵊要塞某部营房里,有一位入伍不久但表现积极的战士,名叫郭路生,他的另一身份——《相信未来》《这是四点零八分的北京》等诗歌名篇的作者“食指”——并不为多数战友知晓。此时的诗人并未为过去的创作成绩骄傲,而正在为如何写出更符合时代主旋律的军旅诗犯愁。

经军文艺处干事叶文艺介绍,他借到了一本诗集《擂鼓集》,读完之后大为震撼,并受其中诗作《擂鼓赋》《扬旗赋》的影响,写出《刺刀篇》等作品。据他自己回忆:“里面的诗对我影响很大,改变了我的诗风,铿锵有力的长短句很适合军旅生活。我后来写出的《壮志篇》《红旗渠组歌》《海礁赋》等,均受其影响。”

深深影响了郭路生的诗集作者,就是曾在擂鼓镇(今普陀区)蚂蚁岛挂职的时任省作协副主席的陈山(1917~1997)。陈山原名杨时俊,曾化名陈立平,笔名杨子、柳原等。浙江新昌人。1936年参加抗日救亡运动,1942年后历任四明山抗日根据地上虞县办事处主任、武装部长、代理县委书记、南山总办事处副主任;新中国成立后,转任南京市文联秘书长,中国作家协会上海分会党组成员、书记处书记,中国作家协会浙江分会副主席等职。

诗人来到公社岛

新中国成立之初,虽然已经进入了和平建设时期,但长期战争造成的文化与心理上的影响一时难以消除。因此,在上个世纪五十年代的文坛上,“战时文化”的影响仍在延续。其影响到诗坛,不仅体现在诗歌创作中艺术手法的运用,而且也促使一大批出身行伍的宣传歌者登上主流诗坛。

在这批先拿枪后拿笔的行伍诗人中,陈山是杰出代表之一。在抗日战争期间,陈山有着非常传奇的经历。1944年11月,他奉命策动四明山上王鼎三等多股绿林武装起义,加入新四军队伍。抗战胜利后,他任新四军第一纵队九团一营政委。1958年,担任浙江省作协副主席不久的陈山,就来到了舟山地区,挂职蚂蚁岛公社的党委副书记。结束挂职的1962年,陈山由上海文艺出版社出版了以书写蚂蚁岛人民公社生产生活为主要内容的诗集《擂鼓集》,引起了较大的社会反响。在创作《擂鼓集》之前,陈山就多有创作成果,是一位成熟的主旋律诗人,其诗集有《渡江战》(作家出版社1955年)、《开国集》(新文艺出版社1956年)、《报国集》(新文艺出版社1957年)、《星际时代的开始》(上海新文艺出版社1958年)等。陈山的政治抒情诗大多围绕国内经济建设、国际时事政治以及对战争生活的追忆等主题,诗风明快晓畅,比较接近当年解放区“时代的鼓手”田间的创作风格。

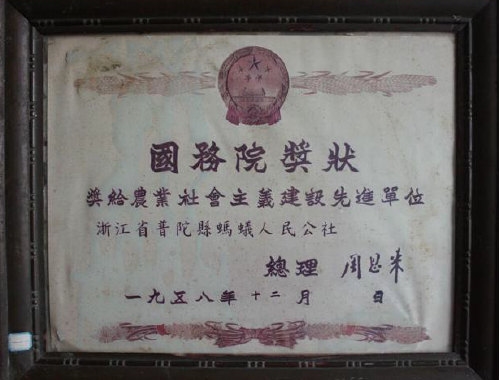

蚂蚁岛,在解放前,是一个纯渔区,在封建渔霸、渔行主和渔业资本家多重的压迫和剥削下,百姓生活困苦。岛上流传很多民谣,如“毛节节当点心,花荠菜整枝吞,草子根挖干净,白头娘(野草)无处寻,小囝卖给峙头人,小娘(小女孩)卖给沈家门”,道出了渔民生活辛酸、挖野菜充饥、卖儿鬻女换粮食的悲惨状况。新中国成立后,这座偏居东海之滨的小岛恢复生产,成立互助组、渔业生产合作社,1958年成立蚂蚁岛人民公社。蚂蚁岛人民公社在浙江乃至全国海岛渔村中都有较高的知名度,有着“小小蚂蚁赛苏联”的美誉。1963年,中央新闻纪录电影制片厂拍摄的纪录片《在人民公社的大道上》更是对其进行报道。

擂起东海战鼓

根据与陈山共事的同志回忆,陈山“和和气气,朴朴实实,像个渔老汉,看不出是个诗人”“他与阿拉一起出海,一起拔网,力气蛮大,拔完了网就坐在船头舱板墩柱上叽里咕噜吟诗”。新四军出身的陈山长年经战地烽火洗礼,渔家的艰苦对他来说算不了什么,很快就和当地渔民打成一片。早在抗日战争时期,陈山排练过大型话剧《魔窟》,在绍兴觉民舞台演出,引起了较大的轰动。由此可见,陈山不仅会创作,而且对于如何在基层民众中开展文艺宣传还是有些经验的,这也使其能很好地汲取地方上的民间文艺资源。

《擂鼓集》出版后,引起了当时文艺界的注意,不少评论家在全国性文学刊物上发表长篇评论,称其为浙江省内诗人与工农群众相结合、创作出符合“新民歌运动”政治标准的典范性作品。从内容来看,诗集中所收录的几十首诗作不仅集中反映了公社化之后渔民生产生活的变化,也随着渔船航行出海的轨迹,对舟山群岛多个岛屿的风光与渔事活动进行了详尽的描绘。

《擂鼓集》中诗作体裁广泛,大致包括自由体新诗、旧体诗以及民谣化诗歌等多种。甫一打开诗集,迎面而来的就是两首大气磅礴的《擂鼓赋》《扬旗赋》,作为介于诗歌与散文之间的有韵文体,赋讲究“铺采摛文,体物写志”(刘勰《文心雕龙·诠赋》)。诗人以此开篇,鼓声阵阵,如同战争时期以田间为代表的战士诗人在解放区提倡的“街头诗运动”之诗作,平白短促却有力,具有极强的鼓动性。《擂鼓赋》首节“擂鼓十年”,“中原过暴雨,东海奔潮头,莽荡乾坤春色浮”“六亿人民高兴透”中的“过”“奔”“透”等用字,颇得古典诗词“炼字”的精髓,既形象精确,又明白如话,读起来朗朗上口。最后一节的“不停留,不停留”重复多遍,又与上一节末尾处“永远革命不停留”形成顶真的修辞格,愈加方便记诵。同样的,《扬旗赋》写百万雄师过大江的场景,由于作者亲身经历,自然能写出“刺刀如水向东流”的绝妙佳句。

相比旧体诗,自由体新诗自诞生之日起,就带有一个先天性的缺陷,即不容易记诵,只适合个人在心中默读,而陈山的诗歌无疑有效地弥补了这一缺陷。在许多回忆和评论性文字中,我们都可以看到对陈山诗歌便于记诵、过目就能不忘的评价,这很大程度上都是因为用字与韵律的缘故。

向海洋进军

《擂鼓集》中的许多诗词内容与渔业生产直接相关。经过多年的共同劳作,陈山对渔业生产已经相当熟悉,比如他能区分大黄鱼的叫声有雄性与雌性之别,比如对“捉夜南水”的解释,即“晚间从南边来的潮水中黄鱼最多,在这时捕鱼,渔民习惯称为‘捉夜南水’”。诗集中有一些诗词写于渔船上和捕鱼的过程中,如专门写船老大的诗篇《李老大》,写捕鱼过程的《甲板会议》《暴风雨中张网》等;更有一些篇目写于远洋航行过程中,比如《讨风檄》写于象山港外,《向南方》创作于随蚂蚁岛渔民远洋时等。此时的陈山,正在熟读他热爱的老杜,这也给他此时的创作带上了“诗史”的色彩,有些篇章完全可以当作他的挂职“工作日志”来解读。事实上,海上生活,尤其是远洋捕捞,不仅艰辛异常,更是随时有生命危险,如同民谣中所唱“三寸板里是娘房,三寸板外见阎王”。《暴风雨中张网》就详细描述了远洋出海到大目洋的历程中遭遇了狂风暴雨的危险情形,“大风六七级,暴雨不停歇,排浪从天来,满海生腥气。渔船抛上云,人象坐飞机;忽又沉下海,水晶打墙壁。”场面惊心动魄,但即使在如此危险的情境之下,渔民仍然关心的是“要捉夜南水”,“两脚踏‘滚板’,双手使力气;放出大黑龙,腰身长几里。滚滚搅波涛,盘旋沧海里,大约一刻钟,龙头咬龙尾;大网已合围,海水如汤沸。黄鱼头碰头,鳓鱼背靠背”,完成了一次逆境大丰收,令人不禁对渔民“哪怕雨淋头,赤膊随它洗”这样战天斗地的英雄主义气概拍案叫绝。

1960年5月19日写于大目洋面的《黄鱼谣》,堪称诗集中与民间歌谣结合的典范。

紫额角,青春背,黄金鳞,朱红嘴,摇头摆尾戏潮水!满海撒珍珠,立夏来相配。鱼潮闹过东海潮,唱歌敲鼓如乐队!来时海底掌金灯,好似隔雾看赛会;去时海底黑沉沉,水晶宫殿关门睡。东海东海真富贵,年年献宝常加倍!大小渔船破浪回,羊脂白玉切成块!

开头五句,用极简的字词,将黄鱼的外观身形描绘得活灵活现。“水晶宫殿”“羊脂白玉”“赛会”等劳动人民生活中常见词语,都被作者灵活地运用到了诗句当中,体现的不仅是诗人“采风”对渔业生活进行外在的观察,而且是将自己的身心都放置到与渔民同等的位置,才能感受到艰苦的海上生活的乐趣所在。也许是受到船老大、老渔民等强健的劳动人民的影响,诗集中贯彻到底的都是昂扬的战斗精神和乐天的情绪。

陈山积极向民歌和古典传统学习,《擂鼓集》创作体式多样,语言平实质朴,易于记诵,突破了五四以来新诗经典的美学范畴。从诗集所书写的对象来看,作者在多种题材中自由穿梭,充分发挥“诗史”功能,记录下他在蚂蚁岛公社生产生活的点点滴滴。这种记录并不是为了个人对海边生活浪漫化的歌咏,而是将笔触更多伸向蚂蚁岛上的渔民群众,宣扬群众的首创精神。对陈山《擂鼓集》的创作过程的考察不单单具有学理上的意义,更有利于我们学习老一辈知识分子主动下沉到生产实践一线的精神,体会其真正努力“扎根生活”而非“体验生活”的心路旅程。

今天,当我们弘扬蚂蚁岛精神时,我们不应忘记当年蚂蚁岛精神的缔造者和宣传者之一——陈山以及他的《擂鼓集》。

作者单位:浙江海洋大学师范学院